劳动节的由来与当代意义

劳动节是每年5月1日举行的国际性节日,旨在纪念劳动者为社会做出的贡献。在这个特殊的日子里,全球范围内的劳动者们都会受到社会的关注与尊重。劳动节不仅是对劳动的礼赞,也承载着深厚的历史和文化背景。其起源、传统习俗以及现代传承,不仅反映了不同历史阶段对劳动的认知与尊重,也揭示了社会变迁中的劳动价值观的不断演化。

劳动节的起源与历史背景

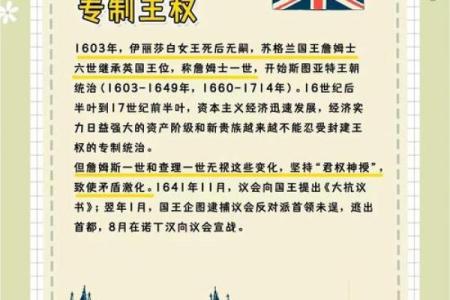

劳动节的起源可以追溯到19世纪末的美国。当时,工人阶级的生活条件十分艰苦,劳动时间长且工资低。1886年5月1日,美国芝加哥的工人为了争取8小时工作制举行了大规模的示威游行。尽管此次事件最终以悲剧收场,但工人阶级的斗争精神却未曾消逝。此后,许多国家开始逐渐意识到保障劳动者权益的重要性。1889年,第二国际在巴黎举行会议,决定将每年的5月1日定为国际劳动节,以纪念工人运动的伟大历史。

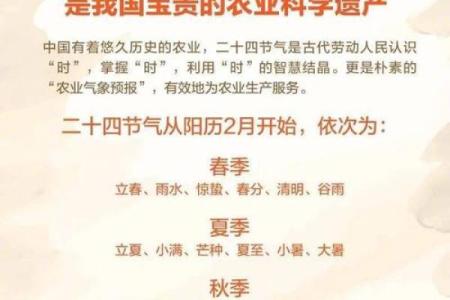

与农耕社会密切相关的天文现象也影响着劳动节的诞生。在古代,劳动节的起源往往与农耕季节的开始有关。许多文化在春季的劳动节庆中,都会与天文现象如春分、夏至等节气相结合,表现出人们对自然规律的崇敬和对劳动成果的期盼。例如,西方传统中的“春季劳动节”便是在春季开始之际举行,象征着新一轮的播种与耕作,也寓意着希望与新生。

劳动节的传统习俗

随着劳动节的传播,各地逐渐形成了不同的传统习俗。在中国,劳动节不仅是一个纪念日,也是公众假期。许多人在这个假期中进行旅行,享受家庭聚会。传统的活动包括集体劳动、游行、文艺演出等。劳动节期间,人们通过各种形式的活动,表达对劳动者的敬意与感恩。

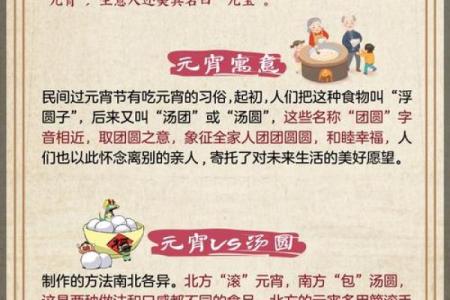

从饮食方面来看,劳动节期间的餐桌上往往会有一些具有象征意义的食物。例如,在一些地方,家庭会准备丰盛的饭菜,象征着一年劳作的成果。同时,许多地区的民众也会在劳动节期间举办庙会或集市,展示和出售劳动成果,庆祝劳动的丰收和社会的繁荣。

古代典籍中对劳动节的记载也体现了对劳动的尊重。在《礼记》中提到“劳者,食者也”。这句话不仅反映了古人对劳动的理解,也表达了劳动者通过劳动换取食物的基本生活需求。劳动节作为纪念劳动者的节日,与古代对劳动的重视精神一脉相承。

现代劳动节的传承与变革

进入现代社会后,劳动节的内涵和形式也发生了变化。在一些国家,劳动节已经不再仅仅是为了纪念工人阶级的斗争,更是对整个劳动群体的敬意与礼赞。在全球化与工业化的背景下,劳动节不再局限于单一行业的庆祝活动,而是成为了全社会的共同节日。

此外,随着社会的发展,劳动节的意义也逐渐拓宽。在今天,劳动节不仅仅是工人阶级的节日,更是一个反思社会公平、关爱劳动者的日子。许多现代企业和社会组织会在这一天举办特别活动,表彰劳动者的努力与付出,推动社会对劳动价值的重新认识。现代人通过这种方式,继承和发扬了劳动节所蕴含的历史价值与文化传统。

在某些国家,劳动节还成为了一个加强社会凝聚力的日子。人们不仅仅庆祝个人的劳动成果,也更加关注集体劳动带来的社会进步。这种对劳动者贡献的认可与尊重,体现了社会对劳动的高度重视。

劳动节,作为一个具有深厚历史底蕴的节日,承载着无数劳动者的汗水与奋斗。通过对历史的回顾与现代的传承,劳动节不仅让我们铭记过去的艰辛与胜利,也让我们展望未来,继续前行。

起名大全

最近更新

- 2026年02月01日能否作为结婚黄道吉日? 今天办喜事怎么样?

- 2026年01月11日开业是否合时宜? 今日营业好吗

- 性格解析新视角:糖的五行情,揭开健康饮食的奥秘

- 2026年02月13日(农历腊月廿六)安门可不可以? 今天安装入户门怎么样?

- 2026年02月12日安门合良辰吗? 今天安装大门怎么样?

- 满族春节的庆祝方式与传统习俗揭秘

- 2026年01月31日结婚是好日子吗? 办喜事能行吗

- 胡的五行格局大揭秘:颠覆传统,反而提升运势之道

- 2026年01月10日是否属于开业吉日? 今天店铺开张行不行

- 如何改变命运?颠覆传统命理观念,命理树能带来意想不到的转机

- 2026年02月10日乔迁合不合适? 入新宅适合吗?

- 五行格局下的餐饮业性格解析:揭秘你的店铺为何旺或不旺

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气