农耕与节令:冬季农田管理与节令宜忌

冬季是农耕社会中一个十分特殊的季节,寒冷的天气让大多数农田进入休整阶段。此时的农田管理不仅要考虑到气候变化对作物生长的影响,还要与传统的节令和农事习惯紧密结合,形成一套完整的农田管理方法。这些管理方法不仅反映了天文与自然规律的联系,还深深植根于古老的农耕文化之中。

冬季农田管理的起源

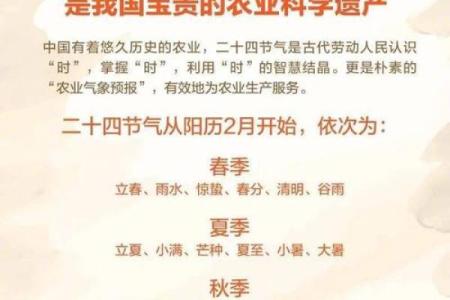

冬季农田管理的知识起源可以追溯到古代中国的农耕文明。在古代,农田管理不仅仅依赖经验和感知,还结合了天文现象、季节变化等自然规律。《黄帝内经》中提到的“天人合一”思想就是这种理念的体现。冬季的到来标志着一年四季中的休养生息期,天干地支、二十四节气等都深刻影响着当时的农业活动。在《周易》一书中,冬季被认为是“藏”的时节,这一时期,农民多集中精力准备来年的播种和耕作,注重土壤养护和设施修复。

传统习俗与冬季管理

传统习俗中,冬季的节令与农事活动有着密切的关系。比如,冬至是二十四节气中最为重要的节气之一。农民会根据冬至的到来来调整农田的作业节奏。冬至时节,通常会进行农田的休耕工作,防止过度耕作影响土壤的自然恢复。同时,这也是一个适合进行“冬藏”工作的时期,农民会将收获的粮食进行存储,保证过冬所需的粮食供应。此外,冬至之后是腊月,民间有“腊八粥”的习俗,这一习俗传递了农民对丰收的感恩与对未来农耕的期盼。

汉代农耕与冬季管理

在汉代,农耕与天文历法紧密结合。根据《汉书·地理志》的记载,汉代人民已经懂得根据天文现象调整农田作业。例如,在冬季,他们会利用这个时期清理水田、整修农具,并进行土壤的深耕。这一时期的农民重视农田的“保暖”,通过适时的覆盖草垫来防止土壤冻裂。此外,汉代的农民还会在冬季做一些集体活动,如寒冬腊月的集体宴席,不仅增进了社会的联系,也是一种传统的农事庆祝方式。

唐代的节令与冬季活动

唐代是中国历史上的一个盛世时期,农业生产水平显著提高。冬季时节,农民依然遵循着节令的规律,进行冬季农田管理。唐代《农书》中的冬季农田管理方法强调防冻、抗寒与养土。唐代农民注重冬季的“土养”,他们通过深耕、施肥等方式为来年的春播打下基础。与此同时,冬季也是唐代节令活动最为丰富的季节之一。唐代人民在冬季会举办盛大的“冬至宴”,通过宴席和节庆活动表达对一年劳作的感恩,这一习俗在后世传承下来,至今仍有很大的影响力。

传统节令与农田管理的结合

在现代社会,随着科技的发展,农业生产逐渐实现了机械化、智能化,但传统的节令习俗和农田管理方法仍在一些地区得到传承和应用。例如,在中国北方的部分农村,冬季农民仍然会依据传统的节令对农田进行休整和管理。冬季是他们修整农具、清理土地和储备种子的重要时机。此外,现代农业科研人员也会根据传统农事习惯,结合现代农业技术,为农民提供更为科学的管理方案,确保农业生产的可持续发展。

冬季农田管理与节令宜忌的结合,不仅仅是对自然规律的遵循,更是一种文化的传承。从古代的农耕文化到现代的农业实践,农民们始终坚守着对自然的尊重与智慧的积累,形成了一套既符合天文规律又适应气候变化的农事管理体系。

起名大全

最近更新

- 2026年02月01日能否作为结婚黄道吉日? 今天办喜事怎么样?

- 2026年01月11日开业是否合时宜? 今日营业好吗

- 性格解析新视角:糖的五行情,揭开健康饮食的奥秘

- 2026年02月13日(农历腊月廿六)安门可不可以? 今天安装入户门怎么样?

- 2026年02月12日安门合良辰吗? 今天安装大门怎么样?

- 满族春节的庆祝方式与传统习俗揭秘

- 2026年01月31日结婚是好日子吗? 办喜事能行吗

- 胡的五行格局大揭秘:颠覆传统,反而提升运势之道

- 2026年01月10日是否属于开业吉日? 今天店铺开张行不行

- 如何改变命运?颠覆传统命理观念,命理树能带来意想不到的转机

- 2026年02月10日乔迁合不合适? 入新宅适合吗?

- 五行格局下的餐饮业性格解析:揭秘你的店铺为何旺或不旺

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气