元宵节:元宵佳节的天文寓意与文化传承

元宵节自古以来便承载着丰富的文化内涵,它不仅是中国传统节日中的一部分,也与天文学和农耕文化紧密相连。作为农历正月十五的节日,元宵节的意义跨越了时间和空间,映照着人们对天文现象的观察与解读,及其在日常生活中的影响。

起源:农耕与天文的结合

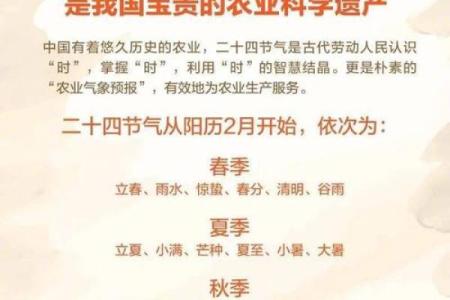

元宵节的起源可以追溯到中国古代的农耕社会。春节作为农历新年的开始,标志着一年的轮回,而元宵节恰恰处于农历正月的中期,象征着冬去春来、万物复苏。农耕社会中,农民依赖天文现象来安排播种、收割等工作,因此,天文节令对节日的安排有着重要影响。

从天文角度来看,元宵节对应着正月十五的满月,是农历新年第一个圆月的夜晚,寓意着圆满与团圆。古人通过观察月亮的盈亏变化,将其与农田的收成、家庭的团聚以及社会的和谐紧密联系。满月象征着一年开始的繁荣与丰收,也寄托了对未来的希望与祈福。

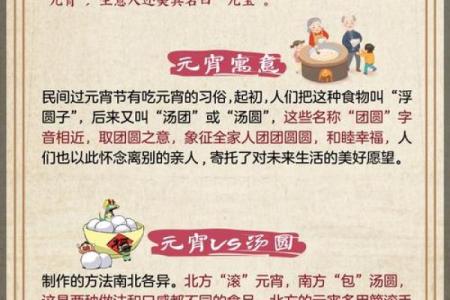

传统习俗:饮食与活动的传承

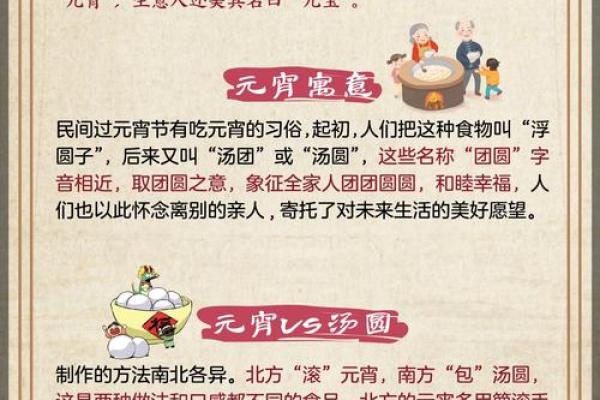

元宵节的传统习俗丰富多彩,既有象征意义的饮食文化,也有充满节庆气氛的活动项目。最具代表性的当属元宵(或称汤圆)的制作与食用。元宵作为节日的传统食品,圆形的外形象征着家庭的团圆与和谐,糯米粉包裹的甜馅也代表着人们对美好生活的追求。尤其是南方地区,元宵多为汤圆,口味多样;而在北方,则有着挂灯笼、赏花灯的传统。

除食物外,元宵节的活动也极富趣味性和观赏性。灯会、猜灯谜等活动是节日的一大亮点。赏灯的习俗源自于古代的“灯火节”,这不仅是对美好景象的欣赏,也是古人通过灯火驱逐阴霾、祈求来年吉祥的方式。猜灯谜的游戏则充满了智慧与趣味,体现了节日对智力与思维的考验与尊重。

东汉时期的“灯火节”

东汉时期,元宵节的灯火活动已经初具规模。根据《后汉书》记载,汉明帝刘庄为弘扬佛教文化,命人点灯照亮寺庙,以示对光明与智慧的敬仰。这一活动逐渐演变成了元宵节夜晚的灯会,成为民间的重要节庆内容。东汉时期的“灯火节”不仅仅是宗教性质的活动,也逐步成为了全社会的文化盛事,映射着当时社会对光明与团圆的重视。

唐代的“灯会盛世”

唐代是元宵节灯会的又一高峰。据《大元大一统志》记载,唐代的元宵灯会规模庞大,尤以长安最为盛大。那时,元宵灯会已经成为帝王与百姓共同参与的文化盛事。灯会不仅有各式各样的灯笼,还有盛大的花车巡游,民众聚集一堂,喜气洋洋。这一历史时期的元宵节,标志着节日文化的繁荣与民众参与的热情,也体现了元宵节从天文寓意到社会生活的转变。

节日文化的延续与创新

进入现代,元宵节的庆祝活动依然充满了活力。尽管人们的生活方式发生了很大的变化,但元宵节的核心精神仍然没有改变——它依然是团圆与希望的象征。在城市中,元宵节的灯会依旧热闹非凡,许多地方还加入了现代科技元素,如激光灯光秀和高科技的投影展示,呈现出更加现代化的节庆面貌。

此外,随着全球化的发展,越来越多的海外华人也通过网络、电视等渠道参与到元宵节的庆祝中,灯会、猜灯谜、吃元宵等活动走出国门,成为了文化交流的桥梁。现代社会在传承元宵节传统的同时,也注入了新的创意与活力,使得这一传统节日不仅在中国延续,也在全球范围内散发出独特的文化魅力。

起名大全

最近更新

- 满族春节的庆祝方式与传统习俗揭秘

- 2026年01月31日结婚是好日子吗? 办喜事能行吗

- 胡的五行格局大揭秘:颠覆传统,反而提升运势之道

- 2026年01月10日是否属于开业吉日? 今天店铺开张行不行

- 如何改变命运?颠覆传统命理观念,命理树能带来意想不到的转机

- 2026年02月10日乔迁合不合适? 入新宅适合吗?

- 五行格局下的餐饮业性格解析:揭秘你的店铺为何旺或不旺

- 八字五行,如何找到你的性格弱点?实用指南带你改变命运

- 颠覆你的观念!八字命理中的误区,如何才是真正改变命运的钥匙

- 劳动节的由来与当代意义

- 2026年02月05日(农历腊月十八)提车合适吗 提车适合吗?

- 2026年02月09日乔迁有没有问题? 乔迁新居吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气