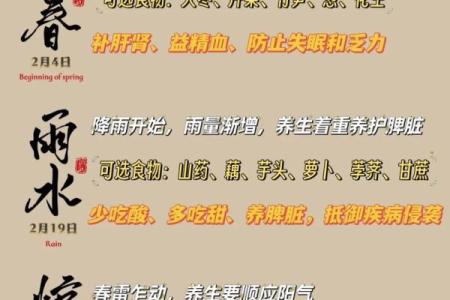

一日的养生之道:秋季饮食与调理的最佳时机

秋季是四季中最为宜人的季节之一,温度适中,湿气渐退,日照适宜,这一时节的饮食与调理尤为重要。根据中国传统的养生理念,秋季的养生重点在于润肺、养阴、益气,防止秋燥对身体的侵害。秋季养生不仅仅是食物的选择,更包括日常的活动调理,帮助我们顺应自然变化,保持身心的健康。

秋季饮食调理的传统起源

秋季的饮食调理源自于中国农耕文化的智慧。在古代,农民根据天文历法的变化和气候特点,制定了与季节相适应的生活方式和饮食习惯。农耕文化强调“顺天应时”,秋季的气候变化逐渐转凉,白昼逐渐变短,气温变化较大,早晚温差显著,这时候人们需要特别注意调养身体,避免寒气入侵。

《黄帝内经》有云:“秋三月,此为长秋,气温凉,风霜至,养肺保气。”秋季的主要任务是防止干燥、保养肺气。在这一季节里,养生要做到“润肺”,在饮食上要增加一些具有润肺、清燥功效的食材,如百合、梨、银耳、枸杞等,同时避免油腻和刺激性食物,这些都能有效应对秋季的气候变化,增强体质。

传统习俗中的秋季养生活动

传统习俗中,秋季也有不少关于养生的活动,这些活动帮助人们更好地适应季节变化,调节体质。比如,秋天是采摘季节,很多地方有着“秋游”的传统,民众会在这个季节里参加郊游、踏秋,进行户外运动。这不仅有助于增强体质,还能有效缓解秋季常见的抑郁症状,保持心情愉悦。

在饮食方面,秋季也有诸多的传统习惯。北方的传统秋季食谱中,常见炖煮食物,如老母鸡炖汤、牛骨汤等,旨在通过食材的慢炖,充分释放营养,帮助身体补充流失的水分和热量。尤其是在气候干燥的地区,食用炖汤可以有效保持体内的水分平衡,对抗秋燥。

历史案例:汉代秋季养生的精髓

在中国古代,汉代的秋季养生尤为有特色,尤其是在“秋冬养生”方面。汉代医家张仲景在《伤寒杂病论》中提出了秋冬季节养生的关键,指出秋季应避免过度劳累,应注重饮食养生,尤其要多吃一些润肺的食物,如栗子、红枣等。张仲景的这些理论不仅符合天文气候的变化,也从实践上证明了合理的饮食对秋季养生的重要性。

此外,汉代的人们在秋季也习惯于开展户外活动,以增强体质。在此季节,保持适度的运动能促进血液循环,增强免疫力,从而有效预防秋季容易患的各种疾病,如感冒、咳嗽等。

秋季饮食与运动的融合

随着时代的发展,现代社会对秋季养生的理解依然承袭了传统的精髓,但随着生活方式的变化,现代养生更注重科学性和多样性。例如,现代人对于秋季的养生,更多地注重饮食的均衡与合理搭配,同时注重锻炼的持续性。很多人选择在秋季进行慢跑、瑜伽等低强度的有氧运动,这不仅有助于身体的健康,也有助于调节内分泌、缓解压力。

在饮食方面,现代养生理念强调食材的新鲜和营养的平衡,秋季的食谱中也逐渐融入了更多富含抗氧化物的食物,如葡萄、苹果、坚果等,帮助防止秋季干燥带来的皮肤问题。同时,人们也更加关注保持体内水分的平衡,除了传统的汤类食物,水果、蔬菜等清淡食物也是秋季饮食的重要组成部分。

秋季是一个充满变化的季节,适时的调理和养生能帮助我们保持最佳状态,无论是饮食的选择,还是日常活动的调整,都能更好地促进身体健康,预防季节变化带来的不适。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气