探索佛教节日:从天文现象看佛教节庆的时间奥秘

佛教节庆的时间奥秘一直以来都吸引着人们的关注。从天文现象的角度来看,佛教节日的时间安排常常与农耕历法及自然天象密切相关。无论是农耕社会的生计需要,还是天文现象的指引,都在佛教节日的设定中留下了深刻的印记。这些节日不仅承载着佛教教义的精神,也是文化与历史的交汇点。通过分析几个历史案例和现代的传承,我们可以更好地理解佛教节庆的时间与内涵。

佛教节日的天文起源

佛教节日的时间安排受到了天文现象的影响。例如,佛教的重要节日——“卫塞节”(又称佛诞节),恰逢春分之后的满月日。根据佛教经典记载,释迦牟尼的出生、成道和涅槃都发生在这一天,代表了佛教的三大重要事件。春分时节,昼夜平分,象征着佛教教义中的平等与和谐,而满月则象征着佛陀的圆满智慧与教义的光辉。这一节日的设定,不仅与佛教的教义相契合,还体现了古人对天文现象的深刻观察。

农耕社会与佛教节庆的关系

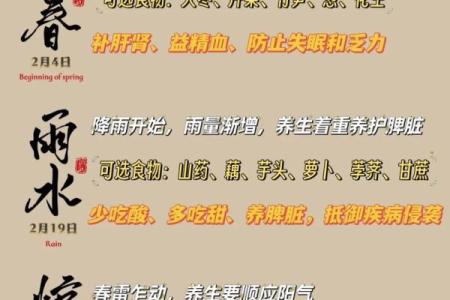

在古代,农耕社会的生产周期对佛教节日的设定起到了重要作用。很多佛教节日与农历月份及节气紧密相关,特别是在中国传统佛教节日中,农耕的周期与天文现象互为补充。例如,春节和中秋节作为重要的节日,往往与农业生产的收获季节、气候变化等有着直接的联系。春节作为农历新年的开始,标志着新一轮农耕的启程;而中秋节,则是一个庆祝丰收的节日,象征着农业社会的对天命的感恩与对未来的期望。

历史案例:佛诞节的天文映照

佛诞节作为佛教传统节日之一,历史悠久,涵盖了释迦牟尼出生、成道和涅槃三个重要的事件。该节日定在农历四月的十五日,这一时间点通常是春分之后的一个满月。春天是万物复苏的季节,这与佛教的“觉悟”和“解脱”主题相吻合。特别是佛诞日的庆祝活动中,人们常常通过点燃灯笼、放生等活动,象征着佛光普照与慈悲精神的延续。通过天文现象的选择,这个节日既契合自然节令,又体现了佛教的思想深度。

历史案例:腊八节与农耕的结合

腊八节是佛教中另一个具有天文与农耕结合特色的节日。腊八节通常在农历十二月初八庆祝,标志着佛陀成道的日子。根据经典记载,释迦牟尼在菩提树下冥思苦想,终于在这一天得到了觉悟。腊月初八这一节日的设定,既有天文现象的支持,也与农耕社会的年终总结与感恩祭祀活动相呼应。腊八粥是这一节日的传统食品,具有驱寒保健的作用,同时也是祭祀祖先和表达对天地感恩的一种方式。

佛教节日与社会文化的互动

在现代社会,佛教节日的传承不再仅仅局限于宗教场所的庆祝活动,还逐渐融入到社会文化生活中。以佛诞节为例,随着全球化和科技的发展,佛教徒通过互联网、电视等媒体传播佛诞节的庆祝方式。除了传统的放灯、放生等活动外,佛教节日还成为了全球佛教文化交流的重要平台。现代社会对天文现象的认识与古代不同,但佛教节日依旧保持着对自然规律的尊重,许多活动依旧依据天文节令来安排,展现了古老智慧与现代生活的融合。

佛教节日的时间奥秘,不仅仅是天文与农耕知识的结晶,更是宗教信仰与文化传承的体现。从历史的角度来看,这些节日的设定融合了对自然规律的敬畏与对佛教教义的推崇,也为现代社会提供了一个反思传统与自然和谐相处的机会。

起名大全

最近更新

- 2026年03月04日(农历正月十六)订婚适合吗? 这日子定下婚约好吗

- 2026年02月06日搬家可不可以? 乔迁新房算不算好日子?

- 柳岩八字中的命运密码:反而这些细节决定了她的成就

- 2026年02月20日结婚趋吉避凶了吗? 办婚礼吉日宜忌

- 2026年02月19日(农历正月初三)结婚能算好日子吗 办喜事是否是好日子?

- 五行反而相生?揭秘你的性格如何改变命运轨迹

- 2026年02月05日(农历腊月十八)搬家是否大吉? 乔迁新房行不行?

- 张艺兴八字命理反而揭示了命运的隐藏之道

- 聚字男孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 2026年02月12日(农历腊月廿五)领证可不可以? 领证结婚算不算好日子?

- 巴姓有创意的女宝宝名字,这些组合超有韵味

- 暗藏玄机:多土八字如何改变你的人生轨迹

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气