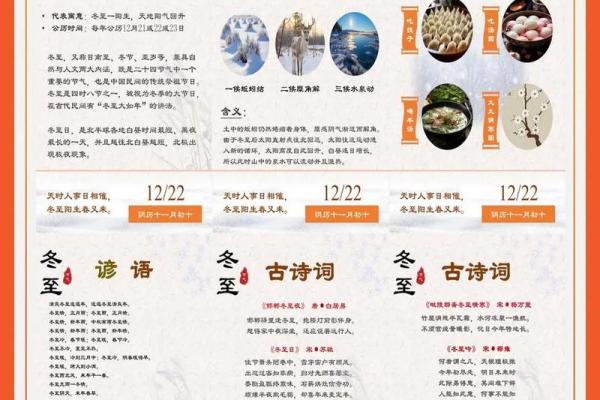

冬至习俗大揭秘:从食物到祭祖的传统仪式

冬至是二十四节气之一,位于每年的12月21日或22日,代表着冬季的到来。这一天,白昼最短,黑夜最长,意味着阳光开始逐渐回升,是农耕文化中非常重要的节气之一。从古至今,冬至在中国不仅是天文现象的标志,也是传统习俗与民间信仰的集中体现。冬至的习俗从食物到祭祖的仪式,都融入了浓厚的文化内涵,承载着祈福、祭祀和团聚的意义。

冬至的天文与农耕背景

从天文角度来看,冬至是太阳直射点到达最南端的时刻,意味着冬季的开始。这个天文现象对古人来说有着深远的意义,他们将其与农业生产紧密联系。冬至前后,正是寒冷的冬季,古人会根据太阳的运行规律安排农事活动。因此,冬至不仅仅是一个节气,更是古代农耕社会的重要时间节点,象征着“阳光回升,万物复苏”的开始。

而从农耕角度来看,冬至是一个转折点。根据古代的农历安排,冬至过后气温逐渐回升,标志着一年的寒冷即将结束,农民们会为来年的耕作做好准备。这一传统至今依然深刻影响着民间的农事安排。

传统习俗:食物与祭祖

冬至的传统习俗非常丰富,其中食物和祭祖仪式最具代表性。首先,冬至时节,家家户户都会吃饺子,尤其是在北方地区。这一习俗源自宋代,据说是为了纪念医圣张仲景,他在冬至时节为百姓煮饺子驱寒保暖。饺子不仅是冬至餐桌上的主角,也象征着团圆和幸福。南方地区则有吃汤圆的习惯,寓意着团团圆圆、幸福美满。

此外,冬至还是祭祖的时刻。古人认为,冬至是阳气开始回升的一天,是祖先灵魂回归的时机,因此很多家庭会举行祭祖仪式。祭祀活动通常包括奉上祭品、烧香、叩拜等,目的是表达对先人的敬仰与怀念,祈求来年的安康与顺利。冬至祭祖,实际上也体现了对祖先的感恩与传承,象征着家庭的和谐与延续。

历史案例:两则典籍中的冬至记载

历史上,《礼记》记载了冬至时节祭天和祭祖的仪式。在这部古代经典中,冬至被赋予了极高的仪式性和神圣性。《周礼》也提到,冬至祭天的仪式不仅仅是一个宗教活动,还是国家和社会运作的重要环节。祭天、祭祖和祈安的传统,深刻影响了后来的宗教礼仪和节日庆典。

另一部历史经典《大元大一统志》中,冬至的习俗被广泛记录。在元代,冬至节庆活动非常盛大,特别是在宫廷和富贵人家中,冬至是祭天、祭祖、祈求风调雨顺、五谷丰登的重要时机。那时,人们会在冬至前后举行隆重的祭祀仪式,特别是在北方地区,冬至的庆祝活动尤为丰富。

冬至的当代意义

在现代社会,冬至的传统习俗依然得到了很好的传承。尽管现代人不再像古人那样依赖农耕生活,但冬至的家庭聚餐、祭祖活动依然是许多人维系亲情的重要方式。特别是在春节前后,很多家庭会以冬至为契机,团聚在一起,共同庆祝这个重要的节气。

此外,冬至也成为了许多地方举办文化活动、举办传统节庆的时机。在一些大城市里,冬至期间会举行传统的民俗文化展演、节庆活动,吸引游客和当地居民参与,既传承了文化,又增强了社区的凝聚力。

冬至作为中国传统文化的一部分,其悠久的历史背景和丰富的文化内涵,使得这一节气在今天依然充满了生命力。通过一代代的传承,冬至不仅仅是一个节令的标志,更是一个凝聚民族情感和家庭温暖的节日。

-

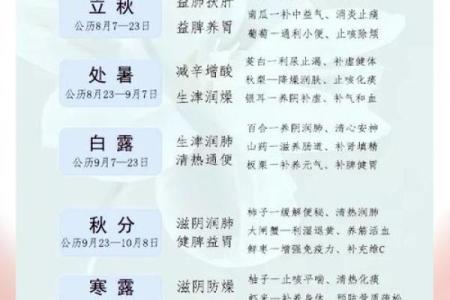

农耕季节与节日假期:从传统习俗看劳动节的健康养生之道

劳动节是一个与劳作息息相关的节日,它不仅是对劳动者的肯定和祝福,还蕴含着丰富的健康养生智慧。从农耕季节与节日假期的传统习俗来看,我...

24节气 -

-

-

-

-

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2026年03月02日安门日子有没有选对? 今天安装大门行不行

- 2026年02月11日(农历腊月廿四)是否适宜提车? 今日买新车好吗

- 男孩名字用善字好不好?五行与寓意的双重考量

- 冯姓女孩温柔敦厚的名字,这些名字寓意美好

- 2026年01月20日(农历腊月初二)开业是否是黄道吉日 今日开市做生意合适吗?

- 2026年02月09日搬家是否大吉? 乔迁新居合不合适?

- 2026年02月14日是否适宜乔迁? 今日入住新居有问题吗?

- 2026年02月19日(农历正月初三)这日子动土算黄道吉日不? 建筑房屋吉日宜忌

- 2026年02月08日搬家合不合适? 搬家入宅合适吗?

- 2026年02月10日提车日子有没有选对? 今日提新车能算好日子吗

- 农耕季节与节日假期:从传统习俗看劳动节的健康养生之道

- 滕姓秀丽端庄的女孩名字,取什么名字好

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气