日的天文视角:如何通过星象预测天气

在古代,人类的生存和农业生产与自然息息相关。天象的变化不仅影响着农耕的时节,还深刻影响着人们的生活习惯。通过观察星象,古人早已能推测天气的变化,形成了一整套天文气象预测的方式。这种方法不仅依赖星星的位置、亮度和排列,还结合了天文现象的周期性规律。

星象预测的起源:农耕文化的需求

星象预测的起源与古代农业社会的需要密切相关。随着农业文明的发展,人们逐渐认识到,天象变化直接影响气候,从而影响庄稼的生长。天文观测不再是单纯的天文活动,而成为了农事活动的重要依据。

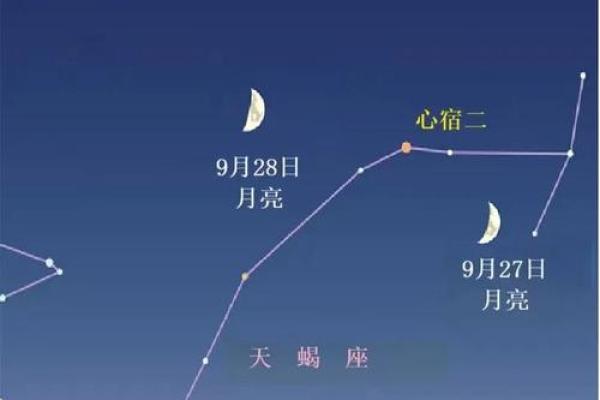

例如,农民在春秋季节观察到天上的北斗七星,如果北斗的位置发生变化,意味着季节交替,天气可能会变得更为寒冷或温暖,这时需要做出相应的农事安排。古人通过这种方法,可以更好地把握播种与收获的时机,避免自然灾害造成的损失。

传统习俗:通过星象调节日常活动

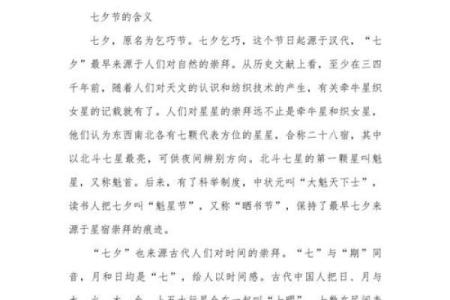

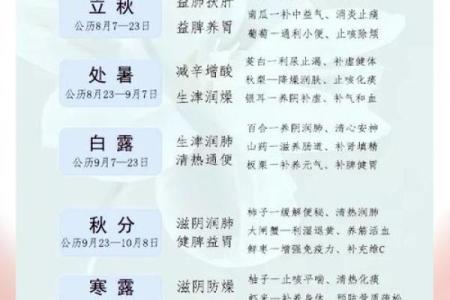

在古代,除了农耕,人们的日常生活中也充满了与天文有关的习俗。例如,古代中国有“二十四节气”的说法,每一节气与天象的变化紧密相关。通过观察星星和太阳的运动轨迹,人们可以预测某一时段内的气候情况,并以此来调整自己的饮食、衣物和活动安排。

某些传统习俗,比如清明节扫墓、冬至吃饺子,正是基于天象的变化而来的。古人通过星象观测,知道冬至前后的寒冷气候,因此在这时吃饺子有防寒保暖的作用。而在清明时节,天气渐暖,适宜扫墓和踏青,这些习俗与星象的规律紧密结合,形成了代代相传的生活智慧。

古代中国的“天干地支”与气象预测

古代中国的天文学与气象学紧密相关。天干地支不仅是用来纪年的系统,也与天气预报有着深厚的联系。通过观察天干地支和天象之间的关系,古人能够预测某一年或某一时节的气候变化。例如,天干中的“甲”与“乙”代表木,而木的生长特性与春季的气候特点相吻合。根据这些规律,农民可以合理安排播种时间,以确保农作物的生长。

古巴比伦的星象学与天气预测

古巴比伦文明是最早认识到星象与天气之间联系的文明之一。巴比伦人通过观察天上的行星和星座,早期就形成了气象预测的方法。例如,巴比伦的天文学家发现,当金星出现在特定的星座时,可能意味着干旱或丰收的年份。这些预示天气的星象在农业社会中有着至关重要的作用,帮助人们避开灾难和应对气候的变化。

星象与天气预报的结合

在现代社会,天文气象的研究虽然依赖更先进的科技手段,如卫星和气象雷达,但一些传统的星象预测方法依然在人们的生活中占有一席之地。例如,在一些农田和农村地区,依然有农民根据季节性天象的变化调整农事活动,特别是在一些气候变化较为剧烈的地方,星象依然被用作天气的参考。

此外,一些节气和节令活动仍然延续着传统的习俗,提醒人们根据天象变化调整自己的生活方式。例如,在冬季寒冷时,某些地区的老百姓依然会通过天象变化来判断是否要储备更多的冬季食品,或是提前准备过冬的物品。

通过结合历史和现代的研究,可以看到,星象与天气的关系早已融入人类文化的方方面面。这些古老的知识与现代科技的结合,不仅展示了人类智慧的传承,也提醒我们在面对自然时,如何更好地与自然和谐相处。

-

-

-

-

-

农耕季节与节日假期:从传统习俗看劳动节的健康养生之道

劳动节是一个与劳作息息相关的节日,它不仅是对劳动者的肯定和祝福,还蕴含着丰富的健康养生智慧。从农耕季节与节日假期的传统习俗来看,我...

24节气 -

-

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2026年02月11日(农历腊月廿四)这日子搬家是否黄道吉日? 今天乔迁搬家是好日子吗?

- 2026年02月24日这日子结婚旺不旺? 适合办喜事吗?

- 2026年03月07日(农历正月十九)是否属于订婚吉日? 今日定下亲事好吗

- 2026年02月20日动土合良辰吉时吗? 今日动土修造是好日子吗?

- 寒字取名寓意女孩:吉祥寓意与音律搭配指南

- 2026年02月23日是否为结婚好日子? 今日办喜事是好日子吗?

- 火神山八字命理的误区:反而能改变你的人生轨迹,揭示不为人知的秘密

- 2026年02月16日(农历腊月廿九)算不算乔迁好日子? 今日乔迁入住算不算好日子?

- 五行格局改变之道:实用指南,如何通过五行调整改善性格?

- 2026年02月10日搬家有问题吗? 今日乔迁搬家好吗

- 探索江一燕的命理玄机:改变命运的关键因素是什么?

- 男孩取带柳字的名字:游戏/社交平台的记忆点设计

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气