中秋节的农耕习俗与丰收的象征

中秋节,作为中国传统节日之一,承载着丰厚的文化内涵。它不仅是亲朋团聚、共享月圆的时刻,也是与农业文明息息相关的重要节日。中秋节的形成和演变与农耕社会的历史背景密切相关,尤其与丰收和天象的变化有着深厚的联系。自古以来,农民通过观察天象来确定播种和收获的时机,而月亮的变化则成为了这一时期的象征。

农耕起源与天文联系

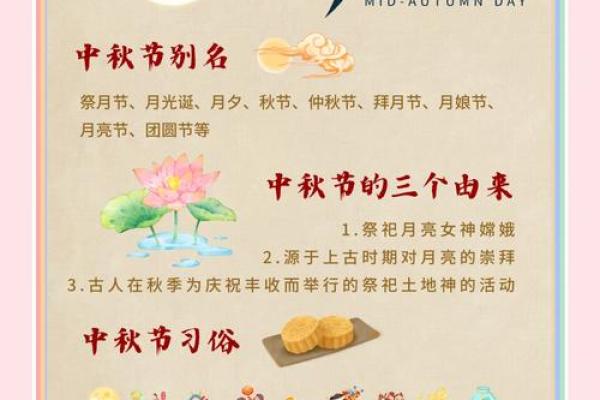

中秋节的起源可以追溯到古代的农耕社会。古人通过观察月亮的盈亏变化,来判断季节和农作物的生长周期。传统农业社会依赖于自然的天象变化来指导耕作活动,月亮在这一过程中扮演了重要角色。古人认为月亮的圆缺与五谷的丰收紧密相关,尤其是每年的农历八月十五,正是秋季丰收的时节,月亮在此时最为圆满,象征着农田的丰收与圆满。

《诗经》中有“月有阴晴圆缺,此事古难全”之句,形象地表达了月亮的变化与人生的无常。在农耕社会中,这一变化被赋予了更深的含义,月亮的圆缺也象征着农作物的成长与收获。尤其在中秋时节,农田丰收,农民们通过祭月活动,祈求来年五谷丰登。这种农耕与天文结合的文化传统,深深植根于古人对自然界规律的敬畏与认知。

传统习俗与饮食活动

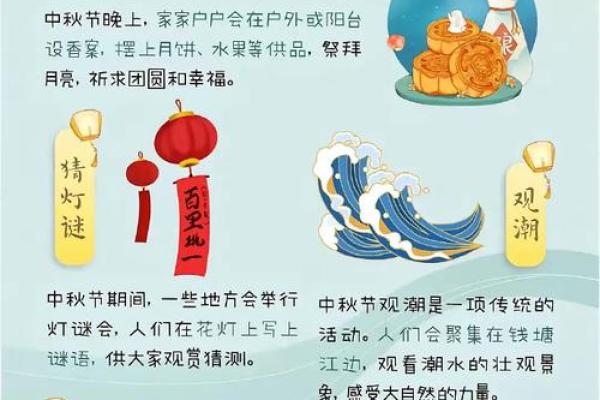

在中秋节的传统习俗中,最具代表性的活动是赏月和祭月。中秋之夜,家家户户都将圆月视为象征团圆与丰收的象征。古人认为,月亮是天神的象征,因此祭月活动成为了一种重要的仪式。在祭月时,人们会摆上月饼、水果等食品,象征着丰收和家庭的团聚。

月饼作为中秋节最具代表性的传统食品,其历史可以追溯到唐代。据史书记载,月饼原本是一种祭祀用的食物,后来逐渐演变成了民间团圆的象征。月饼的圆形象征着团圆与完整,而其中的馅料则代表着五谷的丰收,承载了人们对农业丰收的期盼和对家庭幸福的祝福。

除了食物,传统的舞龙舞狮和放天灯活动也是中秋节的重要习俗之一。这些活动常常在夜晚进行,与月亮的明亮相映成趣。舞龙舞狮象征着驱赶邪祟,祈求平安和丰收,而放天灯则是一种祈福的方式,寓意着好运与愿望的实现。

历史案例与现代传承

在历史上,许多著名的中秋节案例都与农业的丰收和天象的变化有关。例如,宋代的“花好月圆”便成为了中秋节文化的代表之一。在宋代的中秋节上,民众会举行盛大的月夜宴会,赏月的同时,歌舞升平,庆祝丰收。在这个时节,诗人们也会通过月亮来表达对丰收和家庭的期望。著名诗人苏轼的《水调歌头·明月几时有》便是在中秋节的背景下创作,诗中通过月亮的圆缺表达了对亲人的思念和对美好生活的向往。

现代社会虽然不再以农业生产为主要经济支柱,但中秋节的传统依然得以传承。尤其是在农村地区,依然可以看到许多家庭在中秋之夜举行祭月仪式,赏月、吃月饼、聚会。这些传统活动在现代社会的快节奏生活中,为人们提供了一个与家人团聚、感受乡愁的机会。此外,随着城市化进程的推进,中秋节的习俗也逐渐融入到城市生活中,成为了人们休闲和享受家庭温暖的重要时刻。许多公司和企业也会在这个时节举办团建活动,增进员工之间的情感联络。

通过这些传统的活动与习俗,我们可以看到中秋节不仅仅是一个节庆日,它背后蕴含着深厚的农耕文化和天文知识,体现了古人对自然的理解与尊重。而这一文化在现代依然得以传承和发扬,成为了连接过去与未来、传统与现代的桥梁。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

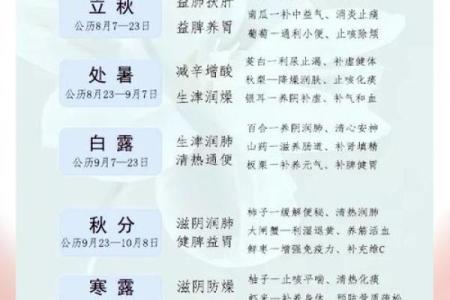

农耕季节与节日假期:从传统习俗看劳动节的健康养生之道

劳动节是一个与劳作息息相关的节日,它不仅是对劳动者的肯定和祝福,还蕴含着丰富的健康养生智慧。从农耕季节与节日假期的传统习俗来看,我...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 蒙古族传统节日的文化价值与现代应用

- 2026年03月11日(农历正月廿三)订婚行吗? 定下婚约是好日子吗?

- 2026年02月18日(农历正月初二)是否属于乔迁吉日? 今天乔迁入住合不合适?

- 姓汪风雅韵的男孩名字,如何取才显灵动聪慧?

- 2026年03月10日是否属于订婚吉日? 今日定下亲事适合吗?

- 桃木五行大揭秘:颠覆传统认知,性格塑造新思路

- 2026年01月24日(农历腊月初六)开业有没有问题? 开张吉日指南

- 龙属五行,性格如何?揭秘五行格局与你的命运改变之道

- 2026年02月22日(农历正月初六)动土行不行 今日动土有问题吗?

- 姓喻男孩耐人寻味的名字,怎样取更有灵气?

- 2026年02月17日(农历正月初一)这日子乔迁算黄道吉日不? 今天入住新居怎么样?

- 解析千字五行,男孩取名的寓意丰富名字推荐

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气