春节与农耕文化的节令联系

春节作为中国最重要的传统节日之一,历经千年传承,深受民众喜爱。它的到来,标志着农历新年的开始,也与农耕文化有着密不可分的关系。从古代农耕社会的生产活动到天文现象的变化,春节在岁时的循环中扮演着重要角色。

农耕文化与天文起源

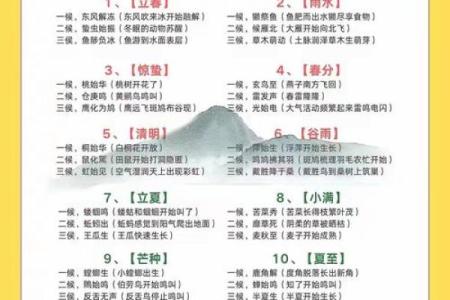

春节的起源可追溯到中国古代农耕社会的岁时节令。中国古人注重天文历法,将太阳的运行轨迹与农事活动相结合,制定了适应农业生产的日历制度。春节通常落在农历腊月的最后一天,正是冬季的寒冷时节。冬至之后,白昼渐长,气温回升,象征着生命力的复苏。在农耕文化中,这一节令标志着新一轮农业生产周期的开始,尤其是播种的准备期。

在中国古代,农业是国家的根本,农民依据天象来安排生产活动。春节的时间选择,正是基于太阳在黄道上的位置,寒冬至后的第一个月亮周期,为农民提供了一个节令性的标志,提醒他们为即将来临的春耕作好准备。正如《周易》中所提到的“天时不如地利,地利不如人和”,农耕与天文现象息息相关。

传统习俗与农业活动

春节期间的传统习俗,蕴含着农耕文化的深厚底蕴。饮食方面,春节的饮食习惯与丰收的农业社会密切相关。例如,饺子作为春节的传统食物,源自古人对“岁寒三友”的尊崇,象征着丰收与团圆。农民在忙碌的春耕后,期待新一年的丰收,而饺子的形状则寓意着富饶和繁荣。

春节期间,燃放鞭炮、舞龙舞狮等活动也有着浓厚的农业色彩。鞭炮的响声传递着驱逐邪祟、保佑丰收的寓意。龙作为古代农业社会的象征,代表着天神的庇护,舞龙活动传递了人们对丰收与和谐的期盼。通过这些传统习俗,农耕文化的核心价值观得以传承,并在现代社会中继续发挥着作用。

先秦时期的岁时节令

先秦时期,农业社会的节令与天文现象有着紧密的联系。根据《左传》中的记载,当时的祭祀活动和节庆安排与农耕的需要高度契合。在岁时节令中,春节是先民们为祈求农田丰收而举行祭天仪式的关键时刻。春节的庆祝活动多与祈祷丰收、驱赶寒冷相关。春季播种的前期,农民会举行丰年祭祀,以求天神庇佑,保佑一年的农事顺利。

唐朝的春节与农事节令

唐朝时期,春节不仅仅是祭天和祭祖的时刻,也是农民准备春耕的时节。唐代诗人白居易在《除夜》一诗中提到:“天寒地冻年将尽,春意渐浓农事忙”。这一时期,春节作为农耕社会的开始,农民会通过祭祀、祈祷等活动,迎接春天的到来。春节不仅仅是迎新岁,更是春耕的前奏,农民通过这一节令活动,调整自己的生产计划,确保农业的顺利进行。

现代传承与农耕节令

随着社会的现代化发展,春节依然保留了与农耕文化紧密相连的传统习俗,虽然科技的发展让农业生产方式发生了巨大变化,但节令的传承依旧未变。如今,尽管人们的生活不再完全依赖农耕,但春节作为农耕文化的象征,依然深植于每一个人的心中。许多人会在春节期间,回到乡村,参与农田的春耕,或者通过聚会和饮食习俗,感受农耕文化的韵味。

在现代社会,春节的意义不仅仅是迎接新年的开始,也成为了现代人对于传统文化的回望。通过节令与习俗的传承,人们不仅回顾农耕文化的起源,还能够感受到那份属于土地与自然的深厚情感。在这个现代化的节日中,农业与天文的联系,依旧指引着人们的生活节奏和传统习俗的延续。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气