秋季祈福与祭祖:重阳节的民俗与现代传承

重阳节,又称“老人节”,是中国传统的节日之一,已有两千多年的历史。它的形成与中国古代的农耕文化和天文历法密切相关,不仅富有深厚的文化底蕴,还蕴含着丰富的民俗活动和祈福祭祖的意义。

起源:农耕与天文历法的结合

重阳节起源于古代农耕社会的天文历法。每年农历九月初九日,正是秋季的时节,这一时期是农田劳作逐渐进入尾声的时刻,农民们开始为丰收做最后的祈愿与祭祀。同时,九月初九又是“阳气”最盛的一天,因为“九”在中国传统文化中是最大单数,代表阳气,象征着生命与活力。因此,重阳节不仅是对秋季收获的庆祝,更是对自然力量和祖先的敬仰。

古代天文学家通过观察天象,发现这一时节的气候适宜,人们在这一天祈求来年风调雨顺、五谷丰登。与此同时,重阳节也是祭祖的日子,寓意着后代子孙对祖先的敬仰与感恩,传承着祖先的精神文化。

传统习俗:饮食与活动的深刻意义

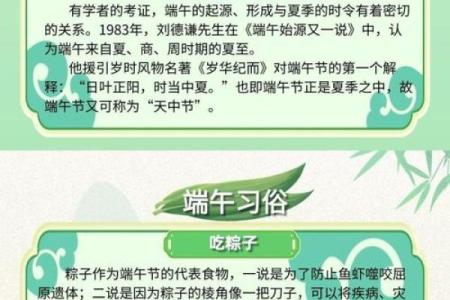

重阳节的传统习俗非常丰富,最为人熟知的便是登高、赏菊、吃重阳糕和喝菊花酒等活动。这些习俗不仅有着深刻的文化寓意,也反映了古人对于自然与生命的思考。

首先,登高活动象征着驱除邪气,祈愿身体健康。古人认为,重阳节是一个“阳气”最旺盛的日子,通过登高可以接近阳气,避开厄运。登高的风俗在《东周列国志》与《礼记》等古籍中均有记载,成为了自古以来的传统活动。

其次,吃重阳糕和菊花酒是重阳节不可或缺的传统习俗。重阳糕是一种由五种五谷制成的糕点,象征着五谷丰登、生活安康。菊花酒则具有驱邪保健的功能,古人认为菊花有清热解毒的效果,适合秋季饮用。菊花酒的习俗在《神农本草经》与《本草纲目》中都有记载,显示了中国古代对菊花药用价值的认识与传承。

历史案例:古代祭祖与祈福的仪式

在历史上,重阳节不仅是民间祭祖的重要时刻,还成为了宫廷中祭祀祖先的仪式。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便勾画出了这种传统的景象。他在诗中提到,重阳节时,自己在外乡无法与家人团聚,心中满是思念。正是在这一传统节日中,重阳节的祭祖习俗让人们在共同庆祝的同时,也铭记着先人对家族的贡献和智慧。

此外,宋代的《梦溪笔谈》中也提到,宫廷中每逢重阳节,皇帝都会举行祭祖仪式,奉上重阳糕与菊花酒,祈求国家安定,百姓平安。这些历史记载展现了重阳节祭祖祈福的深远影响,不仅是家庭的团聚,也是社会层面上对祖先和天地自然的敬畏。

在当代社会的延续与创新

随着社会的现代化,重阳节的民俗活动与祭祖仪式也在不断发展和变化。如今,尽管传统的祭祖与祈福活动依然延续,但在许多城市,重阳节已逐渐转变为一个注重老人健康和生活品质的节日。许多地方将其定为“老人节”,并开展丰富的活动,如老年人登高健身、公益慈善活动等,以表达对老年人群体的关爱与尊敬。

现代社会中,重阳节的食品与文化活动依然保持传统。例如,菊花茶和菊花酒在很多家庭中成为了节日的必备饮品,而重阳糕也成为了家庭聚会的美食之一。此外,许多年轻人通过微信、短视频等平台分享自己的重阳节活动,逐渐使这一节日更加广泛地被年轻一代所接受和传承。

通过对历史的回顾与现代的融入,重阳节的传统与文化得到了多元化的延续,它不仅是对先人智慧的尊重,也是对生命与健康的美好祈愿。

起名大全

最近更新

- 2026年02月15日(农历腊月廿八)是否属于提车吉日? 买新车是否合适宜?

- 姓童叫什么充满智慧的名字好?男孩名字推荐大全

- 2026年03月05日安门是否合时宜? 今日安装大门好吗

- 2026年02月25日是否适宜装修? 今日装潢行吗?

- 春节与农耕文化的节令联系

- 影字五行属什么?适合男孩的影字取名组合推荐

- 2026年01月29日(农历腊月十一)开业符不符合黄道吉日 开张能行吗

- 男孩用冬字:现代审美下的极简主义寓意表达

- 女孩用容字取名:寓意吉祥与五行平衡的技巧

- 贤字取名男孩:结合五行的吉祥名字搭配方案

- 2026年02月14日这日子提车算黄道吉日不? 今日提新车好吗

- 伏马命理的秘密:如何揭开命运的暗藏玄机

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气