清明节的祭祖习俗与养生智慧

清明节作为我国传统节日之一,历史悠久,其背后蕴藏着丰富的文化内涵。这个节日不仅是祭祖、缅怀先人的时刻,也是传承养生智慧的重要时机。通过清明节的祭祖习俗与养生理念,我们能够更好地理解古人的智慧与生活方式。

农耕与天文起源

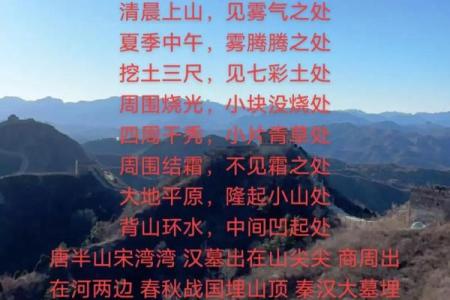

清明节的起源可以追溯到农耕时代和天文观测的密切关系。自古以来,中国农业社会依赖自然节律进行耕作,清明正好位于春季,气候温暖,万物复苏,正是播种和田间管理的关键时期。在这个时节,先人通过祭祖表达对大自然和先祖的敬畏,同时祈求丰收和家族的繁荣。

根据天文历法,清明节的时间点紧跟春分之后,太阳到达黄经15度,这一时刻标志着春季的高潮。通过这一天文现象,古人确定了清明节的日期,并将其作为农事活动的重要节点,祭祖和养生活动在这一时节进行,寓意着“顺应天时,身心健康”。

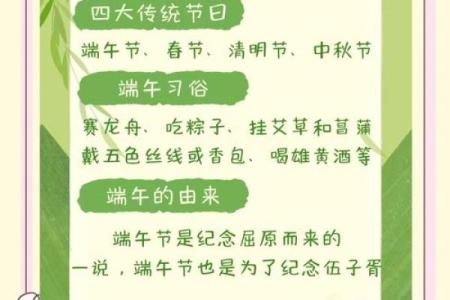

传统习俗中的饮食与活动

清明节的祭祖习俗内容丰富,其中饮食和活动成为人们最关注的部分。在传统的祭祖仪式中,祭品的选择讲究和谐与尊重,通常会摆放一些特定的食品如青团、鸡鸭、糯米团等,青团作为清明时节的特有食物,其主要成分是艾草和糯米,既有清香,又有祈求健康的象征。在古代,艾草被认为有驱邪避疫的功能,象征着清明时节驱逐寒气,保持身体健康。

此外,清明节的踏青活动也充满了养生意义。人们在这个时节常常外出踏青,亲近自然,放松身心。清明节的户外活动,不仅是对大自然的亲近,也是对体力和健康的提升。古人通过踏青、放风筝、郊游等活动,不仅与自然界互动,更通过与家人朋友的团聚,保持心理健康,增加生活的乐趣。

历史案例中的祭祖与养生

第一个历史案例来自《左传》。春秋时期,晋国国君晋景公在清明时节祭祖时,亲自到祖先的坟前,焚香祭祀,表达对祖先的尊敬。这不仅是家族的祭祀活动,更蕴含着对先人智慧的继承与对后代的教诲。祭祖仪式上,清明节的祭品和礼仪规范使得这一节日成为了家族团结和心理调适的核心部分。

另一个历史案例出自《礼记》。在《礼记·祭义》中,祭祖仪式的目的是让后代感受到祖先的精神力量和智慧传承。清明节的祭祖不仅仅是一个礼仪活动,更通过集体参与和精神文化的共鸣,强化了家庭与族群的凝聚力。这种祭祖方式,不仅仅是对先人的尊敬,也是一种对生命和自然的敬畏,这在养生上有着重要的启示:尊重传统,保持身心平衡,才能顺应自然、延年益寿。

现代传承中的清明节

进入现代,清明节的祭祖习俗和养生智慧依旧在当代生活中有所体现,尤其是在现代都市生活中,祭祖的形式发生了变化,但其核心的文化理念依然延续。例如,现代人通过线上祭祖平台进行祭拜,虽然形式不同,但对祖先的敬仰和家族文化的传承并未改变。同时,清明节期间的踏青活动也被赋予了新的意义。许多人选择在清明节期间进行短途旅行,走进大自然,释放压力,享受亲近自然的乐趣。

现代社会的生活节奏较快,压力较大,但清明节作为传统节日,它提醒人们在繁忙的生活中不忘关注身体健康和精神调适。适当的祭祖活动和户外运动,既是对传统文化的尊重,也是对自己身心健康的一种关照。

通过清明节的祭祖与养生智慧,我们不仅能感受到传统文化的力量,更能从中汲取养生之道,在现代生活中找到平衡。

起名大全

最近更新

- 2026年03月26日这日子乔迁算黄道吉日不? 乔迁新居行不行?

- 女孩取名字带恢字:寓意中的自然意象与精神寄托

- 2026年03月21日(农历二月初三)搬家有问题吗? 这日子搬家入宅好吗

- 男孩取名字带彰字:寓意中的自然意象与精神寄托

- 书字五行属什么?男孩取名字带书字的好处

- 姓方有什么朗朗上口的女孩名字?取名技巧解析

- 2026年04月16日(农历二月廿九)安门日子有没有选对? 安装入户门适合吗?

- 女孩取名字带娜字:五行属性与寓意的双重吉祥标准

- 星字取名寓意男孩:结合八字的吉祥名字解析

- 五行性格解析:颠覆传统观念,揭秘你的内在力量

- 姓皮有什么甜美灵动的女孩名字?取名思路分享

- 2026年04月15日(农历二月廿八)安门合适吗 今日安门好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气