春耕时节的祝福:维族春季节令与农耕文化

春季是大自然复苏的季节,对于维族人民来说,春耕时节是充满希望与祝福的重要时刻。这个季节不仅与农耕文化紧密相关,还深深扎根于天文与自然规律的传统认知中。在维族的文化中,春季节令与农业活动的关系紧密相连,既是生产的开始,也是自然与人类和谐共生的象征。

春耕时节的天文起源

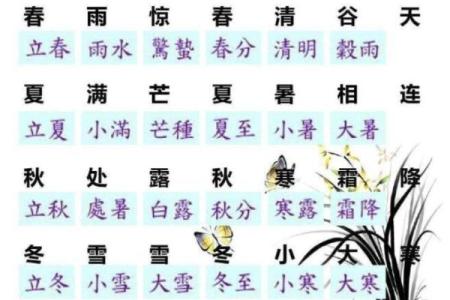

维族的春季节令与天文学密切相关。根据维族传统,春季的开始与天体运动有着重要的联系。春分时节,太阳直射赤道,白昼与黑夜几乎平分,象征着天地平衡与万物复苏。这个天文现象在维族的农业活动中具有指导意义。春分之后,气温逐渐回升,适合农田播种,因此,春分成为了维族人春耕的标志性时刻。历代的农民通过观察天象,确定最佳的耕作时机,这一传统至今仍被维族农民所遵循。

传统习俗:饮食与活动的融合

春耕时节,维族的饮食习惯和传统活动也充满了对自然的敬畏与感恩。春季的食物通常以应季蔬菜和新鲜食材为主,富含营养,帮助人们增强体力,为即将到来的劳动做好准备。例如,维族人在春天常食用羊肉、手抓饭、胡麻、鲜花等传统食物,这些食材在维族的春季节令中有着特别的意义,象征着丰收与希望。

此外,春耕时节也是维族民众举行传统活动的时刻。这些活动不仅是对农耕文化的传承,也是对春天到来的庆祝。常见的传统活动包括舞蹈、歌唱和各种祈福仪式。维族的春耕祈福活动通常在农田附近进行,人们会举行集体祷告,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这样的活动不仅反映了维族人对土地的依赖,也展示了他们与自然的紧密联系。

历史案例:维族农耕文化的传承

在历史上,维族人民经历了许多春耕的艰难岁月,但他们依然坚持着自己的农业传统。一个典型的例子是《唐朝志》。书中记载,唐代维族的农民通过精确的天文观测和农业经验,成功调整了播种时间,使得作物能够顺利成长。唐代时期,维族已经开始系统地利用太阳和月亮的运动来确定农时,这一做法至今仍影响着维族的农耕文化。

另一个历史案例可以追溯到清代,当时维族的农业生产已经形成了高度依赖天象的体系。清代文人如曾国藩等人对维族的农耕技巧给予高度评价,认为他们能够在春耕时节精准判断天气变化,并根据自然规律调整耕作节奏。这样的农业智慧,正是维族农民代代相传的宝贵财富。

科技与文化的融合

进入现代社会后,维族的春耕文化并没有因为科技的进步而消失,反而在现代农业技术的帮助下得到了新的生命。在现代的维族农村,依旧可以看到春分时节农民开始耕作的景象。通过天文观测与气象数据的结合,现代农民能够更加科学地安排春耕。而与此同时,传统的节令习俗仍然保留着,比如春天的祭祀活动、特色饮食和民间歌舞等,依旧在农田和乡村中广泛传承。

现代化的农业技术虽然为春耕带来了便利,但传统文化的根基并未因此消失。许多年轻的维族人仍然会在春季节令时与长辈一起举行祭祀活动,庆祝春天的到来,并传承祖先的农业智慧。科技与传统的结合,使得维族的春耕文化在现代社会中焕发出新的活力。

春耕时节,不仅是一个农业生产的起点,更是维族文化传承的重要时刻。通过天文观察、传统饮食和民间活动的结合,维族人民在这个节令中找到了与自然和谐共生的智慧,并将其代代相传。

起名大全

最近更新

- 姜姓取气宇轩昂的男孩名字,有哪些吉祥之选?

- 2026年04月07日结婚是黄道吉日吗? 今日办婚礼适合吗?

- 2026年03月19日(农历二月初一)搬家日子合黄道没? 乔迁新居算好日子?

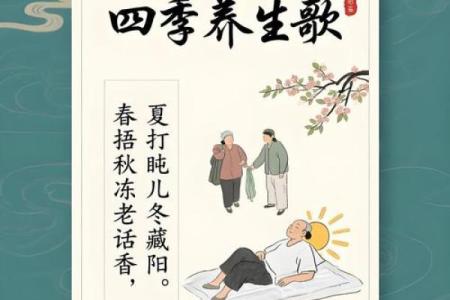

- 春季养生宝典:四月节气的养生智慧

- 2026年03月23日乔迁日子合黄道没? 今日入住新居吉利吗?

- 2026年03月17日(农历正月廿九)领证合适吗? 今日登记结婚有问题吗?

- 海外节日与养生之道的文化交融

- 峻字取名男孩寓意:结合五行的高分名字方案

- 春耕时节的祝福:维族春季节令与农耕文化

- 2026年03月28日动土趋吉避凶了吗? 动土是否是好日子?

- 2026年03月31日是否为提车好日子? 提新车合适吗?

- 川岛芳子的命运密码:如何从八字中揭开她的一生谜团

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气