谷雨:春耕时节,谷雨节气对农业的影响

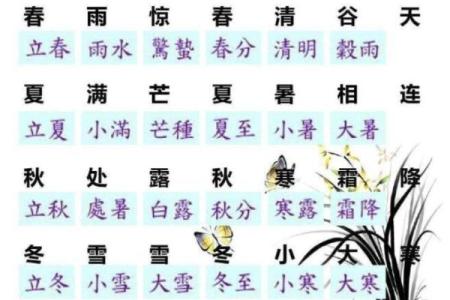

谷雨节气是二十四节气中的第六个节气,通常出现在每年的4月19日到21日之间。作为春季的最后一个节气,谷雨标志着春耕的重要时节,预示着气温逐渐回升,降水量增加,为农业生产提供了有利的气候条件。自古以来,谷雨不仅与农耕活动密切相关,还融入了丰富的传统习俗和文化内涵。

起源:农耕与天文的交织

谷雨的名称来源于“谷得雨”,意指此时降雨量增多,有利于谷物的生长。古人根据天文观测,将节气与农事紧密结合,认为谷雨是春季气候逐渐转暖、降水增多的标志。在中国传统的农业社会,气候对作物的生长至关重要,谷雨的到来意味着春耕的黄金时机。农民根据这一节气的气候特征,开始忙碌于田间地头,播种早稻、玉米、黄豆等作物。

在天文上,谷雨属于春分之后的一个节气,太阳黄经达到30°时便进入谷雨节气。这一节气标志着阳气逐渐增强,阴气逐步消散,为农作物的生长创造了有利条件。因此,谷雨节气在古代被视为农事活动的重要依据,许多农书和典籍都提到谷雨对于播种的指导意义。

传统习俗:饮食与活动的丰富多彩

谷雨节气不仅是农业的关键时期,也是中国传统习俗的重要组成部分。古人认为,谷雨是滋润大地的时刻,天降甘霖,适宜食用春季的时令食物。根据传统习俗,谷雨时节常吃“谷雨茶”或“谷雨糕”。谷雨茶是由新茶叶制成的清香茶,象征着清新与生机,民间有“谷雨前后,采茶最好”的说法。而谷雨糕则是由米粉和豆沙制成的传统食品,口感细腻,寓意着丰收的美好祝愿。

此外,谷雨节气还有一些传统的民间活动,如“打谷”习俗。在一些地区,谷雨前后,农民会举行“打谷”仪式,以祈求丰收和风调雨顺。这个仪式通常由村民共同参与,带有浓厚的集体性和仪式感,寓意着人们对于大自然的敬畏与感恩。

历史案例:从《诗经》到《农书》的传承

古人对谷雨的重视,在许多经典文献中得到了体现。在《诗经》中的《谷风》篇中,提到“谷风”,即指谷雨时节的风,象征着春季丰收的希望。诗中的“谷风传遍”表露了当时社会对谷雨节气的尊崇,反映了谷雨与农耕之间的紧密联系。

另一部古代经典《齐民要术》更是详细记载了谷雨时节农事活动的操作规范。在这部农业技术书籍中,作者贾思勰特别强调了谷雨时节播种水稻的最佳时机,指出谷雨前后气候适宜,水稻种子最易发芽,能够为农田的丰收打下坚实的基础。

农耕文化的延续与创新

随着社会的发展和科技的进步,谷雨节气对现代农业的影响依然深远。现代农民依旧依据谷雨时节的气候规律来安排农事活动,尤其是在水稻种植中,谷雨时节的播种时间被认为是最适宜的时期。如今,许多地方通过气象预测和科技手段,进一步提高了种植效率和农作物的产量。

与此同时,谷雨节气的传统习俗也得到了传承和创新。现代人不仅继续在谷雨时节享受春茶和美食,还通过社区活动、文化节等形式传承这一传统。例如,一些地方会组织“谷雨茶会”,邀请民众一起品茶,体验传统的文化活动,以此弘扬农耕文化,增强人与自然的和谐关系。

谷雨作为一个具有深厚文化底蕴的节气,见证了农业与天文的紧密结合,也承载着丰富的民间习俗和历史传承。尽管现代农业技术日新月异,但谷雨所蕴含的农耕智慧和文化价值,依然在今天的社会中发挥着重要的影响。

起名大全

最近更新

- 邦字男孩取名:诗词典故中的经典搭配示例

- 2026年03月16日(农历正月廿八)领证合良辰吉时吗? 这日子登记领证好吗

- 改变命运的正确方式:网络命理高手反而告诉你这些不为人知的真相

- 2026年04月10日(农历二月廿三)安门选的是良辰吉时吗? 今天安装大门怎么样?

- 支姓取吉利祥和的名字,女孩名字有哪些灵动俏皮的?

- 乐姓男孩灵动可爱的名字,有哪些好听又有内涵的?

- 男孩名字中致字的搭配技巧:音律与寓意双重考量

- 女孩用丹字:属性与寓意如何影响名字的气场

- 霏字五行属性与女孩取名的寓意匹配技巧

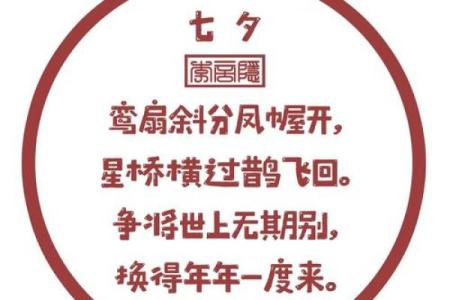

- 七夕节的牛郎织女传说:天文故事与爱情文化的融合

- 五行格局颠覆传统:火属性性格的惊人潜力与正确运用

- 劳动节背后的农耕文化与现代工作精神

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气