劳动节背后的农耕文化与现代工作精神

劳动节这个节日虽然是现代社会的产物,但其背后蕴含着深厚的历史和文化积淀。劳动不仅是人类生存的基础,也是精神文明的象征。从农耕时代到现代工作精神的演变,劳动的意义不断升华,融入了人类社会的方方面面。

农耕时代的起源与劳动文化

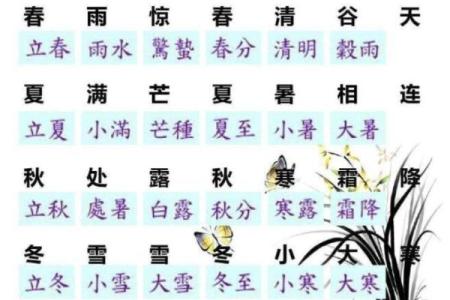

在中国,劳动节的根源可以追溯到远古的农耕社会。古人依赖天时地利,劳作是生存的根本。尤其是在春秋时期,农耕文化逐渐形成并深刻影响了中国的社会结构和文化传统。农耕不仅是人民日常生计的保障,更是人们精神寄托的载体。天文活动在此中发挥了重要作用。春分、秋分、冬至等天文现象,标志着不同农时的开始和结束,成为了古人耕种的时间节点。节令的变化,不仅影响着农业生产,也与人们的节日习俗密切相关。

在《周礼》一书中,提到“春耕秋收”,明确指出春秋是农耕的重要季节。这些节令象征着辛勤劳作和收获的时刻,体现了劳动与自然界的紧密联系。农耕时代的劳动节并没有固定的日期,但随着岁月的变迁,人们逐渐根据天文与农耕的周期,建立了与之相关的传统节日。这些节日既是庆祝劳动成果的时刻,也是对自然规律的敬畏。

传统节日的习俗与劳动精神

在农耕社会中,劳动节往往与具体的节令和祭祀活动相联系。例如,端午节就是一个典型的农耕节日。在这个节日里,除了划龙舟和吃粽子等传统活动外,农民还会举行祭龙、祭田等仪式,以祈求丰收。这些活动的背后,体现了人们对劳动和自然的尊重以及劳动精神的弘扬。

《礼记》中记载了“农事有时”,强调了农业生产的规律性与节奏感。节令与节日相结合,体现了古人对农业劳动的重视。祭祀活动虽然带有宗教色彩,但更深层次的是对劳动的感恩与对生活的敬畏。

此外,劳动节的传统饮食习俗也具有深远的意义。在农忙季节,劳作后的休息和节令性的食品成了文化的重要组成部分。例如,农忙结束后,家家户户会准备丰盛的宴席,吃上一顿美味的餐点,以庆祝辛勤劳动的成果。这种饮食习惯不仅体现了对劳动的尊重,也反映了人与自然和谐相处的智慧。

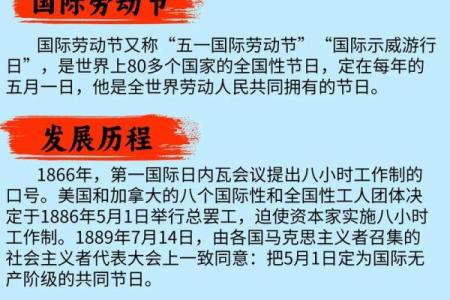

现代劳动节的传承与发展

进入现代社会后,劳动节的意义发生了显著变化,但依然保留了许多农耕时代的精神内核。在当代中国,劳动节是全国范围内的法定假日,虽然这一节日的设立主要是为了庆祝劳动者的贡献,但其背后依然承载着对劳动的敬重和对工作的热爱。

在现代社会中,劳动不再局限于体力劳动或农业生产,更多的是知识劳动和服务业的拓展。尽管工作形式发生了变化,但劳动节作为一个象征,依旧强调了勤奋和付出的价值。与此同时,现代劳动节还加强了对工人权益的关注,工人阶级的精神得到了更广泛的传承与弘扬。

比如,在工人文化宫、企业园区等地,劳动节成为了一场集体活动的契机,许多地方会举行文艺演出、知识竞赛等活动,既弘扬了劳动精神,也促进了员工之间的凝聚力。通过这些活动,劳动节不仅仅是休息的日子,更是对劳动的庆典和赞歌。

通过农耕时代的起源、传统习俗的流传到现代劳动节的延续,可以看出劳动节不仅仅是一个简单的假期,它承载着更深层的文化内涵。劳动不仅是人类生存的基础,也代表着人类社会发展的脉络。无论是农耕时代还是现代社会,劳动精神始终贯穿其中,指引着每一位劳动者不断前行。

起名大全

最近更新

- 春季养生宝典:四月节气的养生智慧

- 2026年03月23日乔迁日子合黄道没? 今日入住新居吉利吗?

- 2026年03月17日(农历正月廿九)领证合适吗? 今日登记结婚有问题吗?

- 海外节日与养生之道的文化交融

- 峻字取名男孩寓意:结合五行的高分名字方案

- 春耕时节的祝福:维族春季节令与农耕文化

- 2026年03月28日动土趋吉避凶了吗? 动土是否是好日子?

- 2026年03月31日是否为提车好日子? 提新车合适吗?

- 川岛芳子的命运密码:如何从八字中揭开她的一生谜团

- 2026年04月06日结婚是上上吉时吗? 办婚礼合不合适?

- 2026年03月27日(农历二月初九)动土是否合时宜? 动土算好日子?

- 2026年03月18日(农历正月三十)搬家选的是良辰吉时吗? 今日搬家入宅好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气