清明节的天文背景与踏青习俗

清明节,作为中国传统的重要节日之一,承载了丰富的文化和历史内涵。在这一天,祖先的祭祀活动、春天的踏青习俗,成为了最具代表性的文化标志。清明节的由来和其背后的天文背景与民俗习惯,至今仍为人们所传承。

天文背景:农耕文化的象征

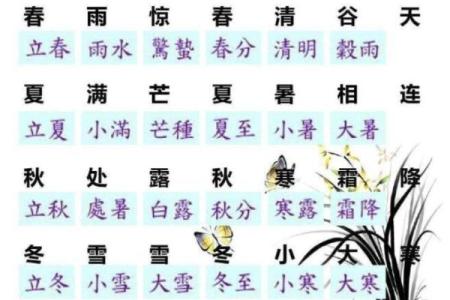

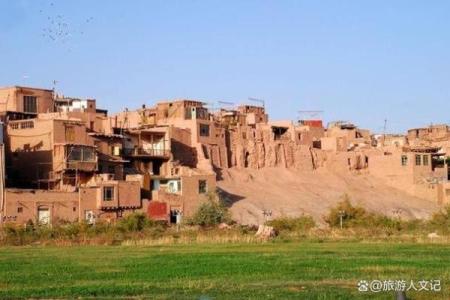

清明节位于每年的4月4日或5日之间,这一天恰逢春分与夏至之间的节气转换。根据古代的天文观测,清明的到来标志着阳气逐渐加强,春季气温升高,万物复苏。自古以来,农耕文明对节气有着深刻的认知和依赖,清明节作为春季中的一个重要节点,深刻影响着农业生产和人们的生活。

清明节前后的这段时间是农民耕作的黄金期,传统上,人们需要在清明前后开始春耕播种,为接下来的夏季丰收打下基础。在这一天,气候温暖而湿润,适合农作物的生长。这个时期的天气和节令变化深刻影响着农业生产,因此清明节也成为了农耕文化中的一个重要象征。

踏青习俗的起源:天地之间的联系

踏青这一习俗起源于古代的“春游”传统,清明节的踏青活动承载着祭祖与与自然互动的双重意义。人们在春日的阳光下,走出家门,走进大自然,不仅可以享受大地回春的景象,还能寻求心灵上的慰藉和放松。踏青与春耕有着密切关系,它既是对自然的敬畏,也代表着人们与土地的和谐共生。

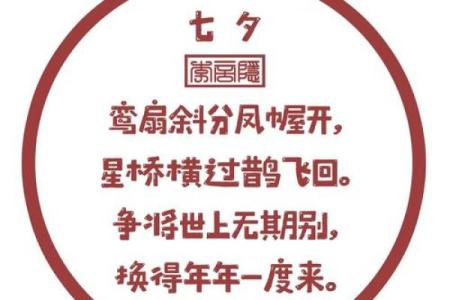

古代文人也曾对踏青习俗有过诸多诗意的描绘,如唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》便写到春天的绿草如茵,表达了与大自然的亲密接触。踏青活动不仅是祭祖的延续,也是农耕社会对大自然丰收的祈愿。

历史案例:古代的清明祭祖与踏青

历史上,清明节的祭祖活动是不可或缺的,古代社会尤其注重对祖先的敬畏。清明的祭扫活动源远流长,其中以春秋时期的“扫墓”仪式为代表。当时的礼制要求,人们在清明节这一天,必定要前往祖先的墓地,举行一系列的祭祀活动,表达对先人们的追思和敬仰。祭祀过程中,香火、纸钱、祭品都成为了仪式的重要组成部分,而扫墓也不单单是清明的祭祀活动,更是祈求风调雨顺、五谷丰登的象征。

另一历史案例发生在宋代,清明节的踏青风俗逐渐成为了士人阶层的文化活动。宋代文人通过踏青与游览春景,抒发了自己对自然的热爱与对生命的敬畏。在《清明上河图》中,我们看到不仅是农民,连士族和文人都参与到了这一活动中,这一风俗也使得踏青活动成为了不同社会阶层共同享受的大自然馈赠。

清明节的文化延续

如今,清明节的传统习俗依旧在现代社会中被传承与发扬光大。尤其是在城市化进程的推进中,踏青活动逐渐成为了一个休闲娱乐的方式。现代人通过扫墓、踏青等形式,寄托对已故亲人的哀思,同时也享受着与自然亲密接触的乐趣。现代的踏青不仅限于祭祀和敬祖,更多的是一种追求自然美好与健康生活的方式。

不少家庭在清明节时,选择带着孩子们前往郊外,不仅让他们感受到春天的气息,还通过讲述历史故事让年轻一代了解传统文化,传承清明节的精神。在一些地区,现代人还会将清明节与春游、亲子活动结合,形成了一种别具特色的文化现象。

清明节的天文背景与踏青习俗,历经千年风雨,不仅承载着农耕文化的精神,也融入了人们对自然与祖先的敬畏。在现代社会,清明节逐渐成为了人们心灵与自然、传统与现代之间的桥梁,走进了每个人的生活。

起名大全

最近更新

- 2026年03月18日(农历正月三十)搬家选的是良辰吉时吗? 今日搬家入宅好吗

- 2026年03月26日(农历二月初八)动土日子有没有选对? 今日动土好吗

- 2026年04月05日(农历二月十八)结婚是否大吉? 今日办喜事好吗

- 姓童取灵动聪慧的名字,男孩名字怎样取更有韵味?

- 2026年03月28日装修适合吗? 装修新房算好日子?

- 2026年04月17日(农历三月初一)订婚选的是良辰吉时吗? 订婚结婚是否是好日子?

- 男孩取名选可字好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 邦字男孩取名:诗词典故中的经典搭配示例

- 2026年03月16日(农历正月廿八)领证合良辰吉时吗? 这日子登记领证好吗

- 改变命运的正确方式:网络命理高手反而告诉你这些不为人知的真相

- 2026年04月10日(农历二月廿三)安门选的是良辰吉时吗? 今天安装大门怎么样?

- 支姓取吉利祥和的名字,女孩名字有哪些灵动俏皮的?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气