节气与休假:如何通过农历节气安排健康生活

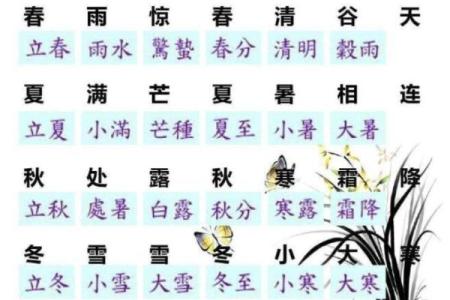

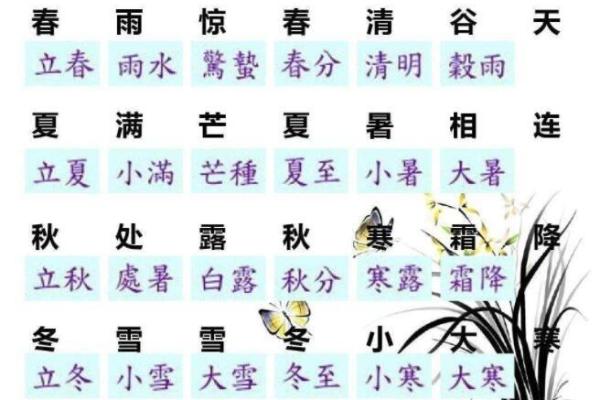

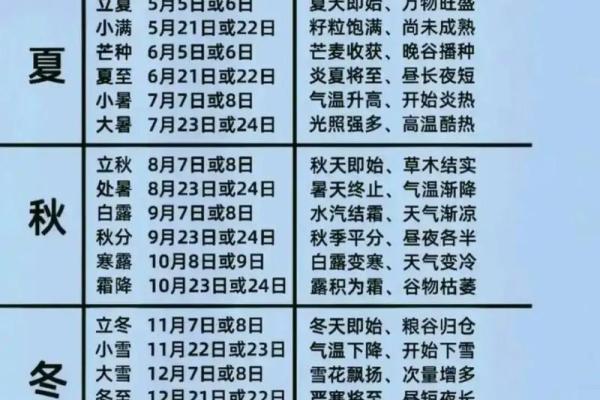

在中国传统文化中,农历节气承载着千百年来的农耕智慧和天文知识。每年24个节气的设定不仅仅是为了指导农业生产,也与人的日常生活息息相关。通过合理安排生活,可以在节气变换中更好地调养身体,促进身心健康。

农历节气的起源

农历节气起源于中国古代的天文历法,是古人根据太阳的位置和气候变化所划定的二十四个时段。每个节气通常持续约15天,体现了天体运行和地球气候的规律性。农耕社会高度依赖自然气候变化,因此,节气成为人们安排农业生产和日常生活的重要依据。从春耕、夏种到秋收、冬藏,节气的变化直接影响着农民的工作节奏和生活习惯。

传统习俗中的健康生活

中国传统习俗中,根据不同节气的变化,通常会有与饮食和活动相关的养生指导。比如,在春天,气候逐渐回暖,万物复苏,适宜进行户外活动,增强身体的免疫力。此时,民间有“春捂秋冻”的说法,鼓励人们保持适度的衣物,避免过度穿着以适应季节的变化。春季也是食欲最旺盛的季节之一,传统上会推荐吃一些清淡的蔬菜和水果,如春笋、菠菜等,以帮助身体排毒,促进新陈代谢。

进入夏季,炎热的气候促使人们需要更加注重清凉和消暑。传统的食疗习惯中,夏季有“清凉饮品”习惯,如绿豆汤、菊花茶等,不仅可以消暑,还能够调节体内的湿气。活动方面,尽管气温较高,但适当的早晨或傍晚散步有助于保持身心的平衡,避免炎热天气引发的中暑。

秋冬季节,天气转凉,养生重点转向温补和增强抵抗力。秋冬季的饮食推荐以温性食物为主,如羊肉、红枣等,帮助温暖身体,增强免疫系统的功能。同时,活动也需避免过于剧烈,适合进行缓和的运动,如太极拳或瑜伽等,帮助提升体内阳气。

历史案例:张仲景与《伤寒杂病论》

在中国古代医学中,张仲景被誉为“医圣”。他的《伤寒杂病论》不仅奠定了中医学的基础,也深刻影响了节气与健康生活的结合。书中通过对寒热、虚实等方面的辨证施治,强调根据节气变化调整身体状态。在寒冷的冬季,他特别强调防寒保暖和补充体力,春夏则注重调节体内气血,避免外邪侵袭。张仲景的医学理论与节气的变化密切相关,至今仍被现代人所传承。

历史案例:宋代“岁时记”中的节气养生

宋代人们根据《岁时记》中的记载,也将节气与健康生活紧密结合,提出了许多关于节气养生的建议。例如,进入秋冬之际,民间普遍会开始食用“冬至饺子”,这一习惯至今仍在许多地区保留。根据《岁时记》的记载,冬季食物要注重滋补,并避免过度劳累,以保证身体的阳气不受损失。节气不仅影响饮食习惯,还在一定程度上塑造了当时人们的生活方式。

节气养生的应用

在现代社会,虽然科技进步和城市化带来了许多变化,但节气养生的理念依然被许多人所推崇。随着人们对健康生活的重视,越来越多的人开始根据节气调整饮食、作息和运动。例如,在春秋季节,一些健康养生馆会提供针对节气的养生课程,帮助人们更好地适应气候变化。同时,现代医学也结合传统的节气养生理论,提出了科学的调理方法,帮助人们在四季变换中保持健康。

无论是古代的张仲景,还是宋代的“岁时记”,节气的养生理念都告诉我们:生活与自然息息相关,只有顺应四季变化,才能获得更好的身体与心灵平衡。

起名大全

最近更新

- 邦字男孩取名:诗词典故中的经典搭配示例

- 2026年03月16日(农历正月廿八)领证合良辰吉时吗? 这日子登记领证好吗

- 改变命运的正确方式:网络命理高手反而告诉你这些不为人知的真相

- 2026年04月10日(农历二月廿三)安门选的是良辰吉时吗? 今天安装大门怎么样?

- 支姓取吉利祥和的名字,女孩名字有哪些灵动俏皮的?

- 乐姓男孩灵动可爱的名字,有哪些好听又有内涵的?

- 男孩名字中致字的搭配技巧:音律与寓意双重考量

- 女孩用丹字:属性与寓意如何影响名字的气场

- 霏字五行属性与女孩取名的寓意匹配技巧

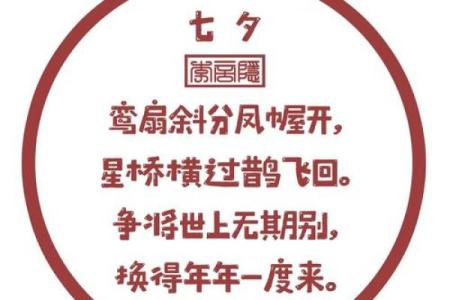

- 七夕节的牛郎织女传说:天文故事与爱情文化的融合

- 五行格局颠覆传统:火属性性格的惊人潜力与正确运用

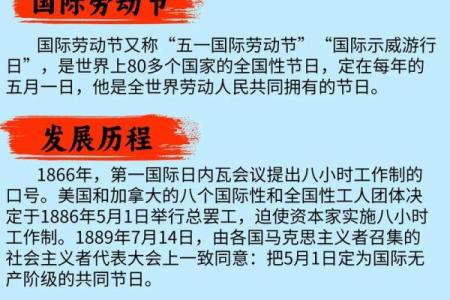

- 劳动节背后的农耕文化与现代工作精神

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气