中秋节背后的天文现象与农耕文化传承

月亮的圆缺变化,自古以来便是人们关注的焦点。每年农历八月十五,明月高悬,家人团聚,这一夜,月光最为明亮,象征着团圆与丰收。然而,月亮背后蕴含的天文现象与农耕文化却是更加深刻的象征,反映着古人对自然规律的探索与尊重。

天文现象的起源与传承

中秋节之所以与月亮紧密相连,源于中国古代的天文学研究。月亮的盈亏变化,不仅影响着季节的变化,也直接关系到农作物的生长周期。古人通过对月亮周期的观察,早早便掌握了最佳的农耕时机。在古代《周易》中便提到“月盈则亏,物极必反”,说明了月亮的圆缺变化与自然界的循环息息相关,月亮的周期性变化成为了农业社会的时间标尺。

农耕文明的传承依托着这些天文现象进行节令的划分和活动的安排,确保了各项农业工作能够在合适的时机进行。每年八月十五,正值秋收的季节,月亮的圆满象征着农民一年的辛勤劳作终于得到了丰收的成果。因此,中秋节成为了人们庆祝丰收、祈福团圆的时刻。历代文人墨客也以此为题材,创作出大量诗篇,表达对月亮的敬仰与对家人团圆的祝愿。

传统习俗:饮食与活动

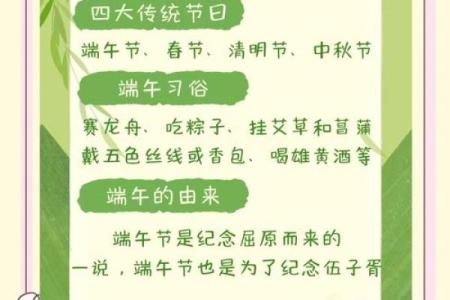

中秋节的传统习俗丰富多彩,最具代表性的便是赏月与食月饼。月饼作为中秋节的传统食品,其形象与月亮紧密相连。月饼的圆形象征着团圆与和谐,象征着家人团聚的美好愿望。古人常在这一夜,举杯共赏明月,畅谈心愿,仰望天空,感受月亮的宁静与圆满。

在历史上,不同地区的中秋节习俗也有各自的特色。在《红楼梦》中,贾宝玉与众人一同赏月,并以诗歌表露心中感受,展现了月亮与人情的密切关系。更有文人如苏轼,在《水调歌头·明月几时有》中,将月亮与人世的无常联系,诗意地表达出自己对理想与人生的感悟,彰显了节日背后浓厚的文化底蕴。

除了月饼和赏月,人们还会进行一些其他活动,如灯笼游行、舞龙舞狮等。这些活动多以象征丰收与好运的吉祥物为主题,寓意着对未来一年的期许与祝愿。灯笼的光亮照亮了夜空,犹如点点星辰,寓意着希望与梦想,也增添了节日的欢乐气氛。

文化与科技的融合

随着时代的发展,传统的中秋节习俗也得到了现代社会的传承与创新。现代人不仅通过传统的家庭聚会与赏月活动来庆祝中秋,还通过科技手段与世界各地的亲友分享这份喜悦。如今,许多人通过视频通话的方式,与远在他乡的亲人共同赏月,打破了地域的限制,仍能感受到浓浓的节日氛围。

与此同时,月亮的研究也进入了现代天文学的新领域。近年来,中国的嫦娥探月工程取得了显著进展,科学家们通过月球探测,进一步揭开了月亮的神秘面纱。这些科学成就与中秋节的传统联系在一起,不仅激发了国人对月亮的崇敬,也让现代社会的中秋节文化更加丰富多彩。

此外,月饼的创新也逐渐融入现代元素。从传统的莲蓉月饼到如今的冰皮月饼、巧克力月饼等,月饼的多样化不仅延续了传统,也让更多人能够根据自己的口味偏好,享受这一节日的美味。月饼的外包装也越来越精美,成为了节日文化的传播载体,成为现代社会中人与人之间表达情感和祝福的媒介。

在传承与创新的过程中,中秋节逐渐成为了一个跨越时空、融汇古今的节日,不仅保留了古代的文化精髓,也与现代社会的科技、文化紧密结合,让这个传统节日更加充满活力。

起名大全

最近更新

- 2026年04月01日(农历二月十四)动土可不可以? 建筑房屋行吗?

- 2026年04月18日是否宜安门? 安装入户门行不行?

- 巴姓取气宇轩昂的名字,男孩名字有哪些超凡脱俗的?

- 2026年04月08日是否宜结婚? 今天办婚礼行不行

- 旖字女孩名字设计:属性适配与寓意创新的实践指南

- 2026年04月17日安门是黄道吉日吗? 这日子安装入户门好吗

- 2026年04月02日提车能算好日子吗 提新车吉日宜忌

- 五行格局下的轮胎性格:你的轮胎告诉你什么?

- 姓胡有什么大方娴雅的男孩名字?实用取名指南

- 2026年04月18日(农历三月初二)订婚行不行 今天定亲合不合适?

- 2026年03月27日(农历二月初九)这日子乔迁旺不旺? 乔迁入住吉日指南

- 林忆莲八字揭秘:暗藏玄机,如何通过命理改变人生方向

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气