夏至节气养生智慧与天文奥秘

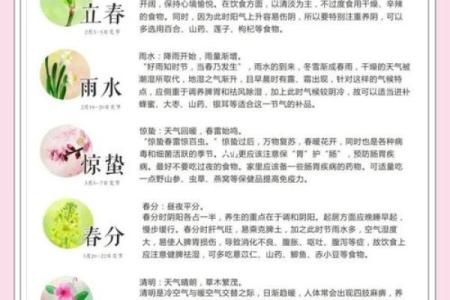

夏至是二十四节气中的第十个节气,通常出现在每年的6月21日至22日之间。它标志着阳光最强烈的一天,白昼最长,夜晚最短。作为农耕社会的重要节点,夏至不仅是农业生产的关键时刻,也蕴含着丰富的天文奥秘与养生智慧。

天文与农耕的交织

夏至的到来,意味着太阳直射地球的北回归线,日照时间达到了全年最长。这一现象源于地球自转轴的倾斜角度,造成了太阳光照的强弱变化。在古代,夏至被视为农耕的指引,意味着气温升高,农作物进入生长的黄金时期。此时,农民要抓住这一时机,进行重要的农田管理工作,尤其是在水稻种植区域,要加强灌溉和除草工作。

从天文学的角度看,夏至也是太阳运动的一个关键节点。古代人通过天文观察发现,夏至日太阳的高度最为陡峭,几乎没有阴影,象征着阳气最盛,万物生长迅速。因此,夏至的节气常常成为古人预测一年的气候变化的重要依据之一。

传统习俗:饮食与活动的巧妙结合

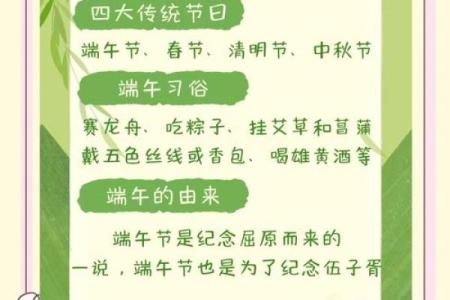

在中国传统文化中,夏至不仅是一个天文现象的标志,更与饮食、节令活动密切相关。自古以来,人们在夏至时节往往会注重调养身体,以适应炎热的夏季气候。例如,传统的“夏至吃面”习俗便是为了在这一节气中通过食物帮助身体调和五脏六腑,增强体力,抵御酷热。面条象征着长寿和健康,寓意着在白昼最长的一天中,人的生命力也会因此得到延续和滋养。

另一个传统习俗是“夏至祭太阳”。古人认为,夏至是阳气最旺盛的时刻,因此祭祀太阳,祈求丰收和安康,成为了许多地区的民间活动。此时,人们会举行各式各样的庆祝活动,舞龙、舞狮,或是跳火把舞,祈求天时顺利,气候适宜,年丰人安。

汉代的夏至祭祀

汉代的夏至节气祭祀活动具有极其重要的社会意义。当时,祭太阳是皇帝亲自主持的重要仪式之一,标志着国家对天命与农耕的尊重。夏至的祭祀不仅仅是对太阳的崇拜,更是对农耕气候的祈求。通过这些祭祀活动,汉朝政府意图巩固民众对天命的信仰,同时也通过集体活动增强社会凝聚力。

唐代的夏至与《易经》养生智慧

唐代的夏至节气中,养生之道尤为重要。通过《易经》中的阴阳五行理论,人们深刻理解到夏季属于火,火代表着阳气的旺盛,夏至则是阳气的极致表现。在此时,传统的养生方法强调“养阳气”,即通过合理的饮食调理,避免过度消耗阳气。唐代的养生典籍中提到,夏至时节应多食用清淡易消化的食物,如绿豆汤、黄瓜等,帮助身体抵御外界的高温,同时保持体内的阴阳平衡。

夏至养生与健身

进入现代社会,尽管农业生产方式发生了巨大的变化,但夏至节气的养生智慧依然在许多人生活中得到了传承。现代人对夏至的重视不仅体现在传统食物的摄取上,还包括日常生活中的健康管理。例如,夏至时节,很多人会选择在清晨或傍晚进行户外运动,以避开中午高温的时段。瑜伽、太极等温和的运动也成为现代人夏至养生的一部分,帮助身体在炎热的夏季保持活力,促进血液循环,增强免疫力。

同时,现代社会对饮食的讲究也继承了古人智慧。夏至时节,许多人选择通过清凉的水果、蔬菜以及清汤类食物来调节体温,并注重水分补充,以维持体内的水盐平衡。

在这一传统节气的背景下,夏至依然是一年之中阳气最盛的时刻,也是养生与自然和谐共存的最佳时机。

起名大全

最近更新

- 小寒大寒的节令变化与养生秘诀

- 2026年04月01日(农历二月十四)动土可不可以? 建筑房屋行吗?

- 2026年04月18日是否宜安门? 安装入户门行不行?

- 巴姓取气宇轩昂的名字,男孩名字有哪些超凡脱俗的?

- 2026年04月08日是否宜结婚? 今天办婚礼行不行

- 旖字女孩名字设计:属性适配与寓意创新的实践指南

- 2026年04月17日安门是黄道吉日吗? 这日子安装入户门好吗

- 2026年04月02日提车能算好日子吗 提新车吉日宜忌

- 五行格局下的轮胎性格:你的轮胎告诉你什么?

- 姓胡有什么大方娴雅的男孩名字?实用取名指南

- 2026年04月18日(农历三月初二)订婚行不行 今天定亲合不合适?

- 2026年03月27日(农历二月初九)这日子乔迁旺不旺? 乔迁入住吉日指南

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气