传统节日背后的天文奥秘与自然规律

在中国传统文化中,节日不仅仅是庆祝的时刻,更是与天文现象和自然规律紧密相连的时刻。每个节日背后都蕴含着深刻的天文与自然的智慧,反映了古人对自然的观察与理解。通过两千多年的农耕文明与天文探索,传统节日承载着人类与自然的和谐共生。

春节与冬至:自然与天文的交响

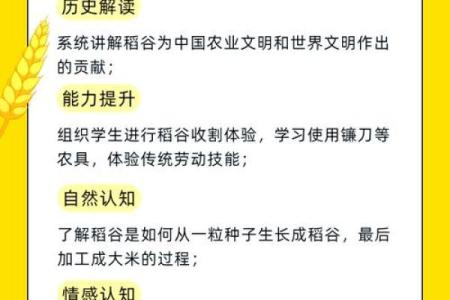

春节作为中国最为重要的传统节日,其起源与天文现象密切相关。春节的时间通常安排在每年农历正月初一,这一天恰逢冬至之后的第一个新月。冬至是太阳直射点最远离赤道的一天,标志着白天最短、黑夜最长,太阳的力气开始渐渐恢复,迎接的是春天的回归。正因如此,春节成为了象征新生与希望的节日。农耕社会中,冬至是一个重要的季节节点,古人根据天文现象安排农事活动,适时播种和收获。因此,春节的来临象征着农业生产的复苏,是对大自然变化周期的敬畏与响应。

在春节期间,传统习俗如吃饺子、贴春联、放鞭炮等,都有着深刻的天文与自然文化背景。饺子的形状象征着冬至的圆满,贴春联与放鞭炮则是用来驱赶冬季的寒冷与邪气,迎接春天的生机与活力。这些习俗承载了古人对自然规律的深刻理解,并通过这些形式传递着对季节变迁的尊重与期许。

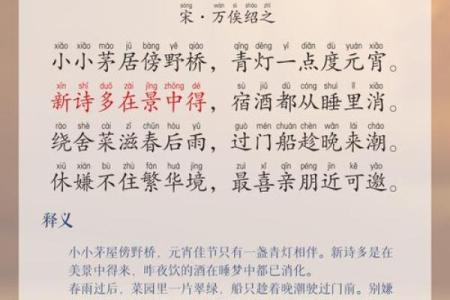

中秋节:月亮与收获的契约

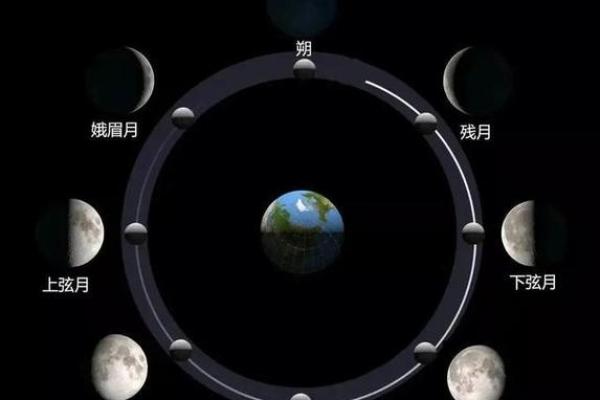

中秋节,又称月圆节,是中国传统节日中与天文学联系最为紧密的一个节日。它的起源与秋季丰收和月亮的变化有着深刻的关系。中秋节定在农历八月十五日,这一天正是秋季的正中,意味着大地的丰收和丰盈。而月亮的盈亏,恰好在这一时节达到了圆满状态,月亮的圆形象征着团圆和完美。

在古代,农民通过天文现象来预测季节的变化,指导农业活动。中秋节作为农事的一个重要节点,不仅仅是庆祝丰收的时刻,更是对月亮变化的观察与利用。月亮的周期性变化为农民提供了种植和收获的时间参考,而中秋之夜,赏月成为了一项重要的传统活动。此时,月亮的圆满象征着一年丰收后的家庭团聚,反映了古人对自然规律的尊重与生活智慧。

中秋节的习俗中,吃月饼和赏月是最具代表性的活动。月饼的圆形象征着圆满与和谐,寓意着人们对美好生活的追求。而赏月则是通过对月亮天文现象的观察,传达了对自然、天体和家人团圆的赞美。

天文现象与节日的结合

随着社会的进步和科技的发展,现代人依然保持着许多传统节日的习俗,尤其是对于中秋节和春节的庆祝。而这些节日背后的天文奥秘和自然规律依然在日常生活中得到了传承。例如,在现代的中秋节,人们不仅仅是在赏月的同时,许多人也通过天文望远镜来观察月亮,了解月球的科学知识,天文学的普及使得古老的节日习俗更加丰富和多元。

此外,科技的发展也让我们能够更加准确地预测天文现象,现代的农历与节令计算更加精确。每年的节气变化、月亮的盈亏周期都被科学仪器精准测量,帮助人们了解季节和天体的变化规律。与此同时,许多传统节日的文化意义依然没有改变,节日中的天文与自然元素被赋予了新的生命与价值。

节日所承载的天文与自然智慧,不仅仅是古代人对天地自然的感悟,它们在现代社会中依然能够激发人们对宇宙的好奇心和对自然规律的敬畏。在繁忙的现代生活中,传统节日依旧是与家人、亲朋共度时光的宝贵时刻,也是与自然宇宙保持联系的精神寄托。

起名大全

最近更新

- 2025年12月31日(农历冬月十二)领证吉利吗? 今日领证结婚有没有问题?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)乔迁有没有问题? 今日入新宅好吗

- 2025年10月23日几点上主梁最合适 上主梁几点是吉时

- 2025年10月23日几时摆放床铺最好 摆放床铺几点是吉时

- 2025年10月23日几点举办升学宴最好 举办升学宴几点是吉时

- 2025年10月23日几点取蜂蜜最合适 取蜂蜜吉时查询

- 2025年10月23日几时迁坟最好 迁坟几点是吉时

- 2025年10月23日几时观音求子最好 观音求子几点是吉时

- 2025年10月23日几点上香最好 上香吉时查询

- 2025年10月23日几点填蚂蚁窝最好 填蚂蚁窝吉时查询

- 2025年10月23日几点仓库开门最好 仓库开门吉时查询

- 2025年10月23日几时挖水井最好 挖水井几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气