立冬的习俗与文化:探秘传统节令的温暖秘诀

立冬,作为二十四节气之一,标志着冬季的正式到来。对于古代农耕社会而言,立冬不仅仅是季节的更替,更是一种生活的调整,提醒人们准备迎接寒冷的冬天。立冬的习俗与文化深深根植于中国传统,传承至今,依然承载着温暖的智慧。

立冬的起源:农耕与天文的交织

立冬的日期大致在每年11月7日到8日之间,这个时节太阳进入黄经225度,意味着冬季的开始。从天文角度来看,立冬是冬季的第一节气,象征着阳气渐弱,寒气逐渐加重。对于农耕社会而言,立冬是农田周期中的一个重要节点。自古以来,立冬被视为农事活动的一个标志,提醒农民收获后该准备防寒措施,并进行冬季的农作物管理。

历史上,许多农书中都提到过立冬的意义。《周礼·秋官》便提到,立冬时节农民要开始准备防寒物资,确保冬季牲畜的供暖与饲料。同时,立冬也是丰收后的节庆时刻,象征着对过往季节辛劳的庆祝。

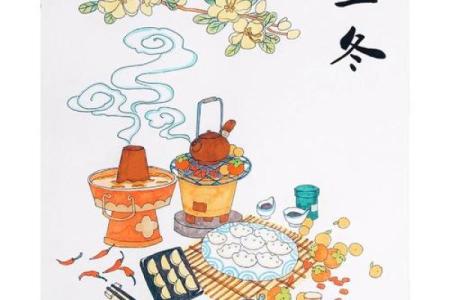

传统习俗:食养与活动的温暖仪式

立冬时节最具代表性的传统习俗莫过于“吃冬”。传统上,立冬的饮食有着强烈的“养阳”色彩,旨在应对即将到来的寒冷冬季。例如,北方地区常见的立冬食物是饺子,因其形状如同元宝,象征着保暖与财富。而在南方,立冬则常常会吃羊肉汤、炖鸡等温补的食物,来增强体力和抵御寒冷。

除了饮食,立冬还有丰富的民间活动,如冬泳、晒冬衣、祭祀等。传统的冬泳活动,在一些地方尤为盛行,信仰它能够驱寒强身,增进体质。还有一些地方会举行立冬祭祀,感恩先祖的保佑,并祈求来年的丰收与平安。

历史上,《红楼梦》中就提到过,贾府的家人会在立冬时节举行“吃冬”的聚餐,席上不仅有丰富的佳肴,还有人们对于冬天的美好祝愿。这一传统习俗将食物的温暖与社交的温馨结合,形成了立冬独有的节令风味。

历史案例:宋代与清代的立冬庆祝

宋代的立冬庆祝活动充满了雅致与文化氛围。历史记载中,宋代人常在立冬之日举行“冬至宴”,这一天不仅有丰盛的宴席,还有诗词歌赋、文人雅集等活动。宋代的立冬活动与今天的“冬季开幕式”有些相似,是对冬天的欢迎,也是对寒冷的轻松面对。宋代的立冬,不仅仅是物质层面的庆祝,更是精神文化的传承。

清代的立冬则更注重家族的团聚与饮食。清代的许多民间文献都提到,立冬时节,家家户户都会准备一些具有温补效果的食物,特别是用羊肉、鸡肉等炖汤食用,寓意着强身健体,迎接严冬。

立冬的文化再现

在现代,立冬的传统习俗依旧得到了传承。尽管科技和社会发展迅速,但许多地方的“吃冬”风俗依然鲜活。在一些地方,人们会聚集一堂,享受一顿热气腾腾的饺子宴或羊肉汤,感受着传统习俗的魅力。而随着健康饮食的普及,现代人对于立冬饮食的认识也逐渐丰富,从单纯的“食补”到注重营养搭配,逐步形成了一种现代健康的饮食理念。

此外,现代的立冬活动不再局限于传统节令的仪式感,也融合了更多的健康与环保元素。例如,一些城市会举办冬季跑步、冬泳等活动,通过运动来增强体质,抵御寒冷。这种结合现代生活方式的立冬庆祝方式,正体现了传统节令文化的再生与创新。

立冬,不仅是自然季节的变化,更是文化传承与智慧积淀的体现。通过饮食、活动以及文化的延续,立冬不仅带来温暖的物质世界,也让人们在寒冷的冬季中找到了心灵的温暖。

起名大全

最近更新

- 姓康文雅大方的男宝宝名字,如何取才够独特?

- 西藏雪顿节:探索传统节日背后的养生智慧

- 2025年12月28日(农历冬月初九)这日子乔迁是否黄道吉日? 今日入宅吉利吗?

- 2025年12月01日(农历十月十二)能否作为开业黄道吉日? 今天营业是好日子吗?

- 姜姓有涵养的女宝宝名字,如何取才够独特?

- 2025年12月17日是否为结婚好日子? 办婚礼合适吗?

- 2026年01月01日(农历冬月十三)装修有问题吗? 装潢是否是好日子?

- 天文观察:冬季天象变化与星空的独特魅力

- 2025年12月27日(农历冬月初八)乔迁算不算好日子? 入宅适合吗?

- 胡歌八字命理反而揭示了命运密码的另一面,别再走误区!

- 傣族的泼水节与农耕文化的深刻联系

- 2025年12月26日乔迁选的是良辰吉时吗? 入住新居能行吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气