清明节送礼建议:缅怀先人,传递思念

清明节是中国传统节日之一,承载着深厚的文化内涵。它既是祭祀祖先的时刻,也是表达思念、寄托情感的时机。作为一种历史悠久的节日,清明节不仅有着深厚的农耕文化背景,也与天文变化息息相关。随着岁月的流逝,这个节日逐渐演变成一种包含祭祀、踏青、团聚等多重元素的节日活动。

清明节的起源与农耕文化

清明节的起源可以追溯到古代的农耕时代,尤其是与二十四节气中的“清明”息息相关。清明节在农历四月初,正是春暖花开的时节。古人通过天文观察,发现这个时段气候适宜,万物复苏,正是农耕活动开始的好时机。因此,清明节不仅是祭祖的日子,也是春耕开始的象征。

根据古代的天文历法,清明节所处的位置意味着白昼时间变长,气温升高,有助于作物生长。这一时节也是万物生长的旺盛期,因此,清明节的祭祀活动往往带有农耕祭祀的性质,人们通过祭祖来祈求丰收,表达对自然和祖先的敬畏和感恩。

传统习俗:祭祖与踏青

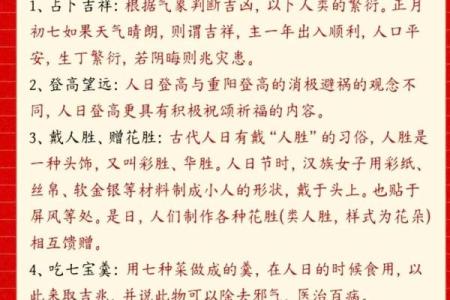

清明节的传统习俗中,祭祖是最为核心的活动之一。每年这一天,家家户户都会在祖先的墓前举行扫墓活动,清理杂草、修整墓碑、献上鲜花和祭品,表达对祖先的怀念与敬意。此举不仅是对已故亲人的缅怀,也是子孙后代传承家族文化的方式。

除此之外,踏青也是清明节的一项重要习俗。清明节前后正是春意盎然的时节,许多人会带着家人外出踏青,享受大自然的美好。这一活动代表着人们对春天的热爱,也是与亲友共度时光的方式。踏青不仅可以放松心情,还能够让人们感受到自然界生机勃勃的氛围,与祭祖活动形成鲜明对比。

宋代的清明节

宋代的清明节,祭祀活动尤为隆重。当时的文人习惯于在清明节期间祭祖,并作诗歌以表心意。宋代的历史文献中提到,清明节期间,不仅有大量的祭祀活动,诗歌、书法等文艺活动也层出不穷。许多文人将清明与自然景色联系在一起,创作了大量表达思乡与祭祖的诗篇,形成了清明节独特的文化景观。通过这些作品,可以看出,清明节不仅是一个祭祀的节日,更是一个文化的展示平台,诗人们通过笔墨寄托自己的情感,传递思念。

明代的清明节祭祖仪式

明代的清明节祭祖仪式极为讲究,祭品种类丰富,祭祀过程庄严肃穆。据《明史》记载,当时的祭祀活动常常在家族的祠堂或祖墓前进行。祭祖的方式包括焚香、敬酒、供品等环节,祭祀过程中,家族成员会全体参与,表达对先人的崇敬和怀念。明代的清明节祭祀活动不仅具有宗教性质,也体现了对家族传承的重视。在这个节日里,家族成员的团聚和共同纪念祖先成为了重要的社会活动。

现代清明节的传承与创新

现代社会中,清明节的传承虽然没有古代那样复杂的仪式,但依然保留了传统的祭祖习俗。例如,现在不少家庭会通过线上祭祀平台为祖先祭祀,既方便又能保留心意。此外,现代人对清明节的庆祝方式也有了新的诠释,比如参加户外活动,组织家庭聚会,或者利用这个时机反思生活,展现一种更为理性和个性化的方式来纪念祖先。

在城市化的背景下,清明节的习俗也逐渐变得多元化。虽然传统的扫墓活动依然是主要的纪念方式,但许多人开始通过种植树木、赠送象征性的礼物等形式来表达对先人的思念与敬意。这些新的做法让清明节在现代社会中焕发出新的生命力,同时也与时代发展相适应。

起名大全

最近更新

- 姓康文雅大方的男宝宝名字,如何取才够独特?

- 西藏雪顿节:探索传统节日背后的养生智慧

- 2025年12月28日(农历冬月初九)这日子乔迁是否黄道吉日? 今日入宅吉利吗?

- 2025年12月01日(农历十月十二)能否作为开业黄道吉日? 今天营业是好日子吗?

- 姜姓有涵养的女宝宝名字,如何取才够独特?

- 2025年12月17日是否为结婚好日子? 办婚礼合适吗?

- 2026年01月01日(农历冬月十三)装修有问题吗? 装潢是否是好日子?

- 天文观察:冬季天象变化与星空的独特魅力

- 2025年12月27日(农历冬月初八)乔迁算不算好日子? 入宅适合吗?

- 胡歌八字命理反而揭示了命运密码的另一面,别再走误区!

- 傣族的泼水节与农耕文化的深刻联系

- 2025年12月26日乔迁选的是良辰吉时吗? 入住新居能行吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气