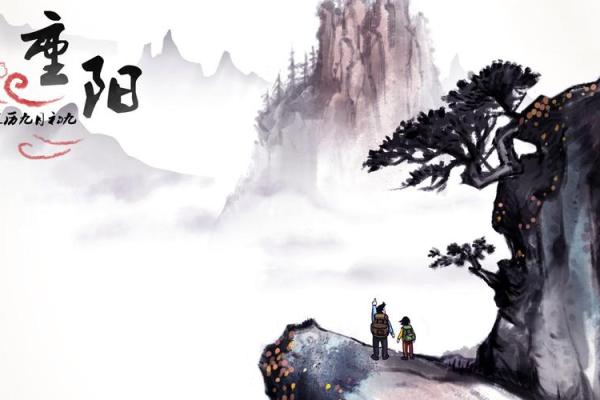

重阳节:登高望远与老龄养生的传统意义

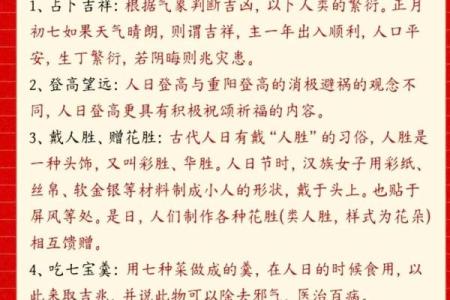

重阳节,作为中国传统的重要节日之一,源远流长,承载着丰富的历史文化意义。每年农历九月初九,家家户户都会举行登高、赏菊等活动,表达对长者的尊敬与祝福。这一天不仅仅是祭祖、纪念的重要时刻,更蕴含了与老龄养生密切相关的文化内涵。

节日的起源:农耕与天文的结合

重阳节的起源可追溯至古代的农耕文化和天文观念。根据《礼记》记载,古人认为“九九”象征着阳气的极致,九月初九正是“阳极阴生”的重要节点,这一天万象更新,适合登高望远,象征着对未来的期望。在古代农耕社会中,秋季是农业劳作的间歇期,人们通过登高来祈求来年的丰收,驱赶灾祸,安抚心灵。

在天文层面,重阳节之所以选在九月初九,也是天文学中“重阳”一词的体现。九月正是秋季的高点,天高气爽,秋阳高照,登高望远有着天然的象征意义。古人通过天象变化,将重阳节与自然界的变动联系起来,赋予其深远的文化寓意。

传统习俗:饮食与活动的养生理念

每逢重阳节,人们会按照传统习俗食用重阳糕、菊花酒等食品,寓意着长寿与健康。重阳糕以其形状层叠,象征着人们对生命的层层保重与长久期许。这些习俗中蕴含着古人对老年人的关爱,也体现了养生的理念。菊花酒作为重阳节的传统饮品,不仅清香宜人,更被认为具有清热解毒、养肝益肾的功效,成为了秋季养生的良品。

登高是重阳节的传统活动之一,不仅仅是为了享受美景,更具有健康意义。古代的重阳节登高,往往是在山川之间进行,既是健身,又有助于体力的调节与强身健体。对于老年人来说,适度的爬山活动有助于增强心肺功能,改善血液循环,预防老年病的发生。登高望远的活动,不仅能增强身体的耐力,还能带给人们一种心灵上的放松和慰藉,特别是在现代社会的压力下,这种寓教于乐的活动方式依旧具备极高的养生价值。

历史传承:历史中的两个经典案例

在历史长河中,重阳节的登高活动与老龄养生的观念始终未曾改变。唐代的重阳节尤为盛大,尤其是唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》更是使重阳节的登高活动深入人心。王维在诗中表达了对家乡的思念,以及在重阳节登高的身心感受。他的诗句不仅是对节日的表达,也是对老年养生的关注与传承。

另一个例子出现在宋代,宋代诗人欧阳修也有描写重阳节的诗句,且在其中提到“登高望远”的传统习俗,表达了人们通过登高祈愿、增强身体力行的理念。在这一时期,重阳节逐渐融入了老龄养生的文化内涵,成为社会大众对健康长寿关注的一部分。

与时俱进的节日文化

进入现代,重阳节的传统习俗虽有所变化,但登高、赏菊、饮菊花酒等活动依然是很多家庭和社区的重要组成部分。如今,随着人们生活水平的提高和健康理念的普及,重阳节被赋予了更多现代的养生内涵。许多城市的公园、广场都会在重阳节当天举行登高活动,邀请市民,特别是老年人一起参加登高,既是一项健康运动,也是一种社会交流与情感表达。

除此之外,现代社会还为老年人提供了更多关怀和服务。例如,在一些城市,重阳节期间会组织专门的健康讲座或体检活动,帮助老年人了解养生之道,提升他们的生活质量。在这种文化氛围下,重阳节不仅是传统的节日庆祝,更成为了全社会关注老龄养生的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 如何破解命运密码:生气方中的暗藏玄机

- 2025年12月29日(农历冬月初十)是否适宜乔迁? 乔迁新居吉日宜忌查询

- 姓康文雅大方的男宝宝名字,如何取才够独特?

- 西藏雪顿节:探索传统节日背后的养生智慧

- 2025年12月28日(农历冬月初九)这日子乔迁是否黄道吉日? 今日入宅吉利吗?

- 2025年12月01日(农历十月十二)能否作为开业黄道吉日? 今天营业是好日子吗?

- 姜姓有涵养的女宝宝名字,如何取才够独特?

- 2025年12月17日是否为结婚好日子? 办婚礼合适吗?

- 2026年01月01日(农历冬月十三)装修有问题吗? 装潢是否是好日子?

- 天文观察:冬季天象变化与星空的独特魅力

- 2025年12月27日(农历冬月初八)乔迁算不算好日子? 入宅适合吗?

- 胡歌八字命理反而揭示了命运密码的另一面,别再走误区!

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气