苗族花山节:与大自然对话,探索苗族的神秘仪式

花山节的起源:农耕与天文的结合

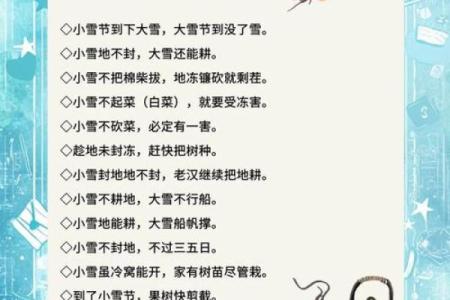

苗族的花山节是一项具有悠久历史的传统节日,源于苗族与自然界深厚的联系。节日的起源可以追溯到苗族的农耕文化和天文观念。花山节通常发生在每年农历的四月,正值苗族地区的春耕季节,标志着农民一年的劳作即将开始。节日的庆祝活动包括祭祀、舞蹈、歌唱等,目的在于祈求大自然的恩赐,保佑农田丰收。

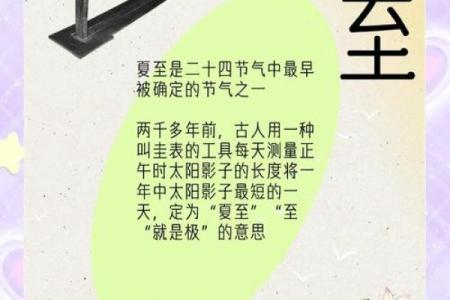

古籍中提到,苗族早期便依赖天文知识来指导农业生产。《山海经》便有关于古代苗族天文观测的记载,苗族先民通过观察星辰、太阳与月亮的变化,来安排农业活动。在这个节日中,人们不仅祭祀山神,还会通过天文仪式来表达对自然的敬畏。这个活动是农耕文化与天文观念的结合,也是苗族与大自然对话的一种方式。

传统习俗:饮食与活动的和谐结合

在花山节期间,苗族的饮食文化展示了与大自然和谐共生的理念。节日期间,苗族人民通常会准备丰富的传统美食,如糯米饭、腊肉、酸汤鱼等,这些食物不仅有着鲜明的地方特色,也象征着对自然资源的感恩和利用。糯米饭代表着大地的滋养,腊肉则是对山林丰收的致敬,酸汤鱼则代表着水源的丰盈和鱼类资源的富饶。

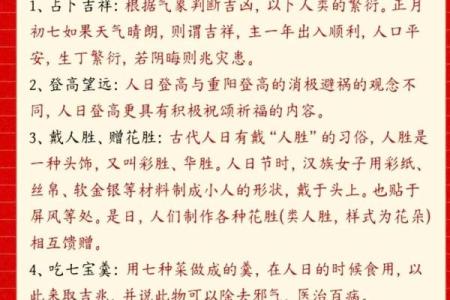

除此之外,花山节的活动内容丰富多样,主要包括祭祀、舞蹈和歌唱。祭祀活动通常会在花山上举行,人们通过献上五谷杂粮和牲畜,以表达对自然神灵的敬畏与感恩。舞蹈和歌唱则是苗族文化的重要组成部分,尤其是“花山舞”,舞者身着传统服饰,跳起象征自然和丰收的舞蹈,表达对自然力量的祈求和敬意。

明代的花山节祭祀

明代时期,花山节的祭祀活动得到了极大的重视。史料中记载,苗族在花山节期间会举行盛大的祭天仪式。根据《明史·苗族志》中的记载,当时的苗族在花山节期间,除了举行祭山祭天的仪式外,还会通过祭祀祖先来表达对先辈的敬仰和对自然的敬畏。这个仪式不仅具有宗教性质,更有着深刻的农业文化内涵,体现了苗族与自然的和谐共生。

清代的花山节演变

清代时期,花山节的庆祝活动逐渐融入了更多的民族元素。清代中期,《苗族祭祀图》一书详细记载了当时花山节的祭祀形式和活动内容。在这本书中,花山节不仅是对大自然神灵的祈祷,还是苗族人民团结和文化认同的重要象征。苗族人通过歌舞、祭祀活动与大自然进行沟通,表达自己对天地的感恩和对未来生活的希望。这个节日逐渐成为了苗族文化认同的重要载体。

文化的延续与发展

进入现代,花山节依然是苗族人民重要的传统节日之一。在今天,虽然科技进步和现代化的浪潮已经改变了人们的生活方式,但花山节依然保留着其独特的文化魅力。如今的花山节已经不仅仅局限于农业活动,它还成为了展示苗族文化的窗口。在现代社会,许多苗族地区通过举办盛大的节庆活动,将这一传统节日传承下去。

现代的花山节不仅包括传统的祭祀和舞蹈,还吸引了众多游客参与其中。通过这些活动,苗族人民向外界展示了他们与自然和谐共生的生活方式以及对祖先文化的尊重。现代的花山节是对历史的传承,也是对未来的展望,它让更多的人了解苗族的传统文化,感受到大自然的力量和神秘。

通过这种方式,花山节不仅仅是一个地方性节日,它已经成为了苗族人民精神文化的象征,也是他们与大自然深厚联系的体现。

起名大全

最近更新

- 2025年11月27日(农历十月初八)这日子开业算黄道吉日不? 开门做生意吉日宜忌查询

- 五行格局颠覆说:四火性格反而成就非凡,你信吗?

- 游字五行属性与男孩取名的吉祥组合示例

- 2026年01月15日(农历冬月廿七)订婚吉利吗? 订婚黄道吉日查询

- 2025年12月23日领证是否合时宜? 今日领证结婚有没有问题?

- 男孩用石字取名的寓意解析及适用搭配

- 七月习俗与节庆:感受传统节日的温暖与喜庆

- 2025年12月16日结婚是上上吉时吗? 今天办婚礼是好日子吗?

- 男孩名字用仁字:繁体字/简体字的寓意差异分析

- 2025年11月26日(农历十月初七)是否为开业好日子? 店铺开张算不算好日子?

- 冰字取名寓意男孩:从经典诗词看字义应用

- 魏姓超凡脱俗的男宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气