端午节的历史背景与传统习俗的传承

端午节作为中国的传统节日之一,历经千年的传承,承载着丰富的历史背景与文化意义。无论是其起源,还是至今流传下来的各项习俗,都彰显着这一节日深厚的文化底蕴与人民生活的智慧。

端午节的起源

端午节的起源可追溯至中国古代的农耕文化和天文观测。早在春秋战国时期,端午节便开始有了雏形。当时,端午节是祭祀龙神的日子,与农业生产息息相关。龙神在古代中国文化中象征着水与气候的控制,而农耕社会对龙神的崇拜,反映了人们对自然力量的敬畏和对丰收的渴望。随着时代的发展,端午节逐渐演变成了具有丰富文化象征意义的节日,特别是在《左传》和《史记》中的记载,端午节的祭祀活动与农耕社会的生产节律密切相关。

传统习俗的传承

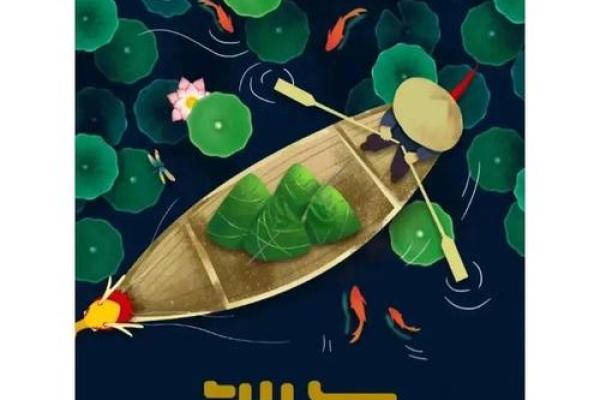

端午节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是吃粽子和赛龙舟。这些习俗不仅传承了数千年,还与节日的文化含义紧密相连。粽子最早的出现与古人祭祀先祖的习惯有关。在屈原投江自尽之后,百姓纷纷用粽子投江,以此来防止水中怪兽食用他的尸体。如今,粽子已经成为端午节不可或缺的食物,其种类和口味更是随着时代发展而多样化,但其象征着“驱邪避祟”的寓意仍然存在。

赛龙舟则是一项极具观赏性和竞技性的活动。这一习俗起源于对屈原的纪念,传说他投江后,百姓划船寻找他的遗体,途中传出“划船竞渡”的活动,后来演变成了今天的赛龙舟。赛龙舟不仅是一项全民参与的运动,也是对屈原忠诚和热爱精神的传扬。随着社会发展,赛龙舟已成为世界各地华人社群的重要节日活动,体现了中华文化的广泛影响力。

屈原与端午的关系

屈原作为中国古代伟大的诗人和政治家,与端午节的关系密切。根据史书记载,屈原在国破家亡后,心情悲痛,最终选择了投江自尽。为纪念屈原,百姓纷纷用竹叶包裹糯米做成粽子,投入江中以防止水兽伤害屈原的尸体。屈原的精神,特别是他忠诚于国家、捧心为民的情怀,使得端午节不仅成为了一个节日,也成为了尊崇忠诚与节操的象征。

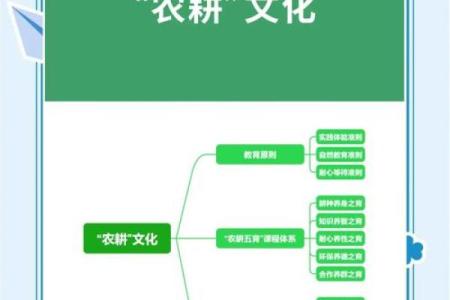

农耕文化与端午节的联系

端午节的起源不仅与屈原有关,还与古代的农耕文化有着不可分割的联系。古人把端午视作一场祈求风调雨顺、五谷丰登的祭典。通过龙舟竞赛和其他习俗,古人不仅祭祀龙神,还通过这些活动驱邪避灾,保障农业生产的顺利进行。历史上,无论是在《尚书》中的“龙门山”记载,还是在《礼记》中的节令描述,端午节的活动始终与农耕社会的实际需求紧密相关。这种传统与自然相依的节日习俗,随着农业文明的衰退,渐渐演化为具有娱乐性和文化传承意义的节庆活动。

文化的延续与创新

尽管端午节已有数千年的历史,但在现代社会,它依然被广泛传承并且不断创新。无论是在中国还是海外华人社区,赛龙舟和吃粽子等传统习俗依旧盛行。而现代社会对于端午节的理解,已不局限于单纯的民间习俗,更多地融入了家庭团聚、文化传承的意义。尤其在城市中,许多家庭和企业开始通过组织龙舟赛、文化表演和粽子制作大赛等方式,来活跃节日气氛,增强集体文化认同感。

端午节不仅仅是一个带有浓厚历史背景的传统节日,它也是一个连接古今、跨越地域的文化符号。无论是祭祀、饮食还是活动,端午节都以一种充满生命力的方式延续着千年传统,成为我们共同的文化遗产。

起名大全

最近更新

- 2025年12月18日(农历十月廿九)领证可不可以? 登记领证有没有问题?

- 2025年12月10日(农历十月廿一)结婚合不合适? 办婚礼吉日宜忌

- 2025年12月09日(农历十月二十)结婚是否大吉? 今日办喜事好吗

- 姓皮灵动聪慧的女孩名字,如何体现文化底蕴?

- 2025年11月21日(农历十月初二)开业合不合适? 今日开市做生意好吗

- 想给康姓宝宝起烂漫天真的名字,男孩名字怎么构思?

- 七月的传统习俗与节庆活动

- 五行格局重塑:属土公司如何改变性格,提升竞争力

- 星字取名男孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 阴历六月六:探访千年流传的农耕节日习俗

- 2025年12月16日这日子提车是否黄道吉日? 今日提车买车好吗

- 玉字女孩取名:与不同属性字的相生相克搭配攻略

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气