阴历六月六:探访千年流传的农耕节日习俗

农耕与天文起源:祭祀与祈丰收

每年的阴历六月六,是一个与农耕文化紧密相连的节日,它源于古代农业社会的生产和生活需求。这个节日的起源不仅与农耕季节的变化密切相关,也与天文现象的变动息息相关。

在古代,农耕社会对天文的观察非常重视,尤其是与农作物生长息息相关的节气和星象。六月六日,通常是在夏季的一个节气过后,此时正值夏季高温时期,农作物生长的关键阶段,尤其是稻谷、玉米等作物需要充足的阳光和水分。在这个时节,农民通过祭祀活动祈求天神保佑丰收。因此,阴历六月六成为了祭天祈福的重要节日,主要是为了祈求风调雨顺、五谷丰登。

传统习俗:祭祀与食俗的传承

在这个传统节日里,最具特色的便是祭祀活动。古代的农民会选择在这一天举行盛大的祭祀仪式,祭品常常是当季丰收的农产品,如稻谷、玉米、麦子等。祭祀活动的核心是通过向天地神灵表达感激之情,祈求来年能够有好收成。

除了祭祀,传统的饮食习俗也颇具特色。人们常在阴历六月六这天吃上糯米制成的食品,如糯米团、粽子等。糯米作为五谷之一,在农耕文化中有着重要的象征意义,象征着丰收和富足。此外,还有各地不同的特色食物,有的地方会制作以五谷为主要原料的馒头、糕点等,寓意着富饶的土地。

此外,六月六的活动还包括了丰富的民间娱乐。人们会举行舞龙舞狮、放风筝等活动,这些活动除了具有娱乐性质外,也有着祈求平安与丰收的象征意义。舞龙舞狮的动作犹如驱邪避灾,风筝的放飞则象征着把灾祸和不幸带走,祈愿大地安康,农作物丰盈。

唐代的六月六祭天仪式

在唐代,六月六的祭天活动尤为盛大。唐代的皇帝会亲自参与祭祀,以此祈求国家的安定与五谷丰登。根据《大元大一统志》的记载,唐代的祭天仪式通常会选择在这个时节进行,祭品包括大米、牲畜等重要的农产品,而祭天的活动场所多选择在祭坛或郊外的开放空地上。这个仪式不仅是对农业的敬畏,更是对天命的顺从,体现了古代人类对自然规律和农业周期的尊重与崇敬。

明清时期的农耕祭祀活动

在明清时期,六月六的农耕祭祀活动更加普及,尤其是在江南地区。民间信仰深厚,农民会在这一天拜祭土地神和水神,祈求丰收和安宁。明清时期,百姓在这一天会用糯米制作各种祭品,向土地神表达感恩,随后共同分享这些祭品,寓意着将土地的恩赐转化为家庭的福祉。

社区活动与文化传递

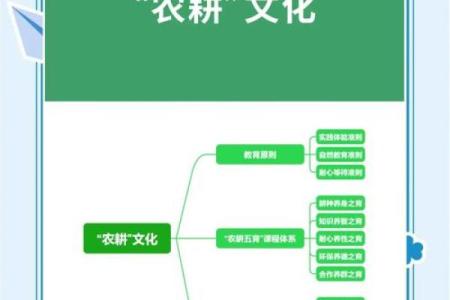

进入现代,阴历六月六的传统节日虽不再拥有古代祭天的庄严氛围,但它依然在一些农村地区保留着重要的文化意义。在一些农耕地区,仍然保持着六月六祭祀活动,并且结合了现代的社区活动。如今,除了传统的祭祀活动,许多地方还会举办农耕文化节,举办农产品展销会、民俗表演等,让更多的人了解和传承这一古老的节日文化。

同时,现代社会也注重通过教育和传媒传播这些传统习俗,让年轻一代能够更好地理解和珍惜农耕文明的遗产。在一些学校和社区,六月六节日成了讲述农耕历史和天文知识的好时机,孩子们通过参与活动,不仅能体会到传统文化的魅力,还能更深入地了解自然界与人类生活的紧密联系。

这一节日的现代传承,体现了在快速发展的社会中,传统文化仍然能找到自己的立足点,为当代社会增添了浓厚的文化色彩和历史情感。

起名大全

最近更新

- 2025年12月18日(农历十月廿九)领证可不可以? 登记领证有没有问题?

- 2025年12月10日(农历十月廿一)结婚合不合适? 办婚礼吉日宜忌

- 2025年12月09日(农历十月二十)结婚是否大吉? 今日办喜事好吗

- 姓皮灵动聪慧的女孩名字,如何体现文化底蕴?

- 2025年11月21日(农历十月初二)开业合不合适? 今日开市做生意好吗

- 想给康姓宝宝起烂漫天真的名字,男孩名字怎么构思?

- 七月的传统习俗与节庆活动

- 五行格局重塑:属土公司如何改变性格,提升竞争力

- 星字取名男孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 阴历六月六:探访千年流传的农耕节日习俗

- 2025年12月16日这日子提车是否黄道吉日? 今日提车买车好吗

- 玉字女孩取名:与不同属性字的相生相克搭配攻略

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气