七月的传统习俗与节庆活动

每年的七月,对于许多地方来说,都是一个充满历史韵味和传统习俗的时节。在这个时段,人们往往会通过各种方式纪念过去,庆祝丰收,并祈求来年的好年景。七月的节庆活动不仅与农耕社会的生活息息相关,还与天文现象有着深刻的联系。

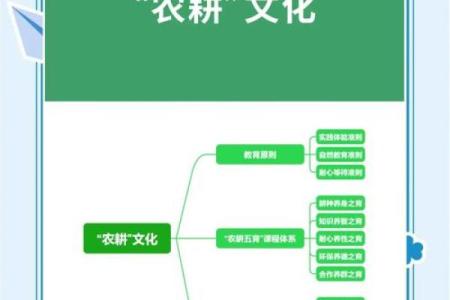

农耕起源与节庆活动

七月是传统农耕社会的一个重要月份,尤其是在中国传统的农历中,七月通常处于夏季的尾声,也是稻谷等农作物生长的关键时期。在这个时节,农民们通常会举行一系列的庆祝活动,来祈求神灵保佑土地的丰收。由于农业生产与天象紧密相连,七月的节庆也往往受到天文现象的影响。

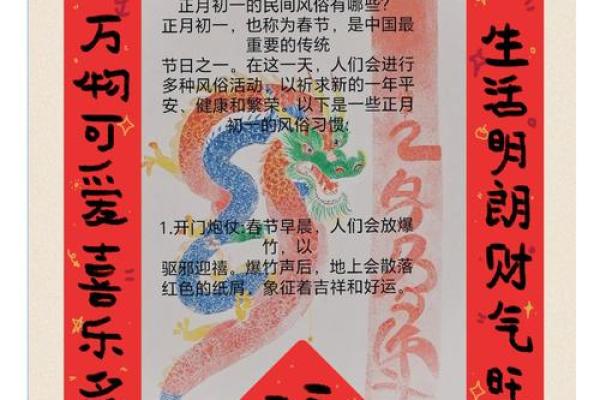

在中国的传统节庆中,七月十五日被认为是“中元节”,也被称为“鬼节”。这个节日源于道教的“中元法会”,原本是祭祀祖先、超度亡灵的日子。传说在这一天,地藏菩萨会放开地狱之门,让亡魂得以释放。因此,中元节的活动有着浓厚的宗教性质,祭祀活动常常伴随有烧纸、放焰火等习俗,人们通过这些仪式来表达对祖先的敬意。

传统饮食与民俗活动

七月的传统习俗不仅仅限于宗教和祭祀活动,饮食文化也是其中一个不可或缺的部分。尤其是在农耕社会中,七月正值丰收的季节,很多地方会举行“吃新”或“祭粮”的活动。人们会将新收获的农作物,如稻谷、小麦等,作为祭品奉献给神明,感谢他们的庇佑,并祈求来年的丰收。这一习俗在许多地区仍有传承。

此外,七月也是盛夏的季节,许多地方的传统饮食习惯都会以应季食材为主,清凉爽口的食物尤为受欢迎。例如,南方的一些地方会制作凉皮、冰镇绿豆汤等,既可以消暑又能满足舌尖上的享受。北方一些地方则会制作粽子、豆腐等传统美食,以表达对节令和农田的敬意。

历史案例:农耕文化的传承

在历史上,七月的节庆活动有着浓厚的农耕文化背景。在唐朝时期,七月十五日的“盂兰盆节”便已开始盛行。这一天,唐代的皇帝会亲自主持祭祀活动,呼吁人们祭奠先祖,并且给亡灵超度。许多民间百姓也会在家中举行祭拜,供奉各种祭品,祈求祖先保佑家族平安、农田丰收。

在宋代,七月十五的“鬼节”进一步演变为民间重要的节庆之一。随着这一节日的流行,民间也出现了许多与“鬼节”相关的文化活动,如放水灯、烧纸钱等。这些活动不仅仅是祭奠亡灵,也逐渐成为了表达家族团圆和对未来的祈愿的方式。

七月节庆的当代变迁

到了现代,虽然传统的七月节庆活动逐渐与宗教和祭祀失去了直接的联系,但一些活动仍在现代社会中得以保留。例如,中元节依然在一些地方作为祭祖和表达孝心的时刻,许多家庭会借此机会进行扫墓和家庭聚会。在一些地区,传统的吃新节和丰收节也在现代社会中得到了创新的呈现,成为了人们感恩自然、庆祝丰收的时刻。

随着时代的发展,现代社会对传统节庆的认识也不断加深。越来越多的年轻人通过参加节庆活动来了解和体验传统文化,借此让这些节庆活动继续在现代社会中生根发芽。在城市中,一些地方也会举办与传统节庆相关的文化活动,如庙会、传统舞蹈和手工艺展览,帮助人们更好地理解和传承这些历史悠久的节庆。

在七月,这些传统习俗与节庆活动,不仅承载着历史的记忆,也为现代社会注入了文化的活力。无论是祭祀祖先、庆祝丰收,还是通过节庆活动联络亲情,这些活动都在不同时代和背景下得到了传承与发展。

起名大全

最近更新

- 2025年12月18日(农历十月廿九)领证可不可以? 登记领证有没有问题?

- 2025年12月10日(农历十月廿一)结婚合不合适? 办婚礼吉日宜忌

- 2025年12月09日(农历十月二十)结婚是否大吉? 今日办喜事好吗

- 姓皮灵动聪慧的女孩名字,如何体现文化底蕴?

- 2025年11月21日(农历十月初二)开业合不合适? 今日开市做生意好吗

- 想给康姓宝宝起烂漫天真的名字,男孩名字怎么构思?

- 七月的传统习俗与节庆活动

- 五行格局重塑:属土公司如何改变性格,提升竞争力

- 星字取名男孩:五行相生与寓意美好的组合方案

- 阴历六月六:探访千年流传的农耕节日习俗

- 2025年12月16日这日子提车是否黄道吉日? 今日提车买车好吗

- 玉字女孩取名:与不同属性字的相生相克搭配攻略

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气