夏至节气的天文奥秘:太阳直射的奇妙时刻

在四季的轮回中,夏至是一年之中白昼最长、夜晚最短的一天。每年6月21日或22日,太阳直射地球北回归线,这是天文上的一大奇观。这一时刻,太阳的辐射几乎垂直照射在地面上,带来了强烈的光热,影响着地球的气候和生态环境。太阳直射的这一奇妙时刻,除了天文上的意义外,还与人类历史上深远的农耕文化和传统习俗紧密相连。

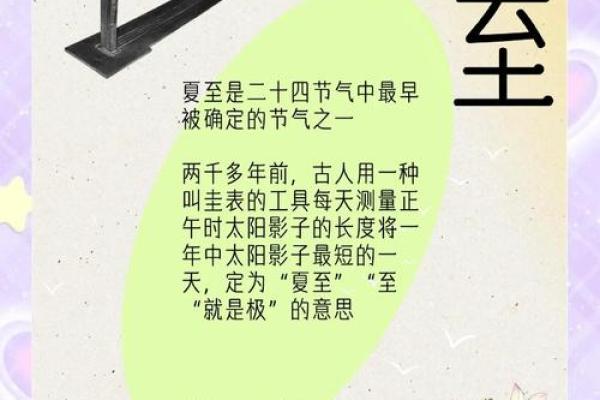

夏至的天文起源

从天文学的角度来看,夏至的产生源于地球轴倾角的存在。地球的自转轴与公转轨道平面呈23.5度的角度,这意味着地球在公转过程中,不同的季节会有不同的日照角度。每年6月21日左右,太阳直射地球的北回归线,北半球的昼长达到一年之中最长。这一天,太阳的高度角最大,意味着北半球的大部分地区会迎来白昼最长的一天。

这一天,太阳从天际最北的地方升起,白昼时间长,昼夜温差小,气温通常较高。夏至这一天的到来标志着季节的转折,意味着炎热的夏季正式拉开序幕,也开始为后来的丰收季节奠定基础。

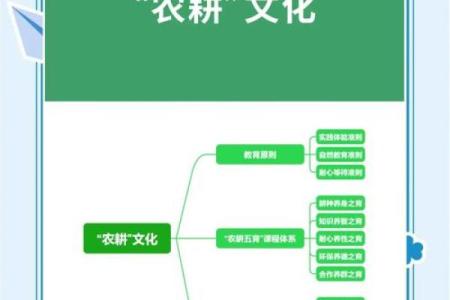

农耕文化中的夏至意义

夏至节气的到来,历来在中国古代农业社会中具有重要意义。古人通过观察天象的变化来决定农时,夏至是夏季农事的一个重要节点。在这一时节,农田中的作物进入生长旺季,尤其是水稻、麦子等作物在此时进入成熟期,农民们常常会在夏至前后进行重要的农作活动,如施肥、灌溉等,以保证作物的生长与丰收。

在《周礼·春官·宗伯》中记载,夏至节气是古代祭祀活动的重要时刻。这时,天子会举行祭天仪式,表达对天地自然的敬畏和感恩,同时祈求丰收和国家安泰。在《孟子》中也提到“民以食为天”,可见古人对于农业生产的重视,而夏至则是他们从天文与气候变化中提取智慧的一部分。

夏至的传统习俗

在中国传统文化中,夏至不仅是天文现象的标志,更融入了丰富的民俗活动。古人通过各种方式庆祝夏至,来迎接炎夏,祈求平安和丰收。

在古代,夏至节气常常与祭祖、祭天等仪式紧密相连。民间习俗中,夏至过后,农民会进行“祭地”仪式,祭祀大地神,祈求五谷丰登。此外,夏至时节也与饮食密切相关,许多地方流传着“吃夏至蛋”的习惯。夏至日,正是蛋类的产量最为丰富的时候,这一天人们会煮蛋食用,以示庆祝。

另一个广为流传的习俗是“夏至饺子”。夏至这一时节正值一年之中的湿气最重,吃饺子有祛湿养生的寓意。许多人在这一天聚集家人,一起包饺子,共享团圆的美好时光。

夏至的文化延续

随着时代的变迁,现代社会依旧保留了许多与夏至相关的习俗。虽然农业的生产方式发生了变化,但夏至这一节气依旧具有深远的文化影响。如今,夏至节气成为了家庭聚会、朋友相约、亲情交流的重要时刻。现代城市中的人们可能已经不再关注农事的变化,但仍然会通过品尝节令美食、参加文化活动等方式,来感受夏至带来的传统气息。

许多地方在夏至节期间,举办夏至文化节等活动,结合现代元素与传统习俗,如舞蹈、音乐、书法展览等,弘扬传统文化,增进社区的凝聚力。现代的节庆活动也通过各种方式传递着对大自然的敬畏与对祖先文化的传承。

从农耕社会到现代社会,夏至作为一个天文和文化交织的节点,承载了太多的历史记忆和文化意义。无论是农事上的规划,还是传统节令的庆祝,它都深刻影响着人们的生活,提醒着我们与自然的紧密联系。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气