小雪节气的风物与养生智慧

在中国传统的二十四节气中,小雪是冬季的第二个节气,标志着气温进一步降低,天气开始变得寒冷。小雪节气通常出现在每年的11月22日至23日之间,这一天,太阳到达黄经240度时,意味着冬季正式开始。此时,北风渐起,气候干燥,逐渐进入冬季寒冷的时期。

小雪的天文与农耕起源

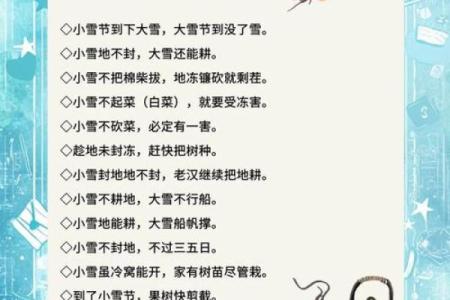

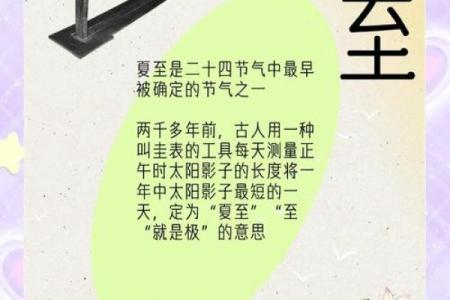

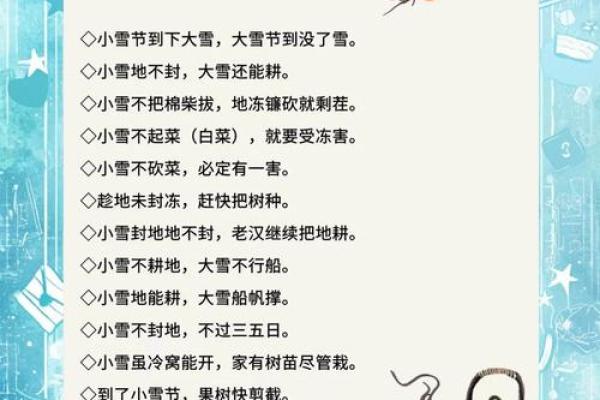

小雪节气的名称,直观地反映了自然现象的变化。小雪指的是降雪量开始增加,但降雪尚未达到大雪节气的程度。古人通过对天象的观察,划分节气,为农业生产提供指导。小雪节气标志着寒冷的天气已经影响到大部分地区,尤其是北方。天文上的小雪节气来源于太阳的黄经位置,这一时刻气温逐渐下降,预示着北方大地将迎来更为寒冷的日子。

在农耕社会,小雪时节正是冬季作物的养护时机。随着气温的骤降,农民需加强对农田的管理,做好抗寒准备。在南方,一些地方依然保持着秋收后再播种冬季作物的传统。小雪节气是冬季农事活动的开端,农民忙碌的身影常常出现在田间地头。

小雪节气的传统习俗

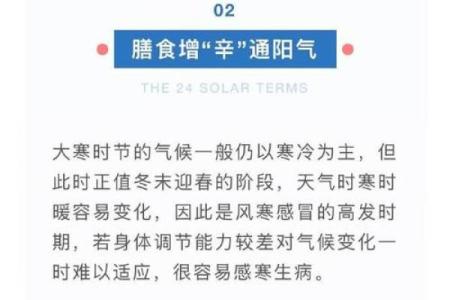

在小雪节气时,民间有许多与养生、食疗相关的传统习俗。这个时节的饮食多以温补为主,以应对寒冷天气带来的体内寒气。北方地区的人们常常在小雪时节吃羊肉、牛肉、鸡肉等温性食物,这些食物可以帮助身体抵御寒冷,补充体力。同时,民间有着“冬吃萝卜夏吃姜”的说法,萝卜在小雪时节尤为常见,作为一种清凉的食材,能够帮助去火消食。

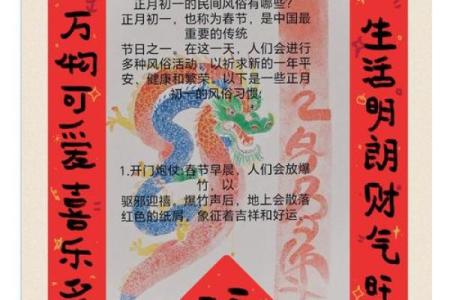

在传统活动方面,很多地区会举行一些祭祀活动,祈求丰收和平安。小雪节气也是亲朋好友聚餐的好时机,大家常聚在一起吃羊肉火锅、炖汤等,既有温补的效果,又增加了节日的气氛。

历史案例:三国时期的冬季养生

在三国时期,著名的医学家华佗便对冬季养生提出过宝贵的见解。华佗认为,冬季气候寒冷,人体需要特别的养护才能保持健康。他提到,“冬季养生,须注意温补”,这与小雪节气的风物与养生智慧十分契合。华佗主张在冬季,特别是寒冷的时节,人们应多食用高热量的食物,增强体力,并且建议适度的运动,如太极拳等,保持身体的温暖和活力。这个养生理念至今在许多地方仍然得到传承。

历史案例:明清时期的节令食俗

在明清时期,随着农耕社会的进一步发展,小雪节气的饮食习俗逐渐完善。明代医学家李时珍在《本草纲目》中提到,小雪时节应注重进补,特别是要食用温补的食物来增强体质。此外,李时珍还提到了冬季要保持良好的作息,避免寒冷侵袭。小雪节气也成为了许多家庭准备养生食谱的重要时机,温补食物如桂圆、枸杞等成为常见的食材。

都市中的小雪节气

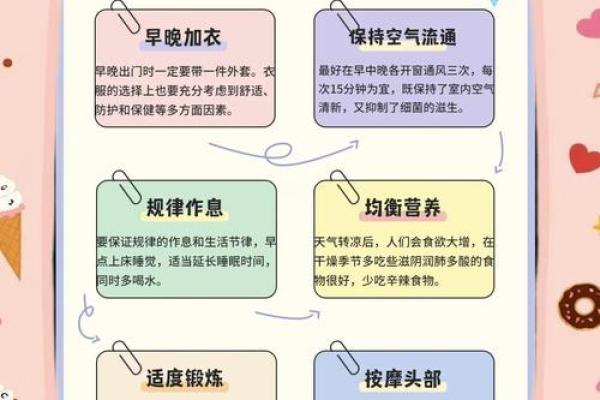

在现代社会,尤其是在城市中,许多人依旧遵循着小雪节气的养生智慧。现代都市生活节奏较快,寒冷的天气容易导致体质虚弱。因此,人们更加重视食疗和保暖。在小雪时节,许多餐馆和家庭都会选择一些传统的冬季养生菜肴,如羊肉汤、红枣炖鸡等。与此同时,随着人们健康意识的提高,养生保健理念也逐渐进入大众生活,冬季养生产品、保温衣物等开始受到广泛欢迎。

通过对小雪节气的了解,不仅能帮助我们更好地应对寒冷的气候,还能够传承并弘扬中华文化中的养生智慧。在这个寒冷的季节里,既要注意保暖,也要适时调整饮食和生活方式,以保持身心的健康。

起名大全

最近更新

- 2025年12月25日(农历冬月初六)乔迁能算好日子吗? 今天入新宅合不合适?

- 想给卜姓宝宝起个潇洒自在的名字,男孩名字怎么挑?

- 误区揭秘:数字何反而成为你改变命运的关键

- 2025年12月15日(农历十月廿六)结婚是上上吉时吗? 办婚礼能算好日子吗

- 然字五行属什么?男孩用然字取名的寓意与禁忌

- 女孩取带晨字的名字:日韩风格/国学风格适配指南

- 五行与季节的秘密:性格解析的四季之道

- 2025年12月14日是否宜结婚? 今天办喜事行不行

- 苗族花山节:与大自然对话,探索苗族的神秘仪式

- 许纯美命理解析:命运密码背后的隐秘玄机,如何破解人生困局

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)安门合不合适? 今日安装大门能算好日子吗

- 媛字取名女孩:从哲学角度看字义的深层内涵

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气