苗族节日里的星辰与自然:天文与节令的交融

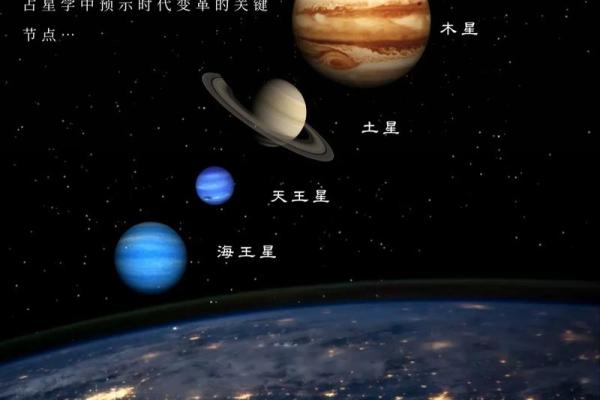

苗族文化在中国的少数民族中占据重要位置,其独特的节日和风俗习惯体现了与自然、天文的深刻联系。苗族人自古以来以农耕为主,节令与星辰的变化在他们的生活中扮演着至关重要的角色。苗族的许多传统节日不仅仅是庆祝丰收或祭祖的时刻,更是天文与自然力量交汇的时机。通过解读历史中的两个重要案例,可以更好地理解这种星辰与自然的交融如何在苗族节日中体现出来。

一、农耕社会中的天文启示

在苗族的传统中,星辰和天文现象密切相关,尤其是与农耕季节的安排息息相关。苗族的古老天文知识不仅帮助他们指导播种和收获,还影响了节日的安排。例如,每年的春分时节,苗族人会举行祭天仪式,祈求来年丰收。这个时间点正是天文上春分的到来,太阳直射赤道,白昼和黑夜时间相等,象征着万物复苏。苗族人通过观测这一现象,确定了农耕的最佳时机。在苗族传统的农业社会中,农耕的每一个节令几乎都与天文密切相关,星辰的变换和季节的交替无不影响着他们的生产活动。

在《苗族天文志》这部典籍中,详细记载了苗族如何通过星象来确定季节的变化。例如,冬至后的“冬星”出现,苗族人知道寒冷的季节即将结束,准备迎接春天的播种。而“夏星”出现在夏季,苗族便开始举行夏季祭火的活动,寓意祈求丰收与家庭安宁。天文的变化为苗族节日的安排提供了科学依据,反映出他们对自然节律的深刻理解。

二、历史案例:苗族的春节与天文观测

另一个具有代表性的例子是苗族的春节。春节在苗族的传统中并不仅仅是辞旧迎新,它同样与星辰和季节变换紧密相连。每年冬至过后,苗族人通过观察冬至之后的星辰变化,判断春节的来临时间。苗族春节期间有许多与天文和星辰相关的习俗。例如,在春节前夜,许多苗族家庭会举行“点灯”仪式,点燃象征光明的火种,以此象征驱逐冬季的黑暗和寒冷,迎接春天的光明。

根据《苗族年鉴》中的记载,春节的庆祝活动通常会在夜晚进行,大家会一起仰望夜空,观察星星的变化。星辰的变化代表着时间的流转,苗族人通过这种方式与自然进行对话,传递着对未来一年的期望。春节期间的舞龙舞狮、打鼓和歌舞等活动,不仅是对祖先的敬仰,也是在借助天文现象,感恩大自然的恩赐。

三、天文知识的活态传递

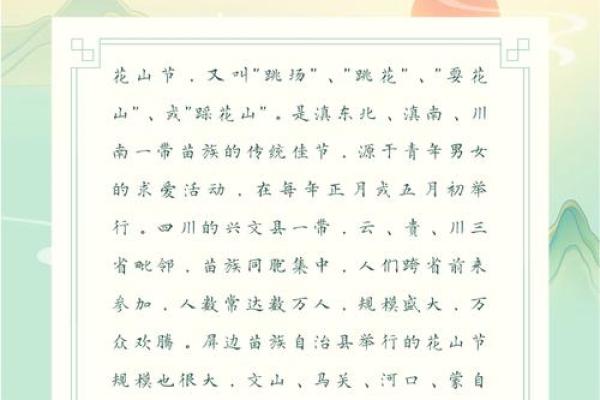

随着时代的变迁,苗族的传统节日和天文知识也在不断传承和创新。现代苗族社区依然保持着对天文现象的敏锐观察,尤其是在一些传统节日中,天文的元素仍然是文化传承的重要部分。例如,在每年的苗族“花山节”期间,许多苗族青年会参与到通过观察星辰来预测未来气候的活动中。这些活动不仅保留了古老的天文传统,同时也成为了苗族文化教育的一部分。

在一些苗族学校和文化中心,年轻一代通过现代科技手段(如天文望远镜和计算机模拟)学习星辰的运行规律,并结合传统节令习俗,进行文化复兴。通过这些方式,苗族的天文知识不仅没有消失,反而在新时代焕发出新的活力。

从历史到现代,苗族人始终没有放弃与自然和星辰的对话。这种与自然紧密结合的文化传承,不仅体现了苗族人的智慧,也展示了人类在古代社会如何通过观察自然现象来安排生活、保障生计。天文与节令的交融,已经深深嵌入了苗族人的日常生活中,成为他们文化中不可分割的一部分。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气