盛大庆典与天文变迁:探秘满族的冬至节日

冬至,作为中国传统的二十四节气之一,承载着深厚的文化意义。对于满族来说,冬至不仅仅是一个节气的变化,更是一个与农耕、天文紧密相关的重要节日。这个节日与满族的文化传承、历史变迁有着深刻的联系,折射出独特的民族风情和生活智慧。

冬至的起源:农耕与天文的交汇

冬至在古代农耕社会中具有重要意义。根据天文规律,冬至是太阳直射南回归线的时刻,也是北半球白昼最短、黑夜最长的一天。对于以农业为生的满族祖先而言,冬至不仅是天文上的转折点,也是农事周期中的关键时刻。冬至过后,白昼渐长,气候逐渐变暖,意味着一年的农耕将重新启动。因此,冬至被视为“阴极阳生”的时刻,象征着新的生命力的到来。

此外,冬至的习俗与天文知识的结合,体现了满族对自然界变化的深刻理解。例如,《大清一统志》曾记载,满洲地区的农民会在冬至日祭天,祈求来年的丰收。这种节日活动既是对天文现象的回应,也是对农业生产的期待与祝福。

传统习俗:饮食与活动的象征意义

在满族的传统中,冬至的庆祝活动尤为盛大。最具代表性的习俗是吃“饺子”或“冬至馅饼”。这一习俗源于对“饺子”的形状的象征意义。饺子的形状像耳朵,寓意着保护身体免受寒冷的侵害,同时也是对家族团圆、安康的祝愿。满族的冬至餐桌上,除了饺子外,还常常会有鸡肉、羊肉等富含营养的食物,以补充因寒冷季节而消耗的能量。

除了饮食,冬至的庆祝活动还包括家庭聚会、祭祖、跳舞等。尤其是在辽东地区,满族人有跳“冬至舞”的习惯,这种舞蹈富有节奏感且热烈奔放,表现了满族人民对生命与自然的热爱与敬畏。

清朝的冬至祭天仪式

清朝是满族建立的王朝,冬至节日的庆祝活动在这一时期得到了极大的重视。每年冬至,清朝皇帝都会亲自主持祭天仪式,祭祀天地,祈求来年的国运昌盛。这一仪式不仅是对天文变迁的回应,也体现了满族文化中敬天重农的传统。在《清史稿》中有明确记载,清朝皇帝在冬至祭天时,会按照天文学的精确测算,选择合适的时间与地点,确保祭天仪式的神圣与庄重。

满洲的冬至民间习俗

在满洲的民间,冬至同样是一个不可忽视的节日。满族的乡村中,冬至常常是一年一度的重要节庆。根据《满洲志》的记载,冬至期间,村民们会举行盛大的宴会,吃完饭后,大家聚在一起围炉取暖,讲述祖先的故事与传说,分享各自的生活经验。这一习俗展现了满族人民对团结与亲情的重视,也体现了他们在寒冷季节中如何通过团聚与活动来抵御寒冷与孤寂。

文化的延续与创新

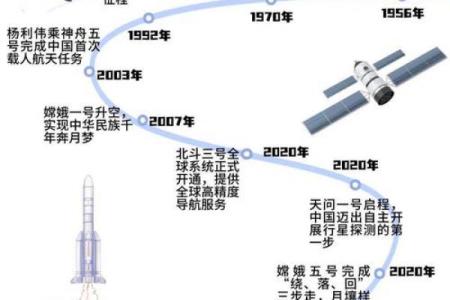

如今,随着时代的发展,满族的冬至习俗逐渐演变,但其文化内涵却得到了有效传承。在一些满族聚居区,冬至依然是一个重要的节日,尽管形式上发生了变化,但通过现代科技的助力,传统的文化活动得到了新的诠释。例如,满族青年通过社交媒体平台传播冬至习俗,让更多的人了解这个充满历史与文化底蕴的节日。同时,传统的冬至宴席逐渐与现代的饮食文化相融合,传统的饺子与现代菜肴结合,形成了独特的节庆文化体验。

冬至节日,不仅是满族对自然变化的应答,更是对家庭、社会与民族文化的深刻诠释。通过这一节日,满族人民展示了他们在天文与农业知识上的智慧,同时也通过丰富的饮食与活动,将传统文化一代代传承下来。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气