如何在节日保持身心健康的养生之道

节日,是人们在劳作之后为庆祝丰收或纪念某些特殊事件而设立的时刻。无论是传统节日还是现代节庆,人们都渴望在这个时期放松自己,享受团聚的时光。然而,节日的食物丰盛、活动丰富,这也可能给身心健康带来一些挑战。了解节日的起源、习俗及其背后的养生智慧,能够帮助我们在节日保持健康的身心状态。

农耕文化中的节日智慧

在古代,中国的节日多与农耕社会的生产活动紧密相关。春耕、秋收等季节性的节令,往往标志着人们辛勤劳动后的放松时刻。例如,中秋节的起源便与农耕文化密切相关,古人以“祭月”和“团圆”为主题,庆祝丰收和家人团聚。在这一时期,传统的月饼成为了不可或缺的节令食品。尽管月饼以其甜美口感著称,但它的起源却有着深厚的养生理念。

月饼的主要原料是面粉、糖和各种馅料,如豆沙、莲蓉、五仁等。根据《黄帝内经》中的养生理念,适量的甜味食物能够在秋季调节体内的燥气,滋润肺腑,有助于提高免疫力。然而,中秋节期间,如果暴饮暴食,尤其是大量食用高糖和油腻的食物,容易导致脾胃负担过重,甚至引发消化不良等问题。古人有“饮食有节,起居有常”的健康观念,提醒人们在节日食物丰富的同时,也要注意节制,不贪多。

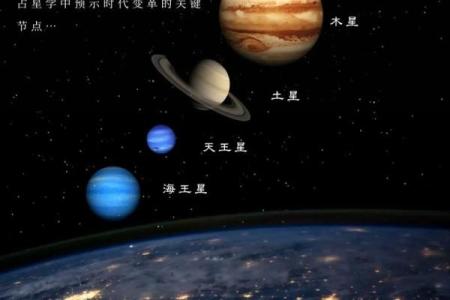

天文节令中的养生之道

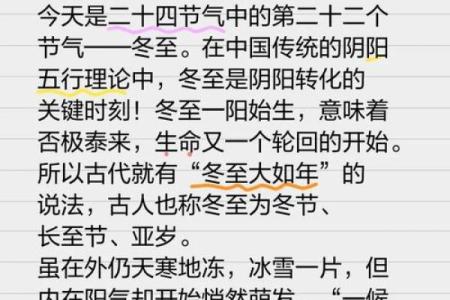

另一类节日源自天文现象,如冬至、春分等节气。冬至,作为一年中白昼最短的一天,也是一年中最为寒冷的时刻。传统的冬至习俗讲究“补冬”,即通过进补食物来增强体质、抵御寒冷。传统上,冬至吃饺子、汤圆等富含热量的食物,以应对寒冷天气对身体的挑战。

在《黄帝内经》一书中提到:“冬三月,此为闭藏,水冰地凝,阴气盛。”这意味着冬季是阴气最旺盛的时候,人体的阳气容易受到压制。因此,冬季的食物应以温补为主,避免过多食用寒凉食物,如生冷的水果、冰激凌等,以免伤害脾胃。冬至时,传统的羊肉汤和炖鸡等温补性食物不仅能滋养肾脏,还能增强体内阳气,有助于应对寒冷天气对身体的侵袭。

现代社会的节日养生传承

在现代社会,虽然我们不再像古人那样完全依赖农耕或天文现象来安排节日,但传统的节日文化和养生智慧依然对我们影响深远。如今,节日的形式更加多样,节日活动也变得更加丰富和现代化。然而,随着生活节奏的加快,现代人常常忽视节日期间的身心健康。

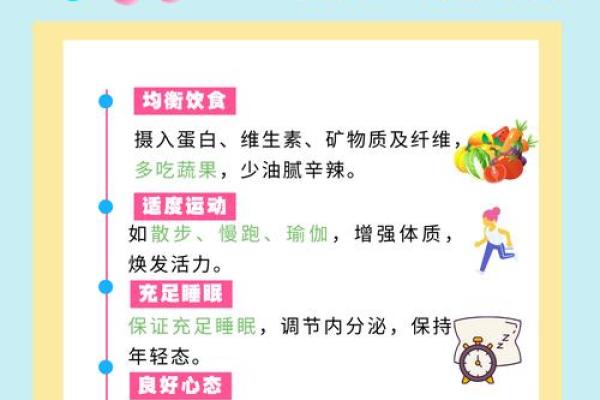

例如,春节是现代中国最为盛大的节日之一,期间的家庭聚会和宴席总是丰富多彩。然而,过度的宴请和过量的油腻食物可能会导致消化系统的负担。为了应对这一问题,现代人可以借鉴传统的节日养生理念,做到食物多样化和适量食用。比如,春节期间可以适当增加蔬菜和水果的摄入,减少高糖高脂的食物,同时注意合理的作息时间,避免因节日庆祝而熬夜过度。这样不仅能享受节日的乐趣,还能避免身体健康受损。

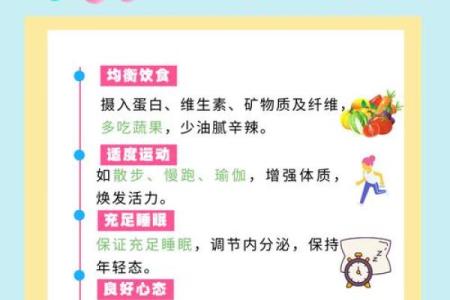

在如今的社会,养生观念逐渐得到了重视,许多现代人开始在节日期间积极参与运动和休闲活动,避免因长时间坐在餐桌前而导致身体不适。瑜伽、慢跑和短途旅行等活动成为了节日期间常见的放松方式,既能舒缓压力,也有助于消化和保持良好的体形。

节日不仅是人们放松、娱乐和庆祝的时刻,更是养生与健康的良机。通过了解节日的起源和传统习俗,我们能够更好地在现代生活中传承这一份智慧,在享受节日的同时,保持身心的平衡与健康。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气