端午节习俗:从龙舟到粽子,文化传承的根脉

端午节,作为中华文化中重要的传统节日之一,承载着丰富的历史与文化内涵。从古至今,端午节不仅仅是一个传统的节日,更是文化传承的重要载体。它与农耕文明、天文观测以及古人的生死观念密切相关,展现了深厚的文化根脉。

端午节的起源:农耕与天文的结合

端午节的起源可以追溯到两千多年前的农耕社会。古代人们的生产生活离不开天文的指导,端午节恰恰与夏季的气候变化密切相关。每年农历五月初五,这时正是夏季的开始,气温升高,病菌传播的风险增加。为了驱除病邪,古人通过祭祀和各种习俗来保平安。因此,端午节逐渐成为了人们祭祀和祈求安康的日子。

而从天文角度来看,端午节的时间与太阳的直射和气候的变化密切相连。五月初五恰好是夏至前后的时节,太阳辐射最强,古人通过天文观测确定了这个重要的节气。祭祀活动与天文时节结合,成为端午节最早的起源。

传统习俗的形成与发展

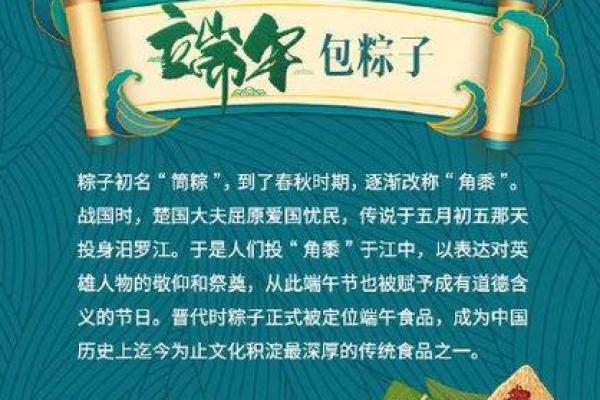

端午节的传统习俗可以分为饮食和活动两个方面。在饮食方面,粽子是最具代表性的食品。粽子的起源有多种说法,其中最为人熟知的是为了纪念楚国诗人屈原的故事。屈原以忠诚和爱国著称,他投江自尽后,百姓纷纷将粽子投入长江,以防止鱼类吞噬屈原的身体。随着时间的推移,粽子成为端午节的象征,家家户户都会包粽子、吃粽子,寄托对屈原的纪念。

端午节的传统活动中,龙舟赛无疑是最具特色的。龙舟起源于古代人们对水神的崇拜,龙舟的赛艇形状象征着龙的身躯。赛龙舟活动既是一项竞技活动,也是祭祀活动的一部分。古人通过赛龙舟来驱邪避灾,同时祈求丰收与安康。

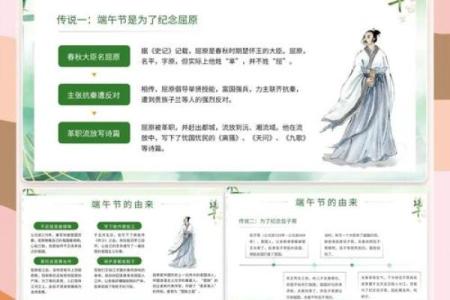

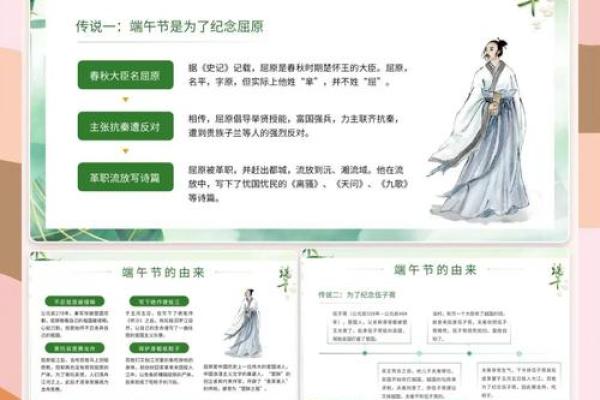

屈原与端午节

屈原的故事是端午节最为人熟知的历史案例。屈原是楚国的忠臣,他在国破家亡之际,心如刀割,最终选择投江自尽。传说中,屈原投江后,百姓为了保护他的遗体,纷纷将粽子投入江中,防止鱼虾啃食他的尸体。这一行动逐渐演变成端午节吃粽子的习俗,粽子也成为了表达忠诚与爱国的象征。

赛龙舟的起源

赛龙舟活动则与古代的祭祀仪式密切相关。在许多地区,尤其是江南一带,赛龙舟是端午节不可或缺的传统。赛龙舟起源于古代的祭龙活动,龙舟的形状象征着龙的神力,赛龙舟活动不仅仅是对水神的崇拜,也是对先人的纪念。随着时间的推移,赛龙舟逐渐成为一项竞技活动,并延续至今,成为端午节的重要组成部分。

端午节的文化复兴

在现代,端午节的传承不仅体现在传统习俗的保持上,也体现在文化的创新和传播上。随着社会的进步,端午节逐渐演变为一个全民参与的节日。除了传统的吃粽子、赛龙舟外,现代的端午节还加入了更多的文化元素,比如在城市中举办的端午文化节、龙舟表演等活动,吸引了大量的观众和参与者。端午节的文化复兴不仅增强了人们对传统文化的认同感,也促进了各地旅游业的发展。

通过这些活动,端午节不仅仅是一个历史的节日,它也成为了现代社会中人们表达情感、团结友爱的纽带。端午节的文化传承不仅仅依赖于古老的习俗,它也在现代社会的不断创新中焕发着新的生机。

端午节通过世代相传,成为了中华文化的一部分。无论是从其与农耕、天文的关系,还是从屈原的故事到龙舟赛的起源,再到现代社会中的传承与创新,端午节都彰显了中华文化的独特魅力。

起名大全

最近更新

- 性格解析:八字五行,揭示你的命运走向与格局优劣

- 想给宗姓女孩取甜美灵动的名字,有什么技巧?

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)订婚选的是良辰吉时吗? 今日定亲合适吗?

- 2025年12月25日是否为领证黄道吉日 登记领证是否合适宜?

- 2026年01月03日(农历冬月十五)是否适宜乔迁? 今天乔迁入住行不行

- 五行格局中的九:破解性格密码,摆脱误区,成就非凡人生

- 2025年10月黄道吉日玉石开光 玉石开光黄道吉日一览表

- 十月份海钓吉日一览表2025年 哪几天适合海钓

- 10月踏青好日子黄历查询2025 2025年10月哪天适合是踏青的好日子

- 十月剪头发是适合不是黄道吉日2025年 是剪头发黄道的吉日吗

- 2025年10月订盟吉日 吉利旺财订盟佳日

- 2025年10月赶海最好的日子 适合赶海吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气