中秋夜明月:古诗词中的团圆与思乡

中秋节自古以来便是中国文化中最具象征意义的节日之一,它不仅是团圆的象征,更是思乡的节日。每逢这一天,明亮的月光便照耀大地,伴随而来的是对家乡的怀念和对亲人团聚的渴望。在古诗词中,月亮作为主要的意象,不仅反映了自然的变化,也揭示了人们在节日背后的情感世界。

中秋节的起源与天文背景

中秋节的起源可以追溯到古代农耕社会的月亮崇拜。古人通过观察天象,发现月亮的盈亏变化与农作物的生长周期密切相关,尤其是在秋季丰收时节,月亮又恰好达到圆满,象征着人们对丰收与家庭团圆的期盼。因此,中秋节成为了一个重要的节令,既与农业生产息息相关,也与天文现象紧密相连。

天文现象中的“中秋明月”是指农历八月十五日那一夜,月亮最为圆满、最为明亮。这一天的月亮象征着团圆与完整,古人借此机会向天神祈求风调雨顺,家人团聚。随着时间的推移,中秋的庆祝活动渐渐融入了文化传统,而其中“团圆”成为了中秋节的核心主题。

古代的团圆与思乡情感

在古代文人的诗词中,月亮不仅是自然现象的描绘,更是情感寄托的载体。唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》便描写了月圆时的思乡情感:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。”杜甫在中秋夜的月光下思念远在他乡的弟弟,借月光表达自己对故乡、亲人的深深怀念。

另一位唐代诗人苏轼的《水调歌头》同样写出了中秋夜的团圆和离愁。“明月几时有?把酒问青天。”这句诗在表达对明月的追问时,实际上是在借月亮的圆满,探讨自己与远方亲人的隔阂与思念。苏轼通过月亮的圆缺来寄托对亲人团聚的渴望,同时也表现了自己身处异地的孤独与无奈。

这些诗词都体现了中秋节浓厚的思乡情感与对团圆的向往,月亮成为了联结亲情与乡愁的纽带。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的便是吃月饼和赏月。月饼作为中秋节的传统食品,象征着圆满与团圆。在月饼的制作上,各地有着不同的风味,但它们共同的特点是象征着家庭的团聚与和谐。特别是在家人围坐一起品尝月饼时,既享受了美食,也增进了亲情的联结。

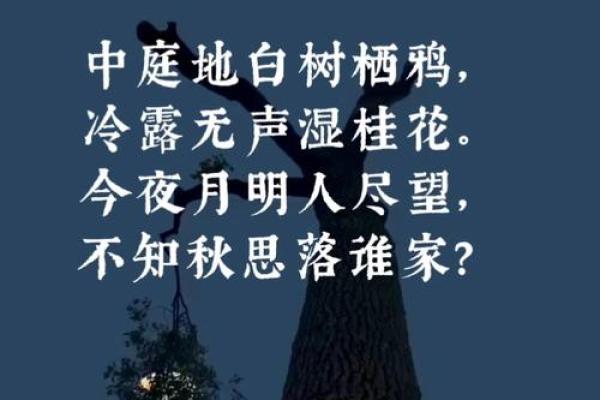

除了吃月饼,赏月也是中秋节不可或缺的活动之一。无论是在城市的广场上,还是在乡村的庭院中,赏月成为了中秋夜的主要仪式。大家或举杯邀月,或谈笑风生,借此机会享受家庭的温馨,感受节日的欢乐。

依旧不变的团圆心愿

尽管时代变迁,现代社会的中秋节传承依旧紧密相连。随着科技的发展,现代人即使身处异地,也能通过视频通话等方式“团圆”。虽然传统的月饼制作和赏月活动依旧是节日的亮点,但现代的中秋节不再仅仅局限于传统的形式,而是融入了更多的创新元素。

例如,现代的月饼口味越来越丰富,除了传统的豆沙、莲蓉等口味外,还有冰皮月饼、巧克力月饼等新型月饼,迎合了年轻人对创新和变化的需求。此外,随着中秋节成为全球性的节日,一些海外华人社区也会组织大型的庆祝活动,通过现代的传播方式,让更多人了解和参与这一传统节日的庆祝。

在这个信息化快速发展的时代,尽管传统形式发生了变化,但团圆与思乡的核心依旧未变。无论是通过一轮明月,还是通过一份视频通话,现代的中秋节依然承载着人们对亲情、故乡和团聚的美好期望。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气