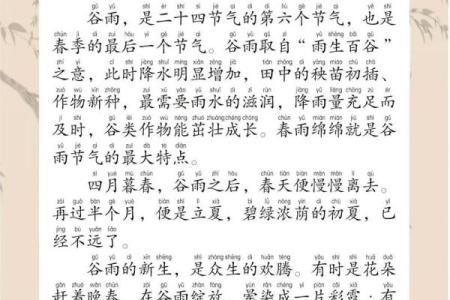

明天是谷雨,细数农耕背后的自然哲学

谷雨节气,二十四节气中的第六个,象征着春季的最后一站,也是农耕文化中极具象征意义的一个时刻。它不仅仅是一个时间的标记,更蕴含着深厚的自然哲学与文化传承。自古以来,谷雨便是农耕活动的重要节点,蕴含着人与自然的和谐互动。通过分析农耕的起源、传统习俗及其现代传承,能够更深刻地理解这个节气所承载的自然哲学思想。

农耕与天文的渊源

谷雨作为农耕节气的起源,深受天文变化的影响。在古代,人们通过对天体运行的观察,制定出适合农业生产的时间表。谷雨节气的到来标志着春季的最后一场降水开始,这时温暖的气候与适宜的降水为农作物的生长提供了重要的条件。谷雨的“谷”字,原指谷物,意味着此时雨水充沛,有利于稻麦等谷物的生长。天文与农业的关系,源自古代中国对“天人合一”思想的推崇,认为自然界的变化与人的活动密切相连。农民依据天象的变化调整耕作节奏,正是这种观察自然规律并加以应用的智慧,塑造了中国古代农业社会的繁荣。

传统习俗:饮食与活动

谷雨节气不仅仅是一个农业生产的时间节点,它还是民间传统活动的重要时刻。随着季节变化,谷雨带来了新的饮食习惯与节令活动。传统上,谷雨节气的饮食以新鲜的春茶和应季的农产品为主。在许多地方,谷雨茶被认为是最具滋补效果的春茶,茶叶嫩绿,口感清新,寓意着“雨生百谷”。这种茶不仅富含营养,还象征着大自然的恩赐。民间还有在此时举行的“谷雨祭”或“春耕祭”习俗,以祈求丰收。通过这些传统活动,农民与自然界的关系得到了进一步的强化。

此外,谷雨时节也是农业劳动的重要时段。各地有着不同的“谷雨耕作”活动,象征着对丰收的期盼。南方的水稻插秧,北方的麦田施肥,都与谷雨节气密切相关。人们通过这些习俗,表达了对自然规律的尊重与顺应,体现了农耕背后深厚的自然哲学。

历史案例:宋代“农书”的智慧

在历史上,有很多典籍记录了谷雨节气的农业智慧。《农书》是宋代著名农业学家贾思勰所著,其中详细记载了不同节气对农业生产的影响。书中指出,谷雨时节是“万物生长”的最佳时期,恰是播种与施肥的关键时刻。这些古代智慧为农民提供了科学的耕作指导,也体现了中国传统农耕文化对天人合一、顺应自然的深刻理解。在宋代,谷雨节气的农业活动不仅仅是一项生产任务,更是对天地自然规律的遵循与实践。

科技与农耕的结合

在今天,谷雨节气的文化传承依然鲜活,尤其是在现代农业与科技的结合中,谷雨节气的农耕哲学被赋予了新的意义。随着气候变化与农业技术的不断发展,现代农民不再仅仅依靠经验和天文观察,还引入了先进的气象预测、土壤分析等科技手段来优化种植时机。尽管如此,谷雨作为节气所传递的与自然和谐共生的理念依旧没有改变。如今,许多农民和农业专家仍然强调顺应自然规律进行科学种植,既保证农作物的高产,又能维持生态平衡。现代农业生产不再仅仅是单纯的生产过程,更是对自然规律深刻认识后的应用。

从农耕的起源,到与自然的互动,再到现代的科技与传统的融合,谷雨节气所包含的自然哲学,贯穿了中国几千年的农业历史与文化。在这其中,人与自然的关系始终是核心。无论是古代的天文与农业的结合,还是现代农业科技的发展,都体现了“顺应天命,尊重自然”的深刻哲理。

起名大全

最近更新

- 姓魏取寓意吉祥的名字,男孩怎么起才有韵味?

- 2026年01月23日提车能算好日子吗 今日提车买车吉利吗?

- 从祭祀节日看中华文化的生态智慧与天人合一

- 姜姓典雅高贵的男宝宝名字

- 2026年01月29日(农历腊月十一)乔迁合适吗? 乔迁新居黄道吉日查询

- 2026年01月23日这日子动土是否黄道吉日? 今日动土好吗

- 五行格局揭秘:走出缺养鱼性格误区,开启人生新篇章

- 揭秘阳五行格局:你的性格密码如何影响命运?

- 姓黄男孩沉稳大气的名字,怎样取更有艺术感?

- 炽火格局揭秘:五行如何影响你的性格解析?

- 2026年01月29日(农历腊月十一)安门是好日子吗? 今日安门合适吗?

- 2026年01月13日(农历冬月廿五)搬家是黄道吉日不? 搬家入宅合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气