从祭祀节日看中华文化的生态智慧与天人合一

中华文化中,祭祀节日具有深厚的历史背景和丰富的文化内涵。它们不仅承载着人们对自然与祖先的崇敬,也体现了天人合一的思想。通过分析这些节日的起源、传统习俗以及与生态智慧的关系,我们能够更好地理解中华文化中人与自然的和谐共生。

农耕与祭祀:从天人合一的角度出发

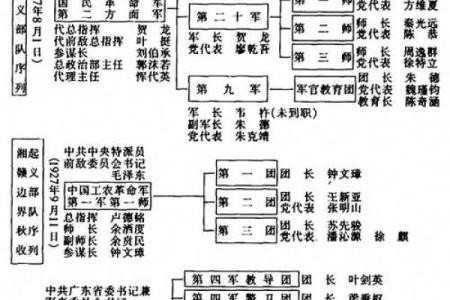

中华文化的祭祀节日起源与农业密切相关,特别是在农耕社会中,祭祀是与自然、天文等力量沟通的重要方式。春秋时期的《周礼》就有记载,古人通过祭祀天地、五谷神灵来祈求丰收。这个时期的农业生产高度依赖气候与自然周期的变化,因此祭祀活动成为了一个重要的生存保障方式。

例如,在每年的春耕季节,农民会举行祭祀仪式,向天神、土地神和先祖祈求风调雨顺。这一仪式不仅是对大自然力量的敬畏,也是对“天人合一”哲学的生动体现。在这一理念中,人类被视为自然的一部分,应该遵循自然规律、与自然和谐共处。通过这些祭祀,古人希望获得自然界的滋养,确保农业生产的顺利进行。

传统习俗与生态智慧:饮食与活动的和谐交融

在祭祀节日中,饮食与活动的安排也体现了深厚的生态智慧。传统节日中的祭品通常来自于自然界的精华,讲究天时、地利与人和。例如,农历的清明节,是祭祖扫墓的重要时刻。在这一节日里,人们通常会以时令食品如清明果、寒食饼等作为祭品,这些食物不仅是对祖先的敬仰,也是对自然季节变化的感悟。清明时节,正值春季,气候宜人,万物复苏,食物的选择自然以季节性食材为主,体现了天时与物候的紧密联系。

此外,清明节的踏青活动也是一种亲近自然、感悟天地的方式。人们通过踏青、放风筝等活动,不仅能够放松身心,还能从中感受到大自然的生机与活力。这些活动展示了天人合一的实践,人类在尊重自然、享受自然的同时,也在传统中传递了生态智慧。

历史案例:孔子的祭祀理念与生态智慧

孔子作为古代文化的伟大思想家,他的祭祀理念对中国文化有着深远的影响。孔子在《论语》中提到,祭祀活动不仅是对祖先的敬仰,更是人与自然、天地沟通的桥梁。孔子主张“敬天法祖”,他强调通过祭祀保持与自然的和谐关系,而这种和谐关系正是天人合一的体现。

孔子所在的春秋时期,天文历法和农业生产的结合是非常紧密的。他提倡的“仁者爱人”的思想,也在祭祀活动中得到了体现。例如,他主张通过祭祀先祖来追溯历史,了解人类与自然的关系,从而指导人们的行为。这种行为背后蕴含着深刻的生态智慧,提醒人们在日常生活中应遵循自然法则,与自然和谐共生。

节日与生态环境保护

进入现代,祭祀节日的形式有所变化,但其中传承的生态智慧依然存在。在当今社会,许多传统节日仍然保留着祭祀活动,且逐渐融入环保理念。例如,在春节、清明等节日中,越来越多的人开始选择绿色祭祀,避免燃放烟花爆竹对环境的污染,转而选择种植树木或用环保材料制作祭品。这一转变体现了现代社会对生态环境的关注,并将古老的“天人合一”理念与当代环保精神结合起来。

这种结合不仅让传统文化得以延续,也让人们在追求经济和科技发展的同时,不忘尊重自然、珍惜资源,展现了中华文化中天人合一的现代意义。通过现代技术手段,人们能够更好地理解和应用古代的生态智慧,在当今社会创造更加和谐的自然环境。

起名大全

最近更新

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)是否属于结婚吉日? 办婚礼有没有问题?

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)领证行吗? 今日登记结婚有问题吗?

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)是否为搬家黄道吉日 今日乔迁搬新房有没有问题?

- 女孩名字用莲字:寓意与姓氏搭配的和谐度评估

- 五行格局揭秘:性格解析中的相生相克之谜

- 64年五行格局大揭秘:如何通过五行改变你的命运?

- 2026年01月24日(农历腊月初六)提车是好日子吗? 今日提车好吗

- 水族风情中的节日习俗与文化传承

- 牛角五行格局揭秘:揭秘你的性格密码,如何改变命运?

- 五行格局与命运:揭秘如何通过性格解析改变人生?

- 2026年01月30日安门有没有问题? 今日安装入户门好吗

- 想给孟姓宝宝起内涵丰富的名字,女孩名字求灵感

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气