清明节扫墓的意义与现代生活中的传承

清明节是中华文化传统中具有深远意义的节日,承载着追思故人的情感与文化价值。这个节日的传统习俗和文化背景与农业社会和天文历法密切相关。无论是祭祀祖先,还是通过扫墓活动来传承传统文化,清明节都展示了人们对于生命与自然的敬畏。

清明节的起源

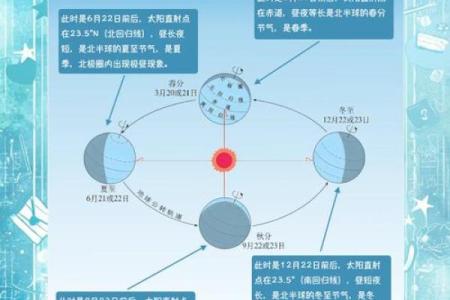

清明节的起源可以追溯到古代的农耕文化和天文历法。在中国古代的二十四节气中,清明作为春季的第五个节气,通常在阳历4月4日或5日左右。此时,春暖花开,万物复苏,适宜人们外出踏青,也适宜扫墓祭祖。古人通过清明节气来调整农事,春耕的准备和播种,体现了人们对自然规律的尊重与顺应。

根据《礼记》中的记载,清明时节是祭祖扫墓的最佳时机。这一传统活动不仅是为了纪念先人,也是为了给后代传递尊重祖先的文化价值。古代社会,人们认为祭祀祖先是对家族和文化的传承,同时也是祈求风调雨顺,保佑丰收的活动。

传统习俗的演变

清明节的传统习俗包括祭祖、扫墓、踏青、放风筝等活动。最具代表性的便是扫墓与祭祀,这是清明节最核心的仪式。清明节的扫墓活动不仅仅是一个形式化的仪式,更是对祖先的感恩和敬意的体现。通过整理墓地、献上祭品,后代子孙表达了对先人智慧和牺牲的怀念与敬重。

清明节的传统饮食也有其特殊性,主要是清明果和寒食。清明果以草药和糯米为主,口感清香,象征着春天的生机和自然的馈赠。寒食的习俗则源自春秋时期,起初是祭祀的禁火日,后来演变成了清明节的一部分,食物主要以冷食为主,寓意着祭祀时的静默和肃穆。

战国时期的墓祭

战国时期,墓祭是对祖先表示敬意的重要方式。以楚国的墓祭为例,楚国的墓地非常讲究,并且有着详细的仪式规定。在祭祀时,楚人会带着丰盛的祭品和器具,仪式的严谨程度堪比朝廷的大典。清明时节的祭扫活动不仅限于家庭墓地,也涵盖了对祖国历史文化的缅怀与尊重。这样的传统一直传承到现代,成为了文化认同和历史记忆的一个重要标志。

唐代的踏青与扫墓

唐代时期,清明节不仅有扫墓和祭祖的习俗,还融入了踏青的活动。在唐代的诗文中,踏青成为了一种时尚,文人雅士会在清明节这一天,登高望远,吟咏古诗,或是携伴游览,展示出春天的生机和诗意。清明节的活动逐渐与文人文化相结合,使得这一传统更具深厚的文化底蕴,既有家族的祭祖仪式,也有文学和艺术的传承。

从祭祀到文化认同

进入现代,清明节的扫墓与祭祖传统并未消失,反而在一定程度上得到更加广泛的传播与认同。在城市化和现代生活节奏加快的背景下,虽然传统的扫墓活动有所简化,但人们通过集体祭祀、社区活动等形式,仍然能够传承这一重要的文化习俗。许多地方的清明节扫墓活动已经不再单纯是一个家族内部的活动,而是逐渐发展成社区的集体行为,传递着家族团结和社区凝聚力。

清明节的传承不仅限于祭祀仪式本身,还延伸到了现代社会的文化认同。在数字化时代,许多地方也通过线上祭祀等方式进行纪念,让人们可以不受时间和空间的限制,继续表达对先人的敬仰。无论是在现实生活中,还是在虚拟平台上,清明节扫墓活动的形式虽然发生了变化,但其背后的文化内涵和情感依旧鲜活,延续着中华民族对历史、对祖先的敬畏与感恩。

起名大全

最近更新

- 姓褚的男孩取才气高的名字,有哪些雅致之选?

- 2026年01月19日(农历腊月初一)结婚合不合适? 今日办喜事好吗

- 天文视角下的阴历六月六:太阳与月亮的巧妙对话

- 2026年01月19日这日子搬家是否黄道吉日? 今日乔迁搬家行吗?

- 2026年01月03日(农历冬月十五)开业合良辰吗? 今日开业好吗

- 求分享娄姓潇洒不羁的女宝宝名字,坚韧不拔的

- 男孩用徐字取名:五行属性的相冲禁忌与化解方法

- 立夏节气与农耕季节的传统联系

- 郑姓大气磅礴的男孩名字,有哪些温婉可人的?

- 如何改变命运?斗战神命理中的生活技能助你逆袭

- 2026年01月23日(农历腊月初五)是否适宜领证? 今天登记领证是好日子吗?

- 2026年01月26日算不算动土好日子? 今日建筑房屋有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气