重阳节:登高赏菊与长寿养生的文化传承

重阳节作为中国传统节日之一,其文化底蕴深厚,历经数千年传承与演变。每年的农历九月九日,登高赏菊、饮菊花酒、佩戴茱萸等习俗成了节日的标志性活动。重阳节与长寿养生息息相关,反映了中国古人对健康、长寿的追求以及农耕文化与天文知识的深刻结合。

重阳节的起源与农耕文化

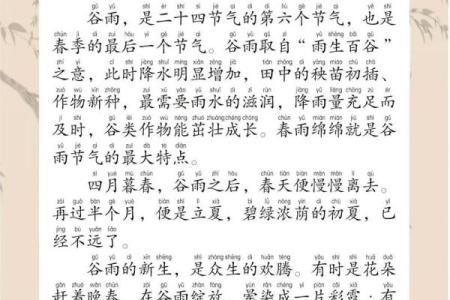

重阳节的起源,可以追溯到古代农耕社会。古人通过观察天象发现,每年九月九日的阳气达到极致,象征着长寿与旺盛的生命力。九是数字中最大的奇数,古人认为“阳”代表着力量与生命,因此这个日子在天文上具有特别的意义。同时,古代农民在这个时节忙于丰收后的休养生息,便逐渐形成了重阳节这一节令。

从农耕的角度来看,重阳节是秋收之后的一种节庆,它不仅是庆祝丰收的日子,也承载着对未来生活的期许。登高望远,正如古人对美好未来的向往,寓意着“升高”的好运与健康。而在这一天,登高的习俗逐渐成为保健与健身的方式,体现了当时人们的生活智慧。

重阳节的传统习俗与养生观念

在传统习俗中,饮菊花酒、佩戴茱萸、登高望远等活动都与重阳节息息相关。这些习俗不仅承载着浓厚的文化寓意,也深深植根于养生理念之中。菊花被认为是“长寿花”,其药用价值在《本草纲目》中有详细记载。菊花含有丰富的营养成分,能清热解毒、增强免疫力,因此在重阳节时饮用菊花酒,既有节庆气氛,也有保健养生的效果。

此外,佩戴茱萸是古人认为能避邪祈安的传统,茱萸的香气可以驱除疾病,而登高活动则是强身健体的一种方式。在古代,登高不仅是为了庆祝节日,更是一种寓意着避灾祈安的行为,意在“升高”身体健康,驱除邪气,保持身体的旺盛活力。

历史案例:魏晋时期与唐代的重阳节文化

魏晋时期的重阳节有着浓厚的文人气息。在这时,重阳节不仅是一个民俗节日,更成为了士人雅集的时刻。晋代的王羲之在《兰亭集序》中提到,节令的更替和自然的变迁都是人类不可抗拒的法则,重阳节的登高活动则寄托了人们对生命的感悟与对长寿的追求。魏晋时期,士人们往往借此节日聚会,举办诗词酒会,体现了文化与养生的结合。

唐代的重阳节则更加注重长寿的寓意。《唐书·礼仪志》记载,在唐代,重阳节是举国庆祝的日子。朝廷会举行盛大的仪式,百姓则通过登高、饮酒、赏菊来祈求长寿。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》也透露了重阳节的文化内涵,通过诗歌表达了对亲人健康长寿的祝愿,反映了社会对长寿的崇尚。

现代传承与重阳节的养生文化

在现代,重阳节依然保持着悠久的传统,特别是在养生领域,越来越多的人将重阳节作为健康管理的时刻。如今,随着健康观念的普及,重阳节的传统习俗和养生理念有了新的发展。例如,现代人通过重阳节期间的登高活动,不仅能远离城市的喧嚣,还能通过徒步运动来增强体质,保持身心健康。此外,菊花茶、菊花酒等传统饮品也被现代人纳入日常生活,以促进血液循环、增强免疫力。

现代社会对长寿的追求已经不仅仅停留在节日庆祝上,而是与日常的养生密切相关。很多健康专家在重阳节时发布养生建议,提醒大家在日常生活中保持积极的心态和健康的饮食结构,以实现长寿目标。因此,重阳节不仅是一个历史悠久的文化节日,它的养生文化在现代社会依然得到了很好的传承与发扬。

起名大全

最近更新

- 2026年01月24日(农历腊月初六)动土日子合黄道没? 今日动土建房算不算好日子?

- 钦字五行属什么?男孩用钦字取名的寓意延伸

- 殷姓寓意深远的男宝宝名字,好听又有深意的推荐

- 2026年01月02日开业是否大吉? 今天开业是好日子吗?

- 男孩名字带洪字:小名/大名的寓意连贯性设计

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)结婚合良辰吉时吗? 今日办喜事算不算好日子?

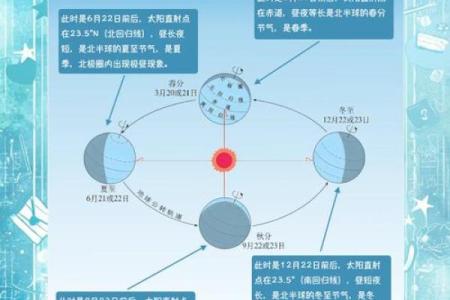

- 天文与农耕:从立春到冬至的节气变化

- 源字五行属什么?男孩取带源字的名字寓意解析

- 重阳节的养生意义,传统节日如何融入现代生活

- 2026年01月16日(农历冬月廿八)这日子结婚算黄道吉日不? 办喜事合不合适?

- 杨姓男孩冷门独特的名字,温文尔雅的怎么选?

- 2026年01月20日(农历腊月初二)领证吉利吗? 领证有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气