农耕文化中的重阳节与秋收节气

秋风送爽,丰收的季节悄然来临。在这个季节里,农田中稻谷金黄、果实累累,天地间的变化无不显现出岁月的轮回与季节的更替。对于中国农耕文化而言,这个时节有着特殊的意义。重阳节和秋收节气便是这其中重要的节日,深刻反映了农耕文化与天文变化的紧密联系。

起源:农耕与天文的交织

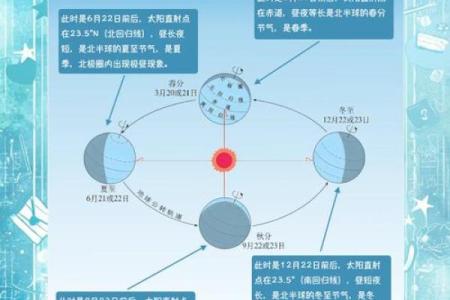

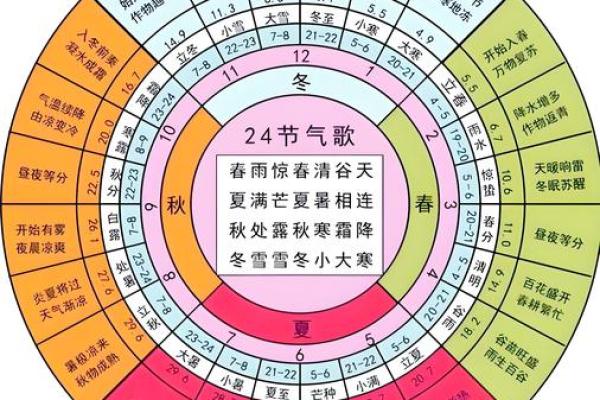

在古代农耕社会,天文现象与农时息息相关。每一年的秋季,气候逐渐转凉,昼夜温差增大,农作物进入成熟的关键时刻。重阳节,通常在农历九月初九庆祝,它的起源与天文有着密切的关联。中国传统节气中,秋天的九月属于“天时之转折”,这是秋季最后一个节气,也标志着丰收的开始。根据天文历法,这一时期正值“九月九”——两重阳交汇,意味着天地之气达到一种特殊的平衡状态,人们认为此时应当举行祭祀活动,以保丰收并祈求未来的安康。

重阳节的历史可追溯至战国时期。这个节日最早被称为“重九节”,起初并无太多的庆祝性质,直到汉朝才开始将其与祭祖和祈安的仪式结合在一起。通过与秋收节气相结合,重阳节也成为了一个纪念祖先、表达感恩之情的传统节日。

传统习俗:饮食与活动的承袭

重阳节的习俗自古便与秋收紧密相连。节日期间,家家户户都会准备丰富的食物,其中最具代表性的便是“重阳糕”。这种糕点的原料多为米粉、红枣等,象征着五谷丰登、红火吉祥。吃重阳糕不仅是为了庆祝秋收,也是对祖先的祭奠,借此传达对丰收的感恩。

此外,重阳节还有登高的传统。秋季正是登高远望的好时节,登高不仅能够锻炼身体,还寓意着人们在新的一个季节中能够有更高的志向与抱负。登高活动多与祈安、驱邪的仪式结合,象征着祈愿未来的日子平安顺利。

根据《礼记》和《大元大一统志》等古代典籍,重阳节的庆祝活动中不仅有着丰富的饮食文化,还包括放风筝、插茱萸等习俗。这些活动不仅具有消遣娱乐的功能,同时也充满了深厚的文化象征。风筝在空中翱翔,被视为驱邪避灾的象征,而茱萸则是用来祈求安康的草药。

历史案例:古代与现代的传承

历史上,重阳节与秋收节气的结合不仅在农村中有着深厚的传承,也在古代文人中得到了普遍的推崇。唐代诗人王维的《九月九日忆山东兄弟》便通过诗歌表达了对家乡与亲人的思念,而《大元大一统志》更是详细记载了重阳节期间的祭祀活动和民间风俗。可以看出,重阳节不仅是农民庆祝丰收的节日,也是文人雅士追求心灵寄托的重要时刻。

到了现代,尽管农耕文化已不再是社会的主流,但重阳节的传统依然被广泛传承。在一些地方,尤其是农村,秋收节气与重阳节的庆祝活动仍旧没有改变。城市中的人们则通过登高、吃重阳糕等活动来纪念这一节日,虽然形式有所不同,但其核心的文化内涵依然得到了很好的传承。

如今,许多地方还会结合现代的方式,通过举办秋收节庆典、举办文化艺术活动等方式,让更多人了解这一节日的历史和传统。随着对文化遗产的重视,重阳节与秋收节气的庆祝活动逐渐演变成了全社会的文化体验,成为了与农耕文化息息相关的精神象征。

从古至今,重阳节不仅仅是农民庆祝秋收的时刻,更是中国人民表达感恩、祈愿与传承的载体。这一节日跨越时空,在每年的九月九日,依然焕发着浓厚的文化气息,成为人们心中永不褪色的记忆。

起名大全

最近更新

- 2026年02月12日(农历腊月廿五)订婚是上上吉时吗? 今日订婚结婚好吗

- 姓褚的男孩取才气高的名字,有哪些雅致之选?

- 2026年01月19日(农历腊月初一)结婚合不合适? 今日办喜事好吗

- 天文视角下的阴历六月六:太阳与月亮的巧妙对话

- 2026年01月19日这日子搬家是否黄道吉日? 今日乔迁搬家行吗?

- 2026年01月03日(农历冬月十五)开业合良辰吗? 今日开业好吗

- 求分享娄姓潇洒不羁的女宝宝名字,坚韧不拔的

- 男孩用徐字取名:五行属性的相冲禁忌与化解方法

- 立夏节气与农耕季节的传统联系

- 郑姓大气磅礴的男孩名字,有哪些温婉可人的?

- 如何改变命运?斗战神命理中的生活技能助你逆袭

- 2026年01月23日(农历腊月初五)是否适宜领证? 今天登记领证是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气