七夕节:天文故事与古老传说中的浪漫情怀

七夕节,又称“乞巧节”,是中国传统节日之一,其历史悠久,传承至今。这个节日的源头与天文现象以及古老的民间传说紧密相连,浓厚的浪漫气息贯穿其中,既有农耕文明的烙印,也有对天文景象的崇拜与解读。

七夕节的起源:天文与农耕的结合

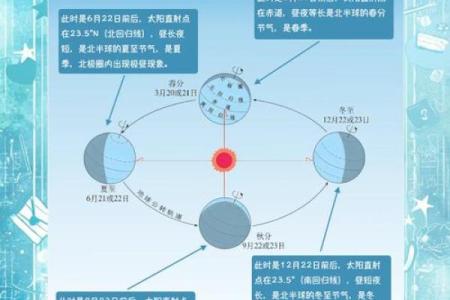

七夕节的起源与天文现象密不可分。每年农历七月初七,天上的牛郎星与织女星会在天河的两岸相望,传说这一天是他们相会的时刻。根据天文学解释,这一现象是由于地球与牛郎星、织女星的相对位置发生变化,呈现出二星“相会”的景象。因此,七夕节被赋予了浓厚的天文色彩,成为了庆祝星空爱情的节日。

另一方面,七夕节也与中国的农耕文化紧密相连。在古代,农耕社会的节令活动大多围绕天象展开,七夕节的庆祝也正是在这个节气时节进行。农民们通过这一天的仪式祈求丰收与吉祥,寄托着对美好生活的向往与祝福。

传统习俗:饮食与活动的浪漫色彩

七夕节的传统习俗,融入了天文与爱情的双重象征。人们在这一天,会举行多种活动,如乞巧、制巧、祭祀牛郎织女等。其中,乞巧是七夕节最具特色的活动之一。年轻女子在这一天会用针线进行巧手制作,乞求巧艺与美满婚姻。传统的食品,如“巧果”与“七夕粽”,也承载了节日的特殊寓意。巧果形状精美,象征着手巧与爱情的圆满;七夕粽则象征着合家团圆与丰收。

此外,织女星的美丽形象也影响了七夕节的许多习俗。少女们会在这一天摆放针线活,借此向织女星祈求智慧与手艺。整个节日充满了女性温柔、细腻的氛围,象征着爱与生活的艺术。

东汉时期的七夕庆典

东汉时期,七夕节逐渐成为宫廷与民间的节庆活动之一。据史书记载,当时宫廷内外都会举行盛大的七夕宴会,邀请美女与能工巧匠共同参与,以展示女性的聪慧与巧艺。皇帝与百姓都会通过这一天的庆祝活动,祈求天上的神明赐福与安康,体现出人们对幸福生活的美好憧憬。

在此时期,七夕节的庆祝方式不仅限于民间的乞巧仪式,也包括对天文现象的解读。文人雅士通过七夕的天象,写下了许多描绘织女与牛郎爱情的诗篇,流传至今。

唐代的浪漫七夕

唐代是七夕节最为盛大的时期之一。唐代的七夕,不仅是民间庆祝的节日,也是宫廷文化中的一部分。唐代文人如白居易等通过诗歌与词章描绘了七夕的浪漫与诗意,传承了牛郎织女的爱情故事。在这个时期,七夕节的庆祝活动非常隆重,宫廷贵族和民间百姓都会通过各种文艺活动和歌舞庆祝这个浪漫的节日,特别是女子的乞巧活动成为风靡一时的社交场合。

科技与浪漫并行

进入现代,七夕节依然保留着许多传统习俗,但其庆祝形式与内容发生了变化。随着科技的发展,七夕的庆祝方式逐渐从线下的传统活动向线上转移。许多年轻人通过社交媒体表达自己对爱情的祝福,而不再局限于古老的乞巧或祭祀活动。此外,商家也将七夕节视为重要的节日营销时机,推出了各种爱情主题的商品与服务,赋予了这一节日更多现代商业化的色彩。

尽管如此,七夕节依然保持着浪漫的核心,许多人依旧会在这一天表达对恋人的爱意,或与亲朋好友共享美好时光。无论是传统的手工艺活动,还是现代的线上表达,七夕节的核心情感——对爱情的向往与祝福,依旧未变。

起名大全

最近更新

- 2026年01月25日动土能算好日子吗 今日动土修造是好日子吗?

- 庭字取名男孩寓意:从字义看人生期许与祝福

- 2026年02月03日安门能算好日子吗 安门合不合适?

- 2026年01月17日(农历冬月廿九)搬家日子有没有选对? 乔迁搬新房吉日宜忌

- 2026年02月02日安门是好日子吗? 装大门能行吗

- 2026年02月03日是否是装修吉日 今日装潢房子行吗?

- 那姓朗朗上口的男孩取名,如何取更显气质?

- 2026年02月02日是否是装修吉日 今日装潢房子是好日子吗?

- 女孩取名字带琳字:文化内涵与现代审美的融合

- 2026年01月18日结婚合不合适? 今天办喜事合不合适?

- 2026年01月16日搬家是好日子吗? 今天乔迁新居合不合适?

- 2026年02月01日(农历腊月十四)乔迁是良辰吉时吗? 今天入新宅怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气