重阳节的民间传说与风俗解读

重阳节,又称“老人节”,是中国传统节日之一,历史悠久且具有丰富的文化内涵。这个节日不仅仅是为了敬老爱老,更富含了许多与自然、天文以及民间信仰相关的元素。重阳节的日期定在农历九月初九,数字“九”在中国传统文化中具有独特的意义,象征着长久与吉祥。这个节日的风俗和活动一直在传承与创新中演变,形成了今天我们所熟知的形态。

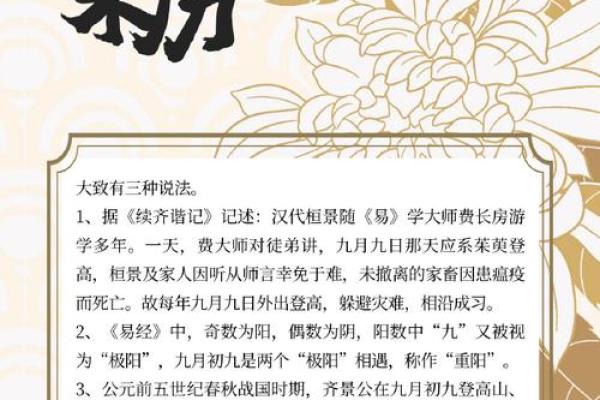

节日的起源与天文背景

重阳节的起源与农耕社会的天文观念息息相关。古人通过观察天象,发现每年农历九月初九是阳气最强的一天,这一天被认为是阳气最旺的时刻。古人相信“阳气”能够驱除一切邪气,保佑人们安康,因此将这一天作为祭祀的时机,祈求安康长寿。

此外,九月初九的“九”字在中国文化中象征着长久与恒久,这也与重阳节的敬老传统紧密相连。古人认为,阳气最旺的一天能够帮助长寿,因此在这一天,敬老爱老、祈福安康成为了重阳节的主要内容。

历史案例:屈原与重阳节的传说

屈原作为中国古代文化中的著名人物,其身世和悲剧性的结局与重阳节也有着千丝万缕的联系。相传,屈原在他流放期间,有一次在重阳节前夕,得知国破家亡的消息,于是痛苦万分,投江自尽。为了纪念屈原,百姓在每年的重阳节会吃菊花酒,象征着对屈原的缅怀。

屈原的投江事件,不仅赋予了重阳节浓重的历史色彩,还为这一节日增添了许多悲壮的气氛。重阳节与屈原的故事传承至今,成为了中国文化中对忠诚与爱国的象征,也进一步强化了节日的意义——长寿与纪念。

历史案例:王羲之与重阳节的书法文化

重阳节还与中国书法文化有着深厚的渊源。东晋时期,著名书法家王羲之在重阳节的那一天,特意以“重阳九日”为题,创作了一篇名为《重阳帖》的书法作品。这篇作品不仅展示了王羲之的书法艺术,也突显了重阳节的文化价值。王羲之通过书法传递对节日的敬重与对岁月的珍惜,展现了他对这一节日的深刻理解。

这种历史性的艺术创作,深刻影响了后世文人对重阳节的看法,使得重阳节不仅仅是一个民俗节日,也成为了文化艺术的重要组成部分。每年的重阳节,书法爱好者和文化人都会借机书写和欣赏与重阳节相关的艺术作品,进一步加深了这一节日的文化意义。

敬老活动与健康关怀

在现代社会,重阳节的传统逐渐与时代发展相融合,特别是在尊老爱老的传统习俗上,社会各界表现出更为积极的行动。如今,重阳节被广泛视为“老人节”,成为全社会关注老年人健康和福利的重要契机。各地的社区组织和学校在重阳节前后,通常会组织敬老活动,如为老年人送上节日礼品,或组织健康检查,旨在提高人们的健康意识,特别是老年人的健康保障。

除此之外,一些城市还会在重阳节当天举办登高活动,这是古人传统的习俗之一,象征着升高身体与心灵的境界。现代社会中,登高活动不仅是对古代文化的传承,也成为人们享受自然、锻炼身体的良好时机。与此同时,部分地区还通过各种形式的文艺演出、义诊等活动,让重阳节充满现代社会的关怀与温情。

重阳节作为中国传统节日之一,其深厚的历史背景和丰富的文化内涵,至今仍在各个层面影响着现代社会。通过对这一节日的传承与创新,重阳节不仅保留了传统的敬老与祈福习俗,更融入了现代社会的健康理念,成为了一个跨越时空的文化纽带。

起名大全

最近更新

- 命理误区揭秘,反而改变了你的命运密码

- 八字命理揭秘:林志玲命运的玄机,误区中隐藏的成功法则

- 2026年03月01日结婚是否是黄道吉日 今天办喜事怎么样?

- 女孩用瑷字取名的寓意:从自然意象看字义延伸

- 季姓女孩潇洒飘逸的名字怎么取更有格调?

- 2026年02月28日结婚有问题吗? 办喜事算好日子?

- 2026年03月06日(农历正月十八)安门合良辰吉时吗? 装大门是否合适宜?

- 如何改变命运?断掌命理反转的那些不为人知的玄机

- 求分享严姓阳光开朗的女宝宝名字,豁达开朗的

- 黛字五行属性及女孩取名的最佳搭配组合

- 2026年02月26日是否属于动土吉日? 今日动土建房算不算好日子?

- 改变命运的关键:丁丑五行格局,如何找到你的运势转折点?

- 八字

- 吉日

- 起名

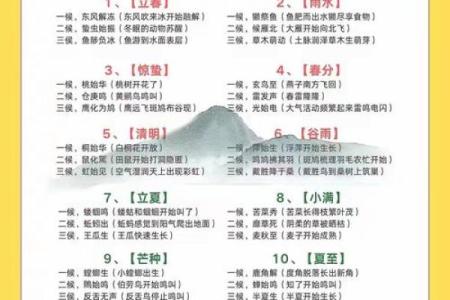

- 节气