探秘糍粑节:背后的天文与农耕文化

在中国丰富的民俗文化中,糍粑节作为一个具有深厚历史渊源的节日,承载了大量的农耕与天文文化。这一节日的起源与发展,不仅仅体现了人们对土地的依赖和敬畏,也反映了古人对自然界的深入观察与尊重。

糍粑节的起源:农耕文化与天文智慧的交织

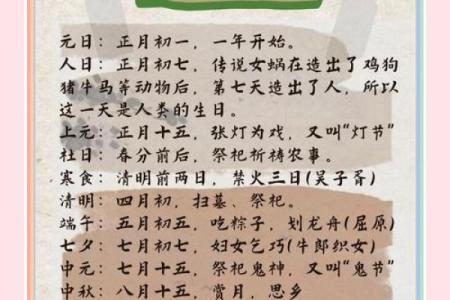

糍粑节的起源与中国的农耕文化紧密相关。每年的农历八月十五日,人们不仅庆祝丰收的季节,更通过糍粑这一象征食物来祈求来年的粮食丰盈。根据古籍《礼记》和《周礼》,古人对农业活动的重视深入骨髓,糍粑作为一种以米为主要原料的传统食品,象征着大地的滋养与生命的延续。

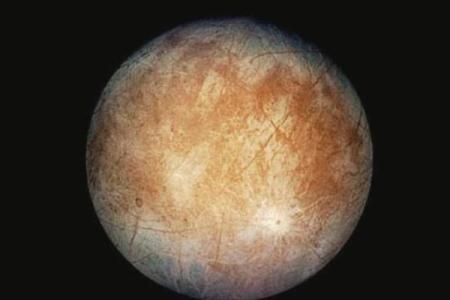

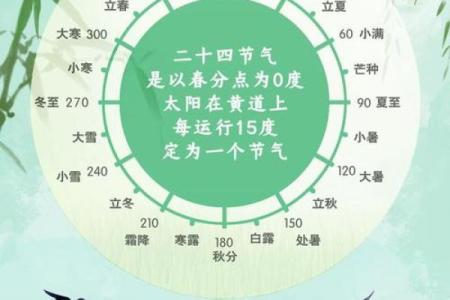

天文方面,糍粑节也与秋季的天象变化密切相关。古代农民常通过天文现象来指导农耕活动。秋季的月亮逐渐圆满,象征着收获和团圆,因此,八月十五这一天的节庆,成为了天文和农耕文化的融合。古人通过对月亮的观察,确认了农业生产的周期性变化,从而在每年的这一时节举行祭祀活动,祈求农业丰收和家庭安康。

传统习俗:饮食与活动的结合

在糍粑节的传统习俗中,饮食和活动是两大重要组成部分。糍粑,作为节日的主角,是由糯米制成,象征着团圆与丰收。每家每户都会制作糍粑,作为祭祀祖先和神明的供品。糯米的黏性代表着人们希望家庭成员之间团结一致,而它的香甜口感也寓意着丰收的喜悦。

除了饮食,糍粑节的活动也与农耕习俗息息相关。古代人们在这一节日举行舞龙、舞狮等庆祝活动,以表达对丰收的感谢。尤其在南方,舞龙舞狮象征着驱除邪恶、保佑丰收。农民们还会举行各种民间竞技活动,如拔河比赛等,寓意着集体合作与力量的象征,体现了古人通过劳动与团结来祈求来年的好收成。

东汉时期的糍粑节

东汉时期,糍粑节的庆祝活动已经相当盛大。据史书记载,当时的皇帝与百姓一起举办糍粑祭典,通过祭祀仪式向天神祈求粮食的丰收。东汉时期的《汉书》中提到,皇帝亲自主持祭祀,向天地表达感恩之情,并赠送糍粑给百姓,进一步体现了天文与农耕文化的密切联系。

明清时期的糍粑节

到了明清时期,糍粑节的庆祝活动已经进入了社会的各个层面。特别是在江南一带,百姓会通过制作糍粑祭祀土地神和祖先,同时,传统的歌舞表演也成为节日的重要内容。据《明清文化志》记载,糍粑节不仅仅是农耕的庆祝,更与家族和社会的凝聚力息息相关。家家户户制作糍粑,携带到寺庙或家中祖先牌位前,祭祀活动中,月亮是重要的象征,代表着圆满与团圆。

糍粑节的当代意义

进入现代,糍粑节依然保持着浓厚的文化氛围。在一些传统地区,糍粑节不仅仅是农耕文化的延续,更是一种社会认同和民族团结的象征。现代社会虽然已经不像古代那样完全依赖农业生产,但通过节日活动,现代人依然能感受到传统文化的深远影响。

在一些地方,糍粑节的庆祝形式得到了创新,不仅仅是传统的祭祀和舞狮舞龙,还加入了更多的文化元素,如糍粑制作比赛、文艺表演等,成为了一个融合现代与传统的节日庆典。尤其是在都市中,越来越多的人开始通过参与这些活动,感受农耕文化与天文智慧的独特魅力。

这一节日的现代传承,不仅仅是对传统的尊重,也是一种文化认同和精神纽带的凝聚。通过这样的庆祝活动,现代人能够在繁忙的生活中停下脚步,回望历史,感悟自然,传承着古老的天文与农耕文化。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

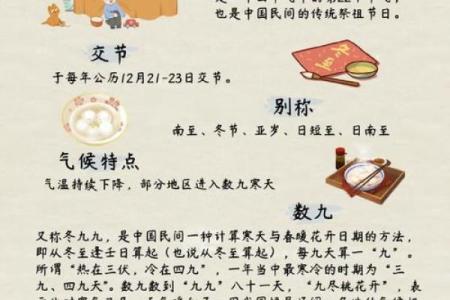

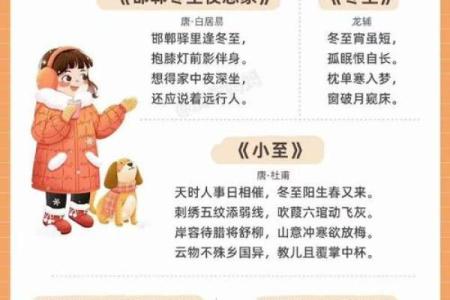

- 节气