绿色农耕日:回归田园,感受大地的馈赠

随着时代的进步,人们的生活节奏逐渐加快,但对于自然的敬畏与归属感,始终深深扎根在心中。在这一背景下,“绿色农耕日”作为一种文化与生态的结合,不仅呼吁人们回归田园,还让我们重新感受到大地所赐予的滋养。这一节日的设立源自古代农耕文化与天文节气的融合,既有传统习俗的传承,也有现代生态意识的体现。

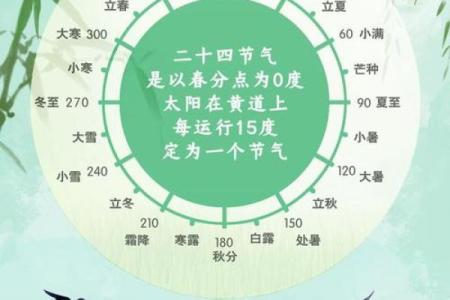

农耕起源与天文节气的联系

农耕文明的起源可以追溯到几千年前,最初的农耕活动依赖天文的指引。古代人们通过观察太阳、月亮和星辰的运动,制定了耕种的时间表。比如,“春分”与“秋分”是农耕文化中非常重要的时刻,标志着播种与收获的最佳时机。在这些节气里,农民会根据太阳的轨迹来安排播种、施肥和收割,确保农作物能在最佳的时机获得足够的阳光与水分。

中国古代的《周易》便提到了天文与农耕的关系,指出“天人合一”的理念,强调自然界的变化对农业生产的影响。例如,古人对“农时”的精准掌握,不仅依靠经验,还离不开天文现象的指引。而这种智慧至今仍影响着我们对于自然规律的理解,绿色农耕日的设立便是对这一传统的致敬。

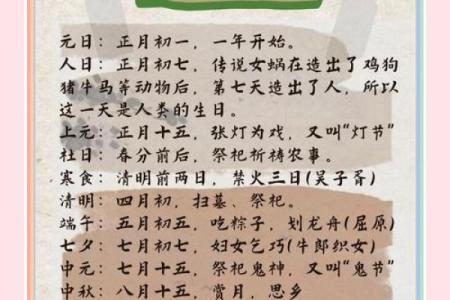

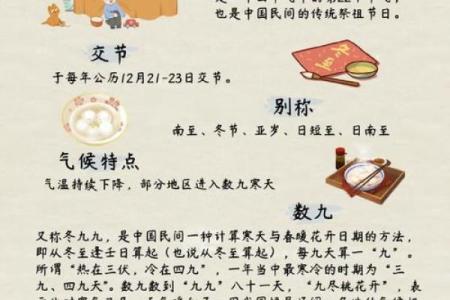

传统习俗:饮食与活动

在绿色农耕日的传统习俗中,饮食与活动是其重要组成部分。每年的农耕时节,家家户户都会根据当季的食材准备特别的菜肴,象征着与大地的亲密联系。在古代,农民会祭天祭地,祈求丰收与风调雨顺,这种传统延续至今。人们会用时令蔬菜做成各种美食,如春季的韭菜饺子、秋季的丰收果实,寓意着自然赋予的丰盈。

同时,绿色农耕日还伴随着一系列的民间活动,像是农田游览、插秧比赛等,既让人们体验到农耕的辛劳与乐趣,也能增加对土地的敬重。在一些地区,至今保留着“春耕秋收”的节庆活动,甚至举行盛大的集市和游行,展示传统的农耕技艺。这些活动不仅传递了与自然和谐共生的理念,也使年轻一代更加了解与农业相关的文化背景。

历史案例:商周时期的农耕文化

商周时期,农耕活动与天文观察有着密切的关系。周代的天文学家依据星象来推算最佳播种和收获的时机。史书《周礼》中提到,每年一度的祭天仪式,不仅是祭祀活动,还包含了对农耕的思考与规划。周王朝曾设立专门的天文官员,确保农田与天文现象的同步,以最大限度地提高农业产量。

在这一时期,农民通过天文历法来安排农业生产,确保每一季的作物都能在最佳时机得到生长。绿色农耕日的设立,恰好让我们回忆起古代这种人类与自然相互依存的智慧,提醒我们不能忽视自然规律的作用。

生态与环保意识的复兴

在现代,绿色农耕日不仅仅是对传统文化的复兴,更是对生态环保意识的传递。随着工业化的推进,土地的过度开发与环境污染带来了严重的生态问题。绿色农耕日的设立,强调环保、可持续发展的理念,倡导人们回归自然、尊重土地,推崇有机种植和生态农业。

许多农民和农业专家正在推广绿色农业技术,通过科学种田和生态循环农业,不仅恢复了土壤的肥力,也减少了化肥与农药的使用。这种方式不仅有助于环境保护,还能提高农作物的质量与产量,为未来的农业发展带来希望。

这种现代传承正是在全球环境日益严峻的今天,向社会传递一种更为和谐与可持续的农业生活方式,也让我们在感受大地馈赠的同时,学会如何珍惜和守护这片土地。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气