彝族火把节:探秘天文与农耕的完美结合

彝族火把节,作为彝族人民最盛大的传统节日之一,不仅是一个充满欢庆气氛的节日,更承载着丰富的文化内涵。它结合了农耕与天文的智慧,通过火把这一象征,体现了人们对自然的敬畏与崇拜。这一节日的起源与农耕和天文的关系紧密相连,而在千百年的发展过程中,这一传统习俗依然保持着其独特的魅力和意义。

火把节的起源:农耕与天文的交织

火把节的起源有着浓厚的农耕色彩。对于彝族人民来说,农耕是他们生活的基础,而火把节则是为了庆祝农田的丰收,感谢天神的保佑。根据古老的典籍记载,彝族人民通过火把节来祈求丰收,保佑庄稼免受灾害。在农耕社会,农业生产的成败直接影响着每一个家庭的生计,而火把节的庆祝活动也成为了向大自然表达感恩的重要时刻。

除了农耕,火把节的天文意义也不可忽视。火把节通常在每年的农历六月二十四日举行,这个时节恰好是夏至之后,太阳最为强烈,彝族人民认为这个时节天上的星宿与大地的能量最为契合。节日的庆祝活动通过燃起火把,象征着驱逐黑暗与邪恶,迎接光明与希望。彝族人相信,星空中的天文现象和农耕的季节性变化有着紧密的联系,这一观点在他们的信仰与习俗中得到了深刻的体现。

传统习俗:饮食与活动的融合

火把节的传统习俗丰富多彩,既有饮食方面的特色,也有各类精彩的活动。在饮食方面,火把节期间,彝族人会制作各种传统美食,其中以“火把肉”最为著名。火把肉采用当地特产的猪肉或牛羊肉,经过腌制和炭火烤制,肉质鲜嫩,味道浓烈。这道美食象征着对祖先和自然神灵的敬奉,也是节日庆祝的重要组成部分。

而在活动方面,火把节最具特色的莫过于“火把舞”。在火把节的夜晚,彝族人民点燃巨大的火把,围绕着火堆跳起传统的舞蹈,舞姿热烈奔放,气氛异常欢腾。这不仅是对自然力量的崇拜,也是对生命和繁荣的礼赞。舞蹈中,人们手持火把,象征着驱散黑暗,迎接新的一天和丰收的希望。

在历史的长河中,火把节曾与许多古老的节庆文化融合。在明清时期,彝族地区的火把节逐渐被官方和民间认可,成为了祭祀天神、祈求风调雨顺的传统节日。根据史料记载,火把节不仅是彝族的地方性节日,还吸引了周边地区的民族共同参与,成为了各族文化交流的重要平台。

火把节的当代意义

在现代社会,虽然火把节的庆祝方式有所变化,但它依然保留着浓厚的文化传统和精神内涵。在今天的火把节上,虽然城市化进程使得传统的庆祝活动有所简化,但火把舞、火把宴和火把点燃等习俗仍然受到人们的重视。尤其是在彝族地区,每年的火把节都会吸引成千上万的游客前来参与,不仅促进了当地的旅游业,也让更多人了解和体验这一独特的文化遗产。

同时,火把节的现代意义也在于它承载了环保和生态保护的理念。近年来,随着生态环保意识的提升,许多地方的火把节活动开始注重节能环保,使用更加安全和可持续的方式来进行庆祝。这种创新性的转变使得火把节不仅成为一种文化符号,更是对传统与现代的完美融合,展示了彝族人民与自然和谐共生的智慧。

通过火把节,彝族人民不仅传承着与农耕与天文相关的传统习俗,还将这一文化瑰宝传递给了世界,展示了一个民族如何在现代社会中保持其独特的文化魅力和生命力。

起名大全

最近更新

- 2026年04月10日(农历二月廿三)结婚是好日子吗? 今日办喜事是好日子吗?

- 2026年04月21日(农历三月初五)安门避凶了没? 安门行不行?

- 颠覆常识,手机号如何改变你的人生轨迹

- 吉姓端庄秀丽的女宝宝名字,怎么取才好听又大气?

- 2026年04月09日(农历二月廿二)这日子结婚算黄道吉日不? 办喜事有没有问题?

- 张翰命运密码:如何解开命理中的暗藏玄机,改变人生轨迹

- 五行格局反而让你更强大?揭秘性格塑造的隐藏秘密

- 八字命理:命运密码中的暗藏玄机,反而能帮助你发现更好的自己

- 名字取名男孩:五行相生与寓意美好的组合方案

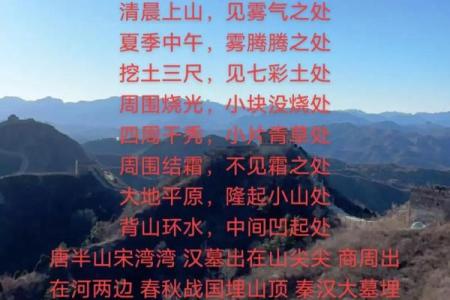

- 天文现象观察指南

- 2026年04月20日(农历三月初四)安门是否大吉? 今天安装入户门合不合适?

- 2026年03月21日领证合适吗? 今天领证结婚怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

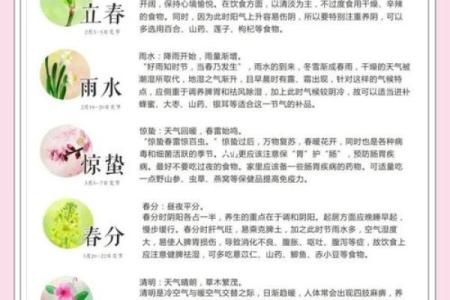

- 节气