天文现象观察指南

农耕与天文:古代天文现象的起源

天文现象的观察历史悠久,尤其在古代农耕社会中,天文和农业的密切关系深深影响着人们的生活。星象、日月盈亏以及季节变化都被当作农业生产的指南,而这些观察不仅有助于农业生产,还影响了许多传统习俗的形成。

在中国古代,天文现象常常与农耕节气紧密相关。《尚书》中的“天命”概念早已将天体运动与农业生产结合起来。特别是在春秋战国时期,天文现象的观察和记录为农耕活动提供了依据。由于黄河流域的气候特点,古人通过观察天象的变化来推算适宜播种与收获的时节。比如,冬至后,阳光逐渐回升,昼长夜短,这一变化意味着春天即将到来,正是农民开始耕种的最佳时机。

传统习俗与节令:天文现象的社会反映

天文现象不仅仅局限于农耕生活,它对民间的节令习俗也有深远的影响。以春节为例,春节的日期与冬至后的初一日最为接近,这一天被视为新一年的开始。春节期间,除了祭祖和团圆的活动外,还有许多与天文现象相关的习俗,如放鞭炮驱邪、赏月等,这些活动与日月星辰的变化有着密切的联系。

在传统节令中,天文现象常常被赋予了象征意义。中秋节的月亮代表着团圆与丰收,这一节日的设定也与月亮的盈亏周期紧密相关。在古代,农民依赖月亮的变化判断时节的变化,因此,中秋的月亮不仅是家庭团聚的象征,也是农耕文化的一部分。

黄帝与天文的结合

黄帝时期,天文学已有相当基础。传说黄帝命人整理天文现象,以指导农业生产。黄帝的天文理论在《黄帝内经》中有所体现,其中提到“天人相应”的观点,强调自然界的变化与人类生活的相互关系。古代的天文观察不仅仅用于预测气候变化,还涉及到农田灌溉的时间安排,确保农业生产的高效性。

黄帝还设立了专门的天文官员,通过对天体运动的记录来安排农事活动。黄帝时期的天文观测不仅对农业生产起到了指导作用,还对后代的天文观测技术产生了深远影响。

宋代的天文与农业节令

宋代是中国天文发展的一个重要时期。随着科技的进步,宋代的天文学者不仅观察天体运动,还开始使用更加精确的仪器来记录天文现象。宋代天文学家沈括在《梦溪笔谈》中提到,他通过对日月星辰变化的观察,预测气候变化和农业节令。

宋代的“农历”体系也在这一时期得到了完善,通过天文观测,制定出精确的节令,帮助农民合理安排耕种和收获。沈括的研究不仅对农业生产具有指导意义,还为后来的天文学发展奠定了基础。

天文现象与传统节日

进入现代,虽然科技发展已不再依赖古老的天文观测来指导农事,但一些天文现象依旧深深融入我们的日常生活,尤其是在节日习俗中。如今的农历新年和中秋节仍然延续着传统的习俗,尤其是在观赏月亮和与家人团聚的活动中,天文现象依旧扮演着重要的角色。

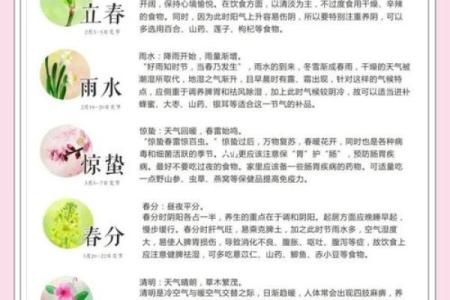

现代人虽然依赖天文望远镜和计算机技术来进行天文观测,但传统的节令和习俗依然具有深远影响。尤其在一些农村地区,天文现象仍然被用来指导农事,如“二十四节气”仍然被广泛应用于农业生产,成为现代农业与古代天文文化的有机结合。

天文现象的观察不仅仅是为了满足科学探索的需要,它还深深嵌入了中国文化的方方面面。随着现代社会的发展,传统习俗和节令依旧在许多文化活动中传承下去,天文现象的影响依然不可忽视。

起名大全

最近更新

- 2026年04月02日(农历二月十五)算不算动土好日子? 适合动土吗?

- 2026年04月13日(农历二月廿六)是否宜结婚? 今日办喜事好吗

- 盲派命理宝藏的暗藏玄机,如何通过八字改变人生

- 2026年03月24日搬家可不可以? 今日搬家入伙算不算好日子?

- 2026年03月23日搬家选的是良辰吉时吗? 今日乔迁搬新房好吗

- 情五行性格解析:跳出误区,发现你的真实自我

- 鲍姓创意佳的男宝宝名字,如何兼顾好听与深意?

- 2026年04月22日安门能算好日子吗? 今天安装大门怎么样?

- 2026年04月12日(农历二月廿五)这日子结婚旺不旺? 办喜事是否是好日子?

- 2026年04月11日(农历二月廿四)是否宜结婚? 办喜事合适吗?

- 振字五行属什么?适合男孩的振字取名组合推荐

- 颠覆传统五行格局:昕的性格解析,揭秘如何突破性格局限

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气