冬至:古人如何根据天文变化调整生活节奏

随着季节的轮转,冬至作为二十四节气之一,不仅仅是自然变化的标志,更是古人根据天文变化调整生活节奏的重要时刻。冬至在古代是一个承上启下的节点,代表着日照时间最短,夜晚最长,也象征着阴阳之气的转换,决定了人们的生产和生活方式。

冬至的天文与农耕起源

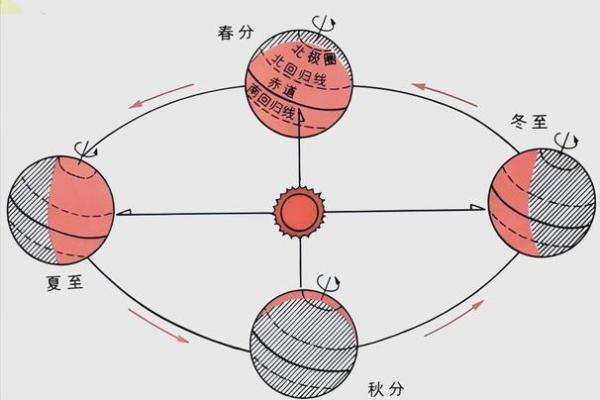

冬至是太阳直射地球的南回归线的时刻,也是北半球白天最短、夜晚最长的一天。古人通过观察天文现象,逐渐总结出了与自然规律相符的生活模式。冬至标志着阳气开始回升,古代农耕社会特别重视这一天的到来。

在农业社会中,冬至有着特别的意义。根据古代天文学的观察,冬至过后,白昼逐渐变长,意味着春天的到来,播种的季节即将到来。因此,冬至不仅是一个气候标志,也是农事活动的转折点,很多地区的农民会利用冬至进行季节性准备,修整农具,清理田地,为来年的春播做准备。

传统习俗:饮食与活动

在古代,冬至的到来意味着一年中的大寒将至,因此,古人通过饮食和活动来调节身体与季节的适应。冬至日,许多地方有吃饺子的习俗,尤其是北方地区。这个习惯的背后,有着“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”的说法。饺子形似耳朵,寓意着冬至过后,阳气复苏,身体逐渐恢复元气,象征着“辟寒驱冻”,防止寒冷入侵。

除了饺子,还有吃羊肉的传统。羊肉性温,能补充身体的阳气,增强抵抗力,因此成为冬至餐桌上的常见食材。古人通过这些食物,调节体内的阴阳平衡,为即将到来的寒冷季节做足准备。

东汉时期的《淮南子》

东汉时期的《淮南子》一书中提到,冬至是天地阴阳转换的时刻。在《淮南子》里,作者对四季变化与天文现象有着深刻的理解,强调了冬至在天地阴阳之气调和中的重要作用。书中提到“冬至阳生春又来”,这句话总结了冬至后阳气回升的自然规律,提醒人们顺应天时,保持健康,避免过度劳累。东汉时期,冬至不仅是天文观察的产物,也深深融入了社会文化和民俗活动中。

唐代的冬至祭天大典

唐代的冬至,是国家重要的祭祀节日之一。唐朝时,每年冬至都会举行盛大的“冬至祭天”仪式,皇帝亲自主持,旨在感谢天地神明的庇护,并祈求来年的丰收与国泰民安。这个仪式不仅是一种政治宣示,也是与农耕生产密切相关的文化传统,显示了天文和农业生产的紧密联系。通过祭天,唐代人民表达了对天地运行规律的尊重与依赖。

冬至的文化延续

如今,冬至在现代社会依然保留着深厚的文化意义。在中国,许多家庭依然会按照传统的方式过冬至,吃饺子、喝羊肉汤等。无论是北方还是南方,冬至依然是家庭团聚的时刻,很多地方还有冬至祭祖的习俗,以示对先人的敬仰与怀念。

现代社会虽然已不再以农业为主,但冬至作为一种文化象征,依旧影响着人们的生活节奏。如今,人们更多地将冬至与健康联系在一起,开始重视冬季养生,通过适当的饮食调节和作息调整来适应季节变化。尤其在中医的指导下,冬至被认为是调节身体气血、增强免疫力的好时机。

冬至作为一个重要的天文节点,不仅在古代社会中有着深刻的文化根基,也在今天被广泛传承。通过冬至,古人用智慧调整生活节奏,顺应自然的变化,而这种智慧至今仍在现代社会中影响着我们的日常生活。

起名大全

最近更新

- 姜姓气定神闲的男宝宝名字,怎么取才好听又大气?

- 2026年04月22日是否宜订婚? 今日订婚好吗

- 康姓男孩活泼灵动的名字,如何取更有个性?

- 2026年03月31日装修日子有没有选对? 今日装修新房适合吗?

- 2026年04月02日(农历二月十五)算不算动土好日子? 适合动土吗?

- 2026年04月13日(农历二月廿六)是否宜结婚? 今日办喜事好吗

- 盲派命理宝藏的暗藏玄机,如何通过八字改变人生

- 2026年03月24日搬家可不可以? 今日搬家入伙算不算好日子?

- 2026年03月23日搬家选的是良辰吉时吗? 今日乔迁搬新房好吗

- 情五行性格解析:跳出误区,发现你的真实自我

- 鲍姓创意佳的男宝宝名字,如何兼顾好听与深意?

- 2026年04月22日安门能算好日子吗? 今天安装大门怎么样?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气