秋季养生:如何调节作息迎接寒冬

随着秋风送爽,寒冬渐近,如何调节作息、养生保健迎接寒冬,成为了大家关注的话题。从古至今,调节作息与健康息息相关。尤其是对于现代人来说,结合传统文化中的养生智慧,更能在这个季节中保持健康,避免季节性疾病的困扰。

秋季养生的起源

秋季养生的理念源自农耕文明和天文变化的影响。古代农业社会的节令与气候变化密切相关,秋季是农忙之后的一个过渡期,意味着气候逐渐寒冷,农民需要开始准备冬季的储备物资。同时,秋季也是“阴气渐重、阳气渐衰”的时节。中医认为,秋天属金,肺为秋气主,人体的阳气逐渐收敛,适合养阴防燥。因此,秋季养生不仅要适应气候变化,还需调整作息,保证身体健康。

天文上的变化也深刻影响了秋季的养生。每年秋分时,昼夜平分,太阳逐渐远离地球,白昼短夜长。这种变化影响着人体的生物钟,适应这一变化,不仅能提升身体的免疫力,还能避免因环境变化导致的身体不适。

传统习俗与饮食活动

中国传统文化中,秋季养生有许多习俗和方法,尤其是在饮食和日常活动方面有着深远的影响。传统习惯中,秋季的食物以滋阴润燥为主,例如梨、苹果、白萝卜等清凉水果以及鸡肉、鲍鱼等滋补食品。这些食材有助于滋养肺部,防止干燥天气带来的不适。时至今日,这些传统的秋季饮食习惯仍被很多家庭沿袭。

此外,秋季也是祭祖和户外活动的时节。在农耕文化中,秋季是收获的季节,人们会通过祭拜祖先,感谢大自然的馈赠。现代社会中,这一习俗依旧得到保留,很多家庭会举行中秋祭月等传统活动。此外,适度的户外运动,如散步、打太极等,也有助于增强体质,提高免疫力。

黄帝内经中的秋季养生

《黄帝内经》是中医经典之一,书中对秋季的养生有着详细的描述。秋季养生强调“早睡晚起,温养肺气”,意味着秋冬之际,人的作息时间应适当调整,早睡有助于保存阳气,晚起则有助于利用白天的阳光补充阳气。此外,《黄帝内经》还提到,秋季养生要“补肺气,防燥邪”。适时调整饮食,增加滋阴润燥的食物,能够有效增强身体的免疫力,防止寒冷带来的不适。

唐代的秋季祭月活动

唐代的秋季祭月活动反映了古人对秋季自然变化的深刻理解。在唐代,中秋节成为了一个盛大的节日,除了月亮的象征意义,月圆也是家庭团聚、收获和祭祀的重要时刻。唐代人通过祭月活动表达对自然、对祖先的敬畏,同时通过丰富的食物和舞蹈,调节秋季的气候带来的不适。这些传统活动不仅能使人放松身心,还能通过集体活动加强人与自然的和谐。

调整作息与适当运动

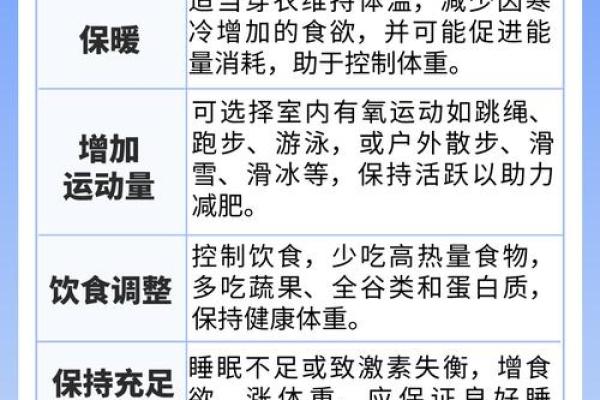

进入现代社会,秋季养生的理念依旧具有重要价值。在繁忙的工作与学习之余,适当调整作息是现代人对传统养生的继承。现代医学也提到,秋季是身体的“调养期”,要保证每天充足的睡眠,避免熬夜,保持心情愉悦,避免因气候变化导致的健康问题。此外,现代人往往由于工作繁忙,忽视了户外运动,而秋季正是一个适合进行慢跑、骑行、登山等运动的好时机。通过运动,不仅能够增强体质,还能改善心情,帮助排解秋季的闷气。

通过对秋季养生的解析,可以发现,古人早已将自然变化与人体健康紧密联系。在现代社会,我们依然可以从中汲取智慧,调整作息、饮食和运动习惯,为迎接寒冬做好充分准备。

起名大全

最近更新

- 今天适合春游吗 2025年9月28日是不是春游好日子

- 今天适合更换房门吗 2025年9月30日更换房门合适吗

- 今天适合殡葬仪式吗 2025年9月22日殡葬仪式好不好

- 今天适合服用药物吗 2025年9月30日服用药物当天黄历吉日吗

- 今天适合毁坏墙垣吗 2025年9月25日毁坏墙垣当天黄历吉日吗

- 今天适合桥梁对接吗 2025年9月22日桥梁对接当天黄历吉日吗

- 八字命理中的暗藏玄机,如何避开常见的命运误区

- 今天适合收养孩子吗 2025年9月28日是不是适合收养孩子的吉日

- 今天适合收养孩子吗 2025年9月23日收养孩子能吗

- 今天适合新娘回门吗 2025年9月25日新娘回门当天黄历吉日吗

- 八字命理中的暗藏玄机,改变命运的关键所在

- 今天适合收采蚕茧吗 2025年9月30日收采蚕茧吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气