农耕季节的前奏,解读立春后的气候变化与农业影响

立春是中国传统二十四节气中的第一个节气,标志着冬季的结束和春季的开始。这个时节,不仅是气候变化的重要节点,也是农耕活动的起始点。随着立春的到来,气温回升,万物复苏,农民们也开始了新一轮的农耕活动。

立春后的气候变化与农业影响

立春过后,气温逐渐升高,白天的时间变长,夜间温度仍会有所波动,春寒料峭的现象时常出现。这一阶段的气候特点是气温回升较慢,白天气温较高,但夜间气温依然较低,因此出现“春寒”的现象。这种气候变化对农业生产有着直接的影响,尤其是在南方地区,农民通常会开始准备春耕的相关工作。然而,由于气温尚未稳定,农作物的播种工作必须根据气温的变化来合理安排,避免由于低温造成的霜冻损害。

农耕与天文的关系

农耕活动自古以来与天文现象密切相关,立春作为天文上的节气,蕴含着对自然规律的深刻认识。古人通过观察天象,来调整农业生产的节奏。例如,立春时,太阳的黄经刚好到达315度,这一时点标志着春季的真正开始,气温逐渐回升,农民根据此时的气候规律,开始了耕作。这种天文观测不仅帮助古人判断时节,还能有效预测气候变化,保证农业生产的顺利进行。

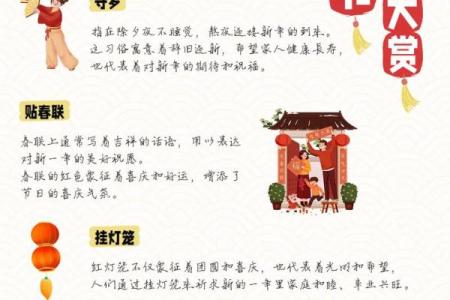

传统习俗与饮食活动

立春不仅是一个农耕节气,也在民间形成了许多传统习俗。在中国传统文化中,立春被视为一个重要的节日,许多地方有“立春吃春菜”的习惯,认为食用春季的蔬菜能够帮助身体排毒,促进新陈代谢。此外,立春时节还有“咬春”这一习俗,尤其在南方地区,家家户户会吃春饼或者春卷,象征着新一年的富贵与繁荣。立春时的食物,大多是应季的蔬菜,富含营养,有助于增强体质,抵御春寒。

宋代的农业指导

宋代时期,农业生产在国家经济中占据了重要地位。宋代的农书《齐民要术》详细记录了立春后的气候变化和农业生产的关系。书中提到,立春后的气温回升较慢,适宜耕种的时间并非立即到来,而是要根据当地的气候条件来判断是否适合播种。对于南方地区,作者特别指出,春季的气候条件对稻谷的生长至关重要,立春后必须注意春寒的突袭,因此要根据气温变化合理安排播种时间,以避免损害稻田。

明代的农耕与节气

在明代,农耕与节气紧密相关,许多农民依照节气进行耕作和收获。在《农政全书》一书中,介绍了立春后的农事活动,强调了立春是播种前的关键时期,农民在这个时节需要准备土地,进行翻耕,为接下来的春播做准备。书中指出,在立春后的气候中,要密切关注天气变化,特别是在北方地区,春寒料峭时,农民要避免提前播种,防止霜冻对作物的损害。

农民与气候的适应

进入现代,气候变化的复杂性使得农业生产面临新的挑战。尽管科技进步使得现代农业生产更加高效,但立春时节的气候变化依然是农民必须关注的重点。在一些地区,农民依旧遵循传统的农业方法,根据立春后的气候特点来决定播种和耕作的时间。例如,一些地方的农民在立春后会通过气候监测系统和气象台的预测信息来调整播种时间,避免因气候的不确定性而影响农作物的生长。

立春作为一个连接自然与人类生活的节气,承载着千百年来的农耕智慧。无论是历史上的农书,还是现代的农业技术,立春后的气候变化与农业生产之间的关系,依然是农民在每年春季需要认真思考和把握的关键因素。

起名大全

最近更新

- 探索今天节日背后的天文奥秘与农耕智慧

- 2026年01月20日安门可不可以? 今天装大门是好日子吗?

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)是否符合乔迁吉日? 今日乔迁新居好吗

- 求分享郭姓灵秀动人的男宝宝名字,豁达开朗的

- 乐姓飘逸出尘的男孩名字,有哪些时尚前卫的?

- 纳西族的火把节:探索古老习俗与天文信仰的完美结合

- 2026年01月02日能否作为提车黄道吉日? 提新车合不合适?

- 夏至将至,阴历六月六与农耕节气的深厚联系

- 缪姓取时尚前卫的男宝宝名字,这些名字超受欢迎

- 2026年01月01日提车是否合时宜? 今日提新车适合吗?

- 2026年01月15日这日子装修旺不旺? 装修动工行不行?

- 姓夏取优美大方的名字,女孩名字怎样取更有深意?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气