如何通过清明节的习俗了解古人智慧

清明节是中国传统节日之一,具有悠久的历史和深刻的文化内涵。这个节日不仅与祭扫先人、缅怀祖德紧密相关,还融合了许多与农耕和天文相关的元素,反映出古人对自然和生命的尊重与理解。

清明节的起源:农耕与天文的结合

清明节起源于古代的寒食节,而寒食节的设立与春季气候和农耕活动紧密相连。在古代,农民往往在清明时节开始春耕,气候温暖而湿润,正是播种的最佳时机。因此,清明节也成为了一个农业祭祀节日。古人通过祭祖和祈求风调雨顺、五谷丰登,表达对自然力的敬畏与感恩。

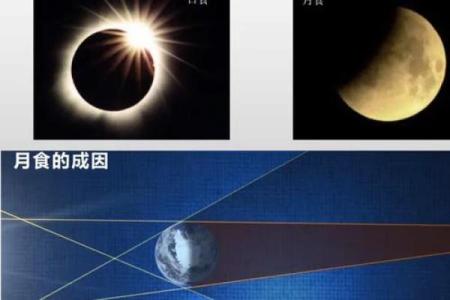

从天文学角度来看,清明节恰逢太阳到达黄经15度时,这也是春分后的第15天。太阳的升高标志着气温逐渐回升,农作物开始发芽,万物复苏。古人借助天文现象,精确地确定了播种时节,展示了他们对天文变化的敏感与运用。

清明节的传统习俗:饮食与活动中的智慧

在清明节,祭祀先人是最为重要的传统习俗之一。通过扫墓、祭拜等活动,后人传承着对祖先的敬仰。这种习俗在《礼记》中有所记载,强调孝道与对先人的追思。清明节的祭祀活动,不仅是对先人的怀念,也让人们反思生命的脆弱与有限,提醒我们珍惜当下,继承祖先的智慧与美德。

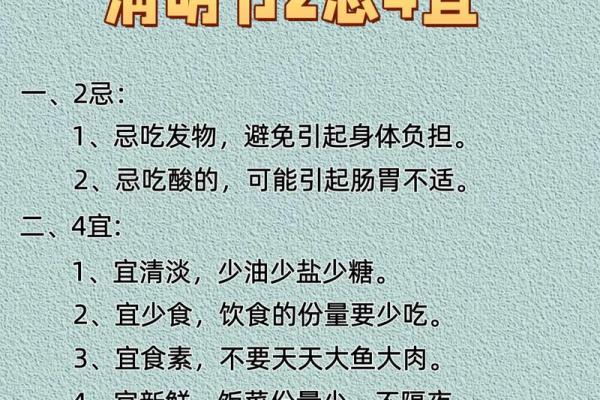

此外,清明节还伴随着丰富的饮食文化。例如,青团是这一节日的传统美食。青团的制作材料主要是艾草和糯米,这些食材象征着春天的生机与活力。古人通过这种食物的制作,不仅祈求健康、长寿,还寄托了对自然力的敬畏。在《山海经》中就有关于植物与生命的象征意义,青团也因此成为了清明节文化的重要组成部分。

清明节的踏青活动也是传统习俗之一,古人将其视为一种亲近自然、放松身心的方式。历史上,《诗经》中曾提到“采蘩祈求,青青之草”。这类活动不仅能增进人与自然的联系,也反映出古人对自然规律的认知与尊重,提醒人们在忙碌的生活中不忘关照自然,保持身心的平衡。

唐代清明节的风俗与智慧

唐代的清明节是一个集祭祀与娱乐活动于一体的节日。唐代诗人杜牧的《清明》诗中写道:“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。”通过这句诗,我们看到唐代人对清明节的情感表达,寄托着对逝去亲人的怀念。这种情感的表达体现了古人对人生无常的哲学思考。唐代人不仅在清明节祭祖,还通过诗歌、游春等方式,赋予这个节日更多的文化和智慧内涵。

明代清明节的农业与祭祀结合

明代的清明节,尤其在农耕文化的背景下,祭祀先人的活动与农业生产紧密相关。根据史料记载,明代民间在清明节时会举行祭祀活动,祭天祭地,祈求五谷丰登。此时,农民也会开始忙碌的春耕。通过这样的习俗,明代人民不仅继承了古代的农业祭祀传统,还强调了人与自然的和谐关系。这种智慧表现在通过节令的变化调整农事安排,形成了对季节变化的深刻认知。

清明节的文化延续

到了现代,清明节依然保留着许多传统习俗,特别是在祭扫先人方面。许多人会在清明节时回乡祭拜祖先,表达对家族的敬意与传承。在城市化和现代化的背景下,许多习俗发生了变化,但人们对先人和自然的敬仰依然未变。现代社会中,清明节也成为了环保、节能的倡导时机,许多人选择通过网络祭祀等方式,既传承了文化,也顺应了现代社会的发展。这种延续不仅反映了对传统的尊重,还体现了古人智慧在当今社会的转化与创新。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气