重阳节的文化传承与老年人敬重习俗

在中国传统文化中,节令的传承不仅仅是对季节变化的适应,更是一种对历史、文化和生活方式的尊重。每年的农历九月九日是重阳节,这是一个充满深厚文化内涵的节日,尤其是对于老年人而言,具有极其重要的意义。重阳节的庆祝活动与尊老敬老的习俗紧密相连,承载着中国社会长久以来的文化传统。

起源与天文背景

重阳节的起源可以追溯到古代农耕文明与天文观测的结合。在中国古代,数字“九”是阳数中的最大数,象征着阳气的最强盛。农历九月九日,双九合一,正是阳气最旺盛的时候,因此这个时节被视为一个吉祥的日子。从天文角度看,九月九日也是“重九”节气的节点,气候适宜,正是秋高气爽、登高望远的好时节。

此外,重阳节的习俗也与古代的防灾避害文化有关。古人认为,九月九日这一天是驱邪避灾的好时机,许多人会举行祈安活动,希望能够消除厄运,迎接健康与幸福。这一背景也为后来的敬老习俗提供了文化支持。

传统习俗的延续

重阳节最具特色的习俗之一便是“登高”。自古以来,登高一直被认为是一项有益身心的活动,不仅可以远离疾疫,还能增进体力。古人会在这一天选择登上山顶,呼吸清新空气,既可享受大自然的美丽,又能够祈求长寿和平安。这一传统在今天依然没有改变,许多人会选择带着家人一起外出爬山,既锻炼身体,又享受天伦之乐。

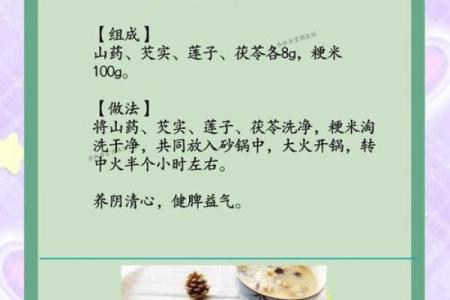

饮食方面,重阳节的传统食品主要有重阳糕、菊花酒等。重阳糕由糯米、红枣等食材制成,寓意着团圆和长寿。菊花酒则以菊花作为主要成分,因菊花在中国传统文化中象征着坚韧与长寿,古人认为,喝菊花酒能够保健养生,延年益寿。因此,重阳节的饮食不单单是享受美味,更富有象征意义。

晋朝的重阳节与敬老文化

在晋朝时期,重阳节的尊老习俗已有较为明确的记载。晋朝的王导在重阳节这一天会亲自设宴,款待老年人,并赠送重阳糕,表达对长者的敬意。这一行为在当时成为社会风尚,许多贵族和官员纷纷效仿,重阳节逐渐演变成一个敬老的节日。王导的这种做法不仅仅是一种物质上的馈赠,更是精神上的一种关怀,体现了古人对于老年人深厚的尊重与爱护。

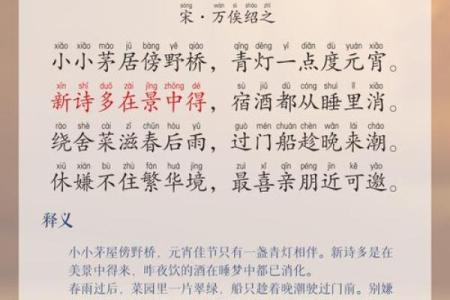

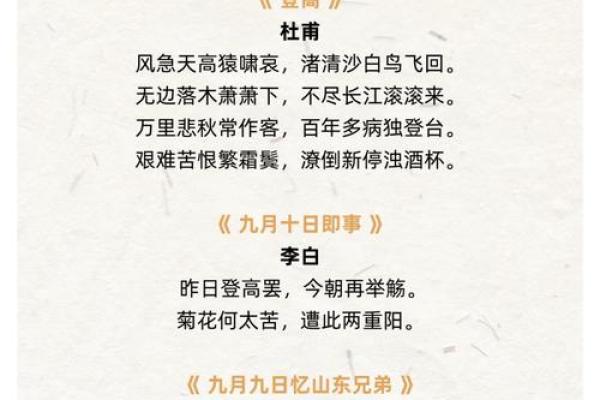

唐代的诗人与重阳节

唐代是中国诗歌最为繁荣的时代,许多诗人都曾在重阳节写下脍炙人口的诗篇。唐代著名诗人王维便在这一天创作了《九月九日忆山东兄弟》一诗,表达了自己对远在家乡的亲人的思念。这首诗不仅表现了作者对故乡的深情,也折射出重阳节对人们精神世界的深远影响。在这个节日里,许多诗人通过文学创作来纪念亲人,展现了节日文化的深层内涵。

敬老院的重阳节庆祝活动

在现代社会,重阳节的传承形式发生了一定变化,但其核心精神依旧得到保留。在许多敬老院和老年人社区,重阳节成为了重要的庆祝时刻。工作人员和志愿者会在这一天组织各种活动,如登高、唱歌、做手工艺等,同时还会准备重阳糕和菊花茶,邀请老年人共同庆祝。通过这些活动,不仅让老年人感受到节日的气氛,还让他们体验到社会对他们的关爱与尊重。

总之,重阳节从一个古老的节令演变为尊老敬老的文化载体,承载着中国传统文化中对长者的尊重与爱护。从古代的诗词歌赋,到现代的社区活动,重阳节的精神依然在人们的生活中得以传承。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气