牛的节日与农业应用:如何通过庆典促进农产发展

牛在中国传统文化中有着深厚的根基,尤其与农业生产息息相关。在古代,牛被视为耕作的主要工具之一,承担着极为重要的农耕任务。随着时间的推移,牛的节日也逐渐成为了一个庆祝丰收、祈愿来年农业顺利的重要时刻。通过这些庆典活动,农业的生产力得到了极大的促进,民众的节令意识也得到了强化。

牛节的起源

牛节的起源与农耕文化密切相关。在古代农业社会,牛是耕作的基础工具之一,牛的健康与农业的丰收息息相关。因此,在农耕时期,许多节日都与牛的生产力和农事活动紧密相连。牛节,作为其中的一个重要节庆,最早出现在黄河流域的农耕地区。

天文与农耕的关系深刻影响了牛节的设立。许多农业社会都依据天文现象确定播种和收获的时节。特别是春秋季节,气候适宜,农田耕作的时机恰到好处。牛节往往与这段时间的气候变化相契合,是农业生产中不可或缺的一部分。通过这个节日,农民不仅能够感谢牛为耕作提供的辛勤劳动力,还能通过祭祀等方式祈求来年的好收成。

传统习俗与庆典活动

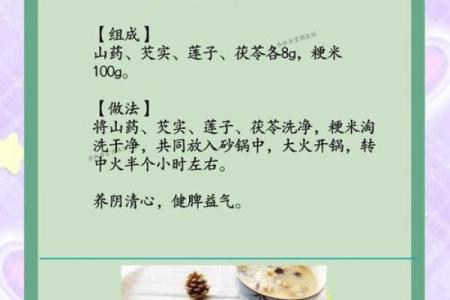

牛节的传统习俗多样,其中饮食和活动最为常见。在古代,农民会为牛举行盛大的祭祀活动,祈求牛健康、农业丰收。祭品通常包括五谷杂粮、酒肉等,这些食物象征着五谷丰登和五福临门。通过这些祭祀活动,农民表达了对自然、对牛、以及对农业生产的尊敬。

在现代,牛节的庆祝活动依然盛大。在一些农村地区,牛节不仅是农事庆典的开端,也是重要的社交活动。人们会穿上传统的服饰,跳起欢快的舞蹈,并在街头巷尾展示自家饲养的牛,评选出最强壮的牛。传统的美食也成为节日的一部分,牛肉火锅、酿制美酒等成为节日餐桌上的常见美味。

古代的牛祭典

在中国古代,牛祭典是一项重要的农业礼仪。历史上最为著名的牛祭典之一出现在战国时期,当时的农民通过举行盛大的牛祭典来祈求丰收。祭祀活动包括献祭五谷、牲畜和其他祭品,以及举行庙会,庆祝牛的辛勤耕作。这个节日不仅有宗教性质,也反映了农业社会对自然力的敬畏和依赖。

唐代牛节与农业兴旺

唐代时期,随着农业技术的进步,牛在农业中的重要性愈发突出。唐代的牛节不仅是农业生产的庆典,也是政治与文化的重要活动。朝廷为农民举办盛大的牛节庆典,通过派遣官员到地方进行主持,表彰农民的辛勤耕作。这一历史时期,牛节成为了社会和谐与农业富饶的象征,也加强了人民与朝廷的联系。通过这一传统,农业发展得到了政策的支持,农民的生产热情也得到了激发。

牛节的文化复兴

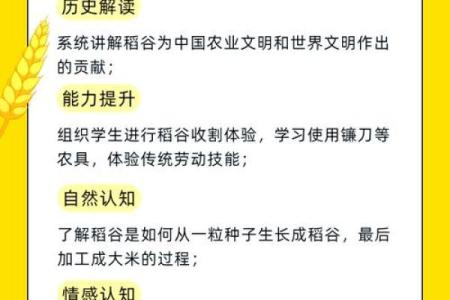

在当代,随着农业技术的发展和社会的变迁,牛节的庆祝形式也有所改变。然而,牛节依然保持着深厚的文化传承。特别是在一些农村地区,牛节成为了庆祝农耕文化、展示农业成就的重要平台。现代农民会结合现代农业技术进行牛节庆祝,如通过科技展览、农业技术讲座等活动,来促进农产发展,提升农业生产效率。此外,一些地方政府也通过举办牛节,促进当地的旅游业发展,吸引游客体验传统的农业文化。

在这个过程中,牛节不仅仅是一个传统节日,更是现代农业与传统文化结合的重要载体。它通过各种形式的庆典活动,传承了农耕文化,推动了农业发展,同时也让现代人更加珍视与自然、与土地的关系。

起名大全

最近更新

- 2025年10月22日几时车辆制造最好 车辆制造吉时查询

- 2025年10月22日几点修补屋顶吉利 修补屋顶吉时查询

- 2025年10月22日几时装大门最好 装大门几点是吉时

- 2025年10月22日几时道路修建最好 道路修建几点几分是吉时

- 2025年10月22日几点佛像开光吉利 佛像开光吉时查询

- 2025年10月22日几时剖腹产手术最好 剖腹产手术几点是吉时

- 2025年10月22日几点修建坟墓最好 修建坟墓吉日吉时查询

- 2025年10月22日几点乔迁入住最合适 乔迁入住几点是吉时

- 2025年10月22日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 2025年10月22日几时清扫屋子最好 清扫屋子几点是吉时

- 2025年10月22日几点修门最合适 修门吉日吉时查询

- 2025年10月22日几时骨灰盒制作最好 骨灰盒制作几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气